Post-doctorant au Laboratoire eau, environnement et systèmes urbains (Leesu)

Actu-Environnement : Que sait-on de la contribution des flux de déchets plastique dans les cours d'eau à la pollution retrouvée en mer ?

Romain Tramoy : Les estimations théoriques donnent le chiffre de 8 millions de tonnes de plastiques par an rejetées à la mer à l'échelle mondiale. A l'échelle du bassin de la Seine, ce serait entre 2 000 et 6 000 tonnes, toutes tailles confondues. Mais, ces données sont basées sur des statistiques, et sont donc très théoriques. Nous avons voulu nous appuyer sur des données de terrain dans le cadre d'un projet antérieur à Plastoc : Macro-plast, mené de 2017 à 2019. Nous avons testé plusieurs méthodes de quantification des flux de macroplastiques (> 5 mm), du comptage visuel depuis les ponts à une analyse de ce qui est capté par les barrages flottants du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap). Nous avons également bénéficié du travail d'une équipe de personnes en chantier de réinsertion « Naturaul'un » : ils font des nettoyages sur berges quotidiennement. Donc, nous avons pu suivre la quantité de macroplastiques qu'ils retiraient de l'estuaire de la Seine. Nous avons marqué certains des déchets retirés (bouteilles, jardinières, pots, gros fragments, etc.) et nous les avons remis à l'eau pour voir quelle proportion allait être à nouveau ramassée. Nous avons constaté que Naturaul'un ramasse environ 30 % des déchets qui passent dans l'estuaire. Mais lorsqu'un kilo de macrodéchets sont ramassés, entre 1,5 et 3 kg de déchets plus petits ou moins accessibles restent sur place.

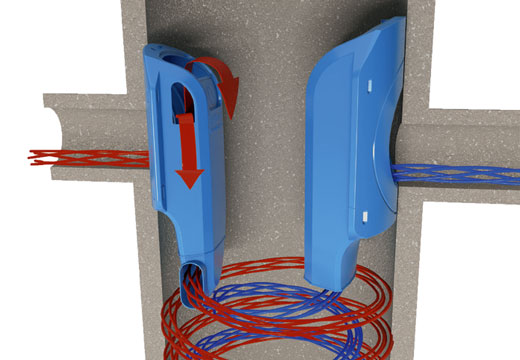

En parallèle, nous avons tracé le comportement de ces plastiques dans l'estuaire à l'aide de traqueurs GPS. Nous avons montré que le transfert du continent à la mer par les rivières est extrêmement chaotique, avec des déchets qui peuvent s'accumuler durant des décennies sur des berges ou dans des zones propices sur plusieurs centaines de mètres. Comme un jeu de billard, les déchets vont se déposer de berge en berge.

Au total, entre 100 et 200 tonnes par an de macroplastiques se retrouveraient en mer à l'échelle du bassin de la Seine, ce qui représente environ 10 g/habitant/an. Cela correspond à une bouteille plastique de 0,5 litre seulement.

Nos travaux se sont poursuivis avec le projet Plastoc dans le cadre duquel nous avons étudié ce qui sortait des réseaux d'assainissement.

AE : Quelle a été votre approche ?

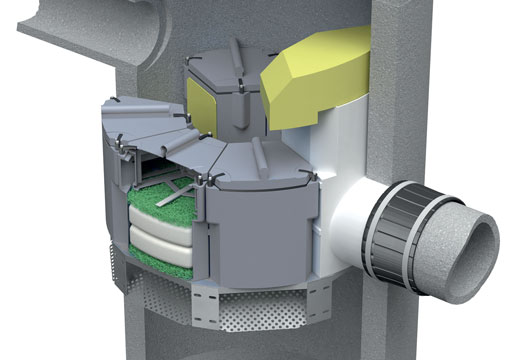

RT : Nous avons suivi deux types de réseaux d'assainissement sur quatre sites : les réseaux unitaires (qui rassemblent au sein du même tuyau les eaux usées et pluviales), avec des déversoirs d'orage, et des réseaux séparatifs, dans lequels circulent uniquement les eaux pluviales. Nous avons installé des filets antimacrodéchets à la sortie des exutoires de ces réseaux. Les résultats montrent des ordres de grandeur variables pour les quantités de plastiques retrouvées : de 0,1 gramme par habitant et par an dans un déversoir d'orage et jusqu'à 10 g/hab./an dans un réseau séparatif.

Avec des ordres de grandeur similaires à ce que l'on retrouve dans le milieu naturel, nous avons pu conclure que les réseaux d'assainissement (la voirie et les eaux domestiques) par temps de pluie peuvent être une source majeure de déchets plastiques dans le milieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut mettre des filets partout, car il y a des dizaines de milliers d'exutoires en France : cela coûterait très cher pour attraper une petite quantité de déchets par filets au regard des déchets générés par ailleurs et « bien gérés ». Il vaut mieux équiper les très gros exutoires, les très gros déversoirs d'orage. C'est ce qu'a fait la métropole de Rouen. Et ils retrouvent des quantités de déchets relativement élevées. Par exemple, un filet a collecté plus de 40 000 déchets et près de 40 kg en seulement six semaines.

AE : Quels sont les types de déchets plastique retrouvés ?

RT : Dans les déversoirs d'orage, plus de la moitié des déchets en nombre et en masse, sont des lingettes. Désormais, avec la nouvelle classification européenne, les lingettes sont classées dans les plastiques. Nous en avons analysé quelques-unes en infrarouge : la plupart sont composées tout ou partie de polyéthylène téréphthalate (PET).

Les lingettes coulent rapidement dans le milieu et se désagrègent : elles sont peu retrouvées sur les berges. De la même manière pour les mégots, sauf sur les berges fréquentées où ils sont apportés directement par certains fumeurs.

AE : Votre projet a également proposé des indicateurs de la pollution aux macroplastiques dans l'environnement. Quels sont-ils ?

RT : Nous avons proposé trois indicateurs principaux : le premier est le suivi de ce qui est mis sur le marché, par exemple la production et la consommation de plastique à l'échelle nationale. Un deuxième niveau, post-consommation, s'intéresse au suivi des déchets mal gérés à l'interface ville-milieu. Il s'agit des filets à l'exutoire des réseaux d'assainissement. Le troisième indicateur est le protocole Ospar en rivières, un protocole d'abord mis en place sur le littoral et qui consiste à collecter et caractériser les déchets sur un linéaire donné. Des comptages visuels en rivières peuvent également être effectués en complément.

L'objectif de ces indicateurs était de les déployer à l'échelle nationale. Cela peut également servir localement aux collectivités. Car il y a des spécificités. Par exemple, dans le bassin d'Arcachon, les déchets majoritaires issus des eaux urbaines étaient les sacs utilisés pour les crottes de chiens. Pour beaucoup, l'avaloir des égouts est une poubelle, avec l'idée que ce sera traité dans la station d'épuration. Mais, lors d'orage, cela se retrouve dans le milieu. La collectivité pourrait, comme ce qui est fait à Nice, former des agents de la propreté pour expliquer et faire de la médiation.

Finalement, notre système peut être comparé à un oignon où, depuis la zone urbaine jusqu'à la mer, il y a plein d'étapes, qui font que, dans nos pays développés, les flux de déchets qui fuitent vers la mer sont infimes par rapport à ce qui est consommé et dit « bien géré ». Ce qui pose des questions plus larges sur l'utilité de ce que l'on consomme et l'impact de la gestion d'une telle quantité de déchets. On parle ici d'environ 50 kg de plastique par habitant et par an.

AE : Quelles pourraient être les pistes pour lutter contre la pollution plastique ?

RT : Le flux qui se retrouve dans le milieu en Europe est résiduel par rapport à ce que nous consommons. Si nous voulons réduire les fuites, c'est plus facile de réduire la consommation que d'essayer d'aller chercher la petite fuite de 10 grammes par habitants avec des solutions techniques très chères par déchet récupéré.

Nous avons toutefois montré que les ramassages quotidiens sur les berges dans l'estuaire sont très efficaces. L'équivalent de ce que ramasse le Siaap avec les barrages flottants coûte 300 000 euros par an, contre 1,5 million avec la solution du Siaap. Les déchets mettent beaucoup de temps avant de rejoindre la mer – jusqu'à plusieurs décennies – et suivent des épisodes de dépôts-remobilisation sur les berges. Ils vont alors se trouver exposés à l'air, aux intempéries et au soleil, et se fragmenter en plus petites particules. L'estuaire agit comme une « fabrique à microplastiques ». Il faudrait ramasser ces macrodéchets avant qu'ils ne se fragmentent. Les micro et nanoplastiques sont plus mobiles et ont donc potentiellement plus de chances d'aller en mer.

En amont, au sein des eaux urbaines, nous pouvons imaginer disposer de quelques dizaines de filets dans toute la France qui tourneraient entre les territoires. Cela pourrait aider à évaluer localement les politiques publiques : quel type de déchet est le plus retrouvé, ceux qui posent problèmes, etc. et, en agrégant ces données à l'échelle nationale, nous aurions des indicateurs précis de ce qui sort des zones urbaines. Quoi qu'il en soit, l'idée des indicateurs est d'alimenter les politiques publiques de prévention et de réduction à la source des déchets. Et cela passe par des interdictions de marché, des changements d'usage, de modes de vie et d'habitudes avec des synergies possibles entre les enjeux environnementaux (préservation de la biodiversité, baisse des émissions de gaz à effet de serre, etc.).

AE : Les macroplastiques sont souvent présentés comme la face émergée de l'iceberg : a-t-on également des estimations des flux de micro et nanoplastiques ?

RT : Le suivi des microplastiques est très compliqué. Il existe plusieurs méthodes, mais la variabilité spatiale et temporelle est très importante. Dans les pays industrialisés, la fuite de microplastiques en masse est probablement plus importante que celle des macroplastiques. Nous en produisons énormément : des particules de pneus, l'usure de nos produits de consommation comme les textiles, les cosmétiques, etc.

Dans l'estuaire de la Seine, il y a également des microplastiques d'origine industrielle, des granulés et des poudres, ces matières premières utilisées pour la fabrication des objets en plastique. On trouve aussi fréquemment des biomédias, utilisés dans les stations d'épuration pour le traitement de l'eau.

AE : Quelle pourrait être la suite de ces projets de recherche ?

RT : Dans les années à venir, j'aimerais évaluer ces flux pour démontrer que la fuite de plastique se fait à toutes les étapes du cycle de vie et aider à légiférer sur la production de plastique, qu'il soit vierge, bio ou recyclé. Car même s'il est bio ou bien recyclé, des fuites résiduelles demeurent avec les mêmes impacts que des plastiques vierges. Il y a aussi le problème des additifs et des polluants qui s'adsorbent sur les plastiques présents dans le milieu. Quels sont leurs impacts sur l'environnement, comment se distribuent-ils dans l'espace à l'échelle des bassins versants et comment se comportent-ils dans le temps ? Le plastique est une matière qui rend beaucoup de services, mais qui pose aussi énormément de problèmes. À travers le plastique, nous questionnons aussi notre rapport à la nature, au progrès technique, aux limites à la croissance, et finalement le type de société que nous construisons collectivement.