Dans un référé (1) adressé au Premier ministre le 28 juillet, la Cour des comptes rappelle que l'artificialisation des sols se poursuit inexorablement. « En France, c'est l'équivalent de 596 000 ha en dix ans qui ont été concernés, en raison principalement de l'étalement urbain couplé au développement des transports et des infrastructures, ainsi que d'un prix du foncier agricole comparativement plus faible en France que dans d'autres pays européens », rappelle la juridiction financière.

Pour lutter contre cette artificialisation, le Gouvernement avait annoncé plusieurs initiatives à l'issue du Conseil de défense écologique du 27 juillet dernier : la création d'un fonds destiné à la réhabilitation des friches urbaines, un moratoire sur les zones commerciales en périphérie des villes, ainsi qu'une réforme de la fiscalité. Le mécanisme du fonds friches, doté de 300 millions d'euros (M€), a été détaillé lors de la présentation du plan de relance, le 3 septembre dernier. En même temps qu'un dispositif d'aide à la densification des communes doté de 350 M€. Le moratoire sur les zones commerciales a pris la forme d'une instruction du Premier ministre adressée aux préfets en vue d'agir via les autorisations d'aménagement commercial. Quant au volet fiscalité, il est contenu dans le projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021) actuellement en discussion au Parlement.

Faire évoluer la taxe d'aménagement

À travers cette loi, l'exécutif a prévu de faire évoluer la taxe d'aménagement. Ce prélèvement, qui frappe les opérations soumises à autorisation d'urbanisme, est composé d'une part communale, ou intercommunale, et d'une part départementale. « Il importe de faire évoluer rapidement les modèles d'aménagement et de construction pour favoriser le renouvellement urbain plutôt que l'étalement, la densification des centres-villes plutôt que l'urbanisation en périphérie, la renaturation plutôt que l'imperméabilisation », explique le Gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi.

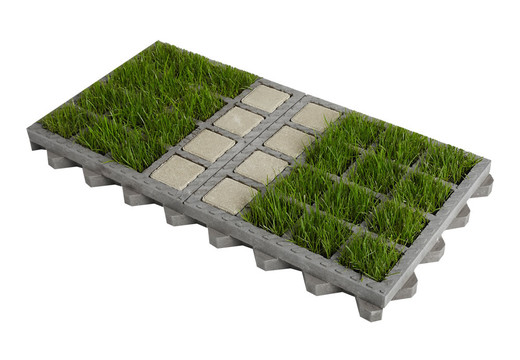

Pour cela, il prévoit trois mesures d'adaptation de la taxe d'aménagement censées aller dans ce sens. La première vise à permettre d'affecter la part départementale de la taxe dédiée aux espaces naturels sensibles (ENS) à des opérations de renaturation. C'est-à-dire à « la transformation de terrains abandonnés ou laissés en friche ».

La deuxième est destinée à inciter à la densification et à la sobriété foncière. Elle permet d'exonérer de taxe d'aménagement les places de stationnement intégrées au bâti. Cette mesure permet, selon le Gouvernement, de rééquilibrer le niveau de taxation entre les places de stationnement extérieures et celles intégrées au bâti « aujourd'hui différent d'un facteur de un à six ». Le coût unitaire d'une place de stationnement intégrée au bâti étant très supérieur à celui d'une place extérieure, l'exécutif veut ainsi « améliorer le bilan financier de cette option d'aménagement et d'architecture qui participe à la densification ».

Enfin, la troisième mesure permet d'augmenter jusqu'à 20 % le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement en vue de réaliser des actions de renouvellement urbain permettant « d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives ».

Supprimer le versement pour sous-densité

Dans le même temps, via un autre article du projet de loi de finances, le Gouvernement prévoit de supprimer purement et simplement le versement pour sous-densité (VSD). Cet outil est pourtant destiné à « permettre une utilisation plus économe de l'espace et à lutter contre l'étalement urbain », rappelle la direction générale des collectivités territoriales. « C'est pleinement contradictoire », estime Guillaume Sainteny, maître de conférence à l'École Polytechnique.

L'exécutif justifie la suppression du VSD par « son inefficacité à atteindre ses objectifs » et « des dispositifs plus efficients introduits » dans le projet de loi. « Il n'y a plus que dix-huit communes concernées et le rendement de ce versement est de 26 000 euros. Il s'agit d'une toute petite taxe, ce qui démontre que le dispositif n'a jamais pris (…). Il est plus opportun de le supprimer et de le remplacer par des incitations réglementaires que de le maintenir », a expliqué Oliver Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics. « Il s'agit d'une fiscalité qui ne fonctionne pas et vous connaissez mon attachement au « nettoyage fiscal » », a également tranché le rapporteur LReM Laurent Saint-Martin. « Il s'agit d'une taxe facultative, et incitative : on ne peut en attendre des recettes importantes », a tenté d'expliquer Mme Tuffnell.

La raison pour laquelle peu de communes ont adopté le versement pour sous-densité vient du fait que l'État a supprimé le coefficient d'occupation des sols (COS) après sa création, rendant très difficile la fixation d'un seuil minimal de densité par les communes, explique M. Sainteny. « Une aide administrative aurait dû leur être apportée pour cela. Elle ne l'a pas été », explique le spécialiste de la fiscalité environnementale.

« Le financement de la biodiversité va diminuer »

Quant aux « dispositifs plus efficients » introduits, il ne s'agit que de légères modifications de la taxe d'aménagement selon l'enseignant. Auteur d'un rapport sur les aides publiques dommageables à la biodiversité, il salue certaines d'entre elles qui vont dans le bons sens. Mais il pointe en revanche les risques liés à l'élargissement des possibilités d'usage, pour la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbaines, des recettes de la taxe affectées aux espaces naturels sensibles.

« Ce sont naturellement deux choses très utiles et très souhaitables. Mais elles sont très coûteuses. Elles risquent donc d'attirer une part importante, voire majoritaire, de ces recettes. Or, cette part de la taxe d'aménagement est la principale recette fiscale affectée à la biodiversité en France. Le financement des aires protégées et de la biodiversité va donc diminuer », conclut M. Sainteny.