Lancé par les pouvoirs publics fin 2016, le label E+C- (1) doit préfigurer les nouveaux standard environnementaux du bâtiment. Les enjeux sont importants car il s'agit de mettre au point une réglementation avec des exigences renforcées et intégrer de nouvelles notions notamment le bilan carbone. Aujourd'hui, 600 bâtiments ont testé le label. Les trois-quarts sont en résidentiel, dont 150 bâtiments collectifs et 230 maisons individuelles. Selon Emmanuel Acchiardi, sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction à la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), "une majorité a atteint le niveau Energie 2 Carbone 1 (E2C1), c'est-à-dire une performance énergétique améliorée de 10% par rapport à la RT 2012 et a atteint le premier palier carbone. Le niveau Carbone 2 (C2) est très exigeant. Il y en a peu", a-t-il expliqué à l'occasion d'EnerJ Meeting.

L'arrivée de l'indicateur carbone bouleverse le secteur qui doit prendre en main un nouvel outil : l'analyse du cycle de vie (ACV). Le niveau carbone 1 du label correspond globalement au parc de construction actuel. Il n'impose pas d'effort, mais simplement un état des lieux en réalisant une analyse du cycle de vie. Force est de constater que l'exercice n'est pas si simple car de nombreux bâtiments n'ont pas réussi à atteindre le palier C1. En cause, des bilans carbone parfois sur-estimés.

Consolider les données

Si certains équipements sont très bénéfiques pour le bilan énergétique, ils peuvent accentuer le bilan carbone. C'est le cas par exemple des panneaux photovoltaïques. Souvent, la mise en place d'énergies renouvelables permet d'atteindre un niveau Energie 3 mais ne permet pas d'aller au-delà d'un niveau Carbone 1. "Les ACV sont basées sur les données regroupées dans la base Inies (2) à partir des fiches de déclarations environnementales et sanitaires (FDES) pour les produits de construction et les profils environnementaux produits (PEP ecopassport®) pour les équipements électriques, électroniques et génie climatique, rappelle Emmanuel Acchiardi. Or, en cas de données manquantes, l'Etat a fixé des valeurs par défaut très sur-estimées. Les industriels ont tout intérêt à renseigner ces fiches pour que les ACV soient basées sur des données fiables et réelles", explique à Actu-environnement le sous-directeur de la DHUP.

Tirer les leçons de la RT 2012

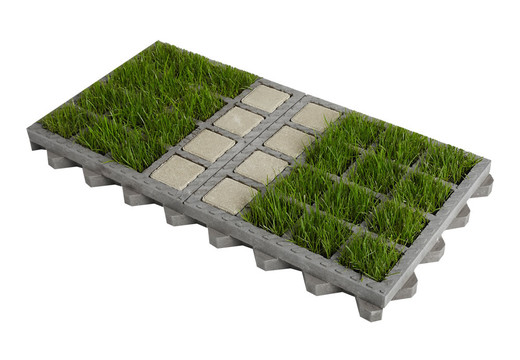

L'analyse des 600 bâtiments recensés par l'expérimentation permet aussi à la DHUP de constater avec satisfaction que "tous les modes constructifs sont représentés. Il n'y a pas de matériaux écartés. Même constat pour les types d'énergie." C'est la crainte de nombreux acteurs, échaudés par la RT 2012. Dans une évaluation réalisée par le ministère de la Transition écologique (3) et publiée mi-janvier, le CGEDD (4) confirme que la RT 2012 "a fait émerger de nouvelles solutions techniques, comme les pompes à chaleur, les chauffes-eau thermodynamiques, les chaudières à gaz à condensation, et en a fait quasiment disparaître d'autres, par exemple les convecteurs et chauffes-eau à effet Joule ou les panneaux solaires thermiques".

Le compte à rebours est lancé

Selon Emmanuel Acchiardi, il faut encore six mois d'expérimentation pour atteindre les 1.000 bâtiments recensés et consolider les données. Des groupes de concertation vont être lancés rapidement pour partager les avis sur les méthodes de calcul, la production des données, les exigences réglementaires et l'accompagnement des professionnels. "La nouvelle réglementation ne sera pas forcément basée sur les valeurs testées dans l'expérimentation. On devra peut-être établir des niveaux intermédiaires", envisage Emmanuel Acchiardi. L'objectif est d'arriver à publier les textes réglementaires à la mi-2020.

Mais ce ne sont que des premières estimations. Et on est encore loin d'avoir toutes les réponses. Dans son rapport, le CGEDD a du mal à faire un bilan complet de la RT 2012, pourtant en vigueur depuis six ans. Il rappelle que le surcoût de la RT 2005 et de la RT 2012 cumulées a été estimé à 10% entre 2000 et 2013. Mais l'apprentissage des professionnels a permis de le réduire au fil de l'application de la réglementation. Le CGEDD appelle également à réfléchir en coût global (construction + exploitation) pour ne pas surestimer les surcoûts comme ça pu être le cas pour la RT 2012. "Il n'est pas possible de conclure à ce stade, par manque de recul et par difficulté à évaluer ce sujet posément face aux réactions de certains professionnels qui en font un fer de lance pour freiner des évolutions réglementaires", précise le CGEDD.