Scientifique spécialiste des rivières intermittentes à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae)

Actu-Environnement : Vous avez supervisé des travaux sur les critères utilisés pour classer les petits cours d'eau du réseau hydrographique – le chevelu – en cours d'eau ou non ? Pourquoi s'intéresser à cette question ?

Thibault Datry : Je travaille depuis une quinzaine d'années sur les cours d'eau intermittents. Ce sont des rivières qui cessent périodiquement de s'écouler sur une partie ou la totalité de leur parcours. Malgré le fait que ce soient des cours d'eau très répandus, ils ont été mis de côté pendant très longtemps par les chercheurs et, par effet de ricochet, par les gestionnaires. Si la tendance est à leur reconnaissance graduelle, de ce fait, ils restent aujourd'hui méconnus : par exemple, nous n'avons pas de carte fiable des cours d'eau intermittents en France.

Il était donc intéressant de voir comment ils allaient être pris en compte dans la cartographie des cours d'eau entrepris par les services de l'État. Cette cartographie fait suite à une instruction adressée en juin 2015 aux préfets par Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement. Ce document reprend trois critères pour définir ce qu'est un cours d'eau : la présence d'une source, un lit permanent et un débit suffisant. Le problème est que - même nous en tant que chercheurs - nous peinons caractériser leur prévalence dans les paysages et leurs dynamiques éco-hydrologiques …et particulièrement la détermination d'un écoulement minimum suffisant à l'année pour soutenir la biodiversité aquatique, les fonctions écologiques majeures ou des services écosystémiques.

AE : Alors, comment avez-vous procédé ?

TD : Nous avons contacté les directions départementales des territoires (DDT) pour obtenir les cartographies réalisées et nous leur avons fourni un questionnaire pour comprendre leurs méthodes et critères pris en compte: quelle base de données sont utilisées, quelle est l'interprétation des trois critères, lequel était-il le plus déclassant, lequel était le plus complexe à déterminer ? Nous avons lancé cette enquête dans le cadre d'un stage de Master (M2P Lyon1). J'ai également travaillé en étroite collaboration avec un collègue géomaticien Hervé Pella, pour le traitement de la partie système d'information géographique (SIG).

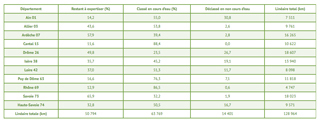

Le premier constat est qu'un certain nombre de cartes ne sont pas encore finalisées. C'est variable selon les départements : certains n'ont pas encore expertisé la moitié des cours d'eau alors que d'autres ont terminé. Toutefois, même après de nombreuses relances, nous n'avons jamais eu les résultats de la Haute-Loire alors que les services ont réalisé 100 % de l'expertise. C'est un sujet sensible.

AE : Quels sont les résultats de cette analyse ?

TD : Selon les départements, les cartographies actuelles sont très variables. Par exemple, dans le Rhône, puisque nous sommes basés à Villeurbanne, il reste 12 % des cours d'eau à expertiser. Les services de l'État ont conservé pour l'instant 86 % des cours d'eau. Une vingtaine, soit 0,6 %, ont disparu. D'autres départements ont davantage déclassé comme la Drôme ou l'Ain où d'un quart à un tiers des cours d'eau expertisés ont disparu.

Or, les données de l'observatoire national des étiages (Onde) montrent qu'il y a une augmentation des asséchements depuis une dizaine d'années…Dans 20 ou 10 ans nous aurons beaucoup plus de cours d'eau intermittents. Alors que des efforts considérables sont faits en France comme en Europe pour reconnaitre ces cours d'eau et adapter les politiques de gestion, ce déclassement peut être dramatique.

AE : Quelles sont les conséquences du déclassement de ces cours d'eau ?

TD : Ces derniers ne sont plus soumis à la police de l'eau ou à l'interdiction de certains travaux. Le risque est que par exemple des pollutions sur ces cours d'eau atteignent le réseau hydrographique avec lequel ils sont connectés par intermittence.

Nous savons que théoriquement ce déclassement peut également avoir des conséquences fortes sur la biodiversité. Les cours d'eau intermittents ont souvent une faune moins riche que les cours d'eau pérennes mais abritent des compositions de communautés très différentes, car adaptés à ces conditions d'intermittence, ce qui contribue fortement à la biodiversité au niveau régional. Parfois ces sites peuvent servir de barrière pour limiter la distribution des espèces invasives, ou être des refuges en cas de perturbation dans les tronçons à l'aval.

AE : Quelles sont les suites envisagées à votre projet ?

TD : Nous aimerions étendre ce travail à d'autres régions notamment où les tensions sont plus fortes comme Poitou-Charentes, en sud Bretagne, en Ariège, etc. Mais le travail est énorme : il faut contacter les DDT individuellement, récupérer les bases de données qui souvent ne sont pas sous forme SIG, donc il faut les traduire. Pour l'instant, nous avons sollicité l'Office français de la biodiversité (OFB) pour qu'il nous aide en interne à réaliser ce travail et attendons une réponse claire et favorable sur ce sujet très polémique.

Nous allons également nous pencher sur les usages notamment agricole à proximité de ces cours d'eau déclassés.