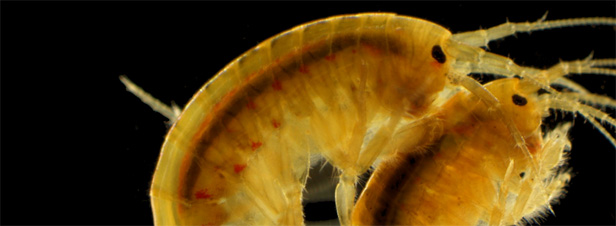

Remonter jusqu'à la source des dégradations des rivières grâce à de petits crustacés, les gammares : c'est le pari que s'est lancé l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea). Deux de ses équipes ont élaboré une nouvelle méthodologie pour diagnostiquer la contamination chimique et la toxicité des milieux aquatiques. Si les bio-indicateurs constituent un révélateur bien connu de l'état écologique des cours d'eau, la méthode de l'Irstea présente une particularité : les organismes utilisés, avant d'être confrontés au milieu à tester, sont "standardisés". Après avoir été pêchés, ils sont exposés en laboratoire, aux mêmes conditions de température, de nourriture, etc. durant une période donnée avant leur transplantation sur les stations d'étude.

"Avec les individus déjà présents dans les milieux, il est difficile de pouvoir comparer entre différentes rivières ou même différentes dates : nous n'avons pas toujours les mêmes espèces, le même sexe, les mêmes tailles, etc., les différences observées s'expliqueraient autant par la qualité de l'eau que par des facteurs biologiques et écologiques", explique Arnaud Chaumot, un des scientifiques responsables de ce projet.

Une grande sensibilité aux polluants

Les raisons du choix du gammare ? Sa grande sensibilité aux polluants, ses fortes capacités d'accumulation et sa large présence dans les cours d'eau français et européens, selon l'Irstea.

Cette méthode comporte aujourd'hui trois types de tests : tout d'abord, les scientifiques plongent les crustacés "conditionnés" durant sept jours dans le milieu naturel puis identifient les contaminants tels que les PCB, métaux lourds qui se sont accumulés dans leur organisme.

Ils ont, au préalable, estimé le "bruit de fond" naturellement présent dans les cours d'eau et déterminé des niveaux seuils au-delà desquels la pollution devient significative.

Ensuite pour évaluer la "toxicité du cours d'eau", les scientifiques quantifient la nourriture absorbée. "Nous avons réussi à modéliser l'influence de plusieurs paramètres du milieu, comme la température, détaille Arnaud Chaumot, nous connaissons désormais le niveau de feuilles consommées par un gammare quand il n'y a pas de problème de qualité de l'eau".

Enfin, le cycle de ponte étant régulier chez ce crustacé et sous contrôle hormonal, la perturbation des stades de la reproduction observés chez des femelles exposées de façon synchrone dans le milieu est révélatrice de polluants tels que les perturbateurs endocriniens.

Accueilli par l'incubateur Créalys, le projet fait l'objet de la création d'une start-up, dédiée à la détection des pollutions.

Vers de nouveaux indicateurs

Ce nouvel outil de diagnostic s'inscrit dans la continuité du virage européen amorcé cet été sur la question de l'évaluation de l'état chimique des eaux. La directive européenne adoptée, ajoute 12 produits chimiques à la liste des substances prioritaires et établit leurs normes de qualité environnementale (1) (NQE). Elle révise également certaines NQE existantes.

"Certaines molécules n'ont pas été détectées car elles n'étaient pas cherchées au bon endroit : très hydrophobes, elles ne se retrouvent donc pas dans les graisses et peu dans l'eau, explique Arnaud Chaumot, la nouvelle directive préconise donc de s'intéresser au biote (2) , c'est-à-dire l'accumulation dans les êtres vivants pour surveiller ces substances dans nos milieux aquatiques".

La directive ouvre ainsi la possibilité d'utiliser pour la surveillance notamment les crustacés, les poissons, la classe des céphalopodes ou encore la classe des bivalves (moules et coques).

Dans cette optique, les Etats membres devront présenter à la Commission des programmes de surveillance et de mesures d'ici 2018.

L'évaluation des niveaux seuils à revoir ?

Les travaux des scientifiques sur les bio-indicateurs les ont également amenés à un constat : certaines populations pourraient acquérir une résistance à une pollution du milieu dans lequel elles évoluent.

"Nous avons isolé une population résistante au cadmium de façon naturelle. Nous nous sommes rendus compte en réalisant des croisements que ce n'était pas un effet génétique fixé mais une conséquence de leur exposition environnementale, développe Arnaud Chaumot, cela paraît très science fondamentale mais cela a de grosses répercussions potentielles sur l'évaluation du risque".

Ce point interroge notamment sur la manière de tenir compte de cette possibilité d'acquisition de résistance acquise et sur le fait que les seuils définis en laboratoire ne sont peut-être, de ce fait, pas réalistes vis-à-vis des populations naturelles.

Cette adaptation représenterait également un coût pour la diversité génétique. "S'adapter à une pression peut rendre très vulnérable à d'autres facteurs de stress environnemental, rappelle Arnaud Chaumot, ceci n'est pas pris en compte aujourd'hui les démarches d'évaluation du risque écologique régulant dans l'utilisation des produits chimiques".

Des réflexions seraient en cours pour évaluer l'importance de ce phénomène. Des tests pourraient être introduits pour déterminer si un contaminant dans le milieu induit une pression évolutive sur les populations.