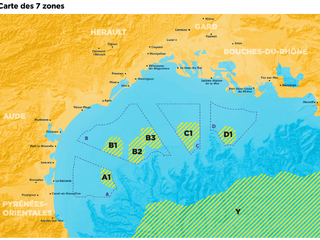

Le débat EOS, débat public relatif à l'implantation des premières éoliennes flottantes en mer Méditerranée, s'est achevé le 31 octobre 2021. Le 31 décembre dernier, sa Commission particulière du débat public (CPDP) en a remis le compte-rendu (1) , la Commission nationale du débat public (CNDP) avait pour objectif d'identifier « au moins trois zones préférentielles » où installer les deux premières vingtaines d'éoliennes dans le golfe du Lion. Si les discussions se sont bien terminées sur un consensus, il n'est pas exactement celui qui était attendu : « À l'issue de l'exercice, aucune zone préférentielle ne peut être constatée », indique le compte-rendu. Une réponse de l'État, quant à la poursuite, l'abandon ou la modification du projet, est attendue avant le 31 mars 2022.

Sept zones potentielles identifiées, sans préférence

Conformément aux ambitions énergétiques du gouvernement, l'intention de départ concerne l'installation de deux parcs d'une capacité finale de 750 mégawatts (MW) et sur une surface maximale estimée à 150 km2, chacun. Chaque site serait construit en deux phases : une première, de vingt mâts pour une puissance cumulée de 250 MW, une seconde, constituant une extension de trente éoliennes, et donc de 500 MW supplémentaires. Chaque éolienne, d'environ 250 mètres de hauteur, serait installée sur un flotteur ancré à plus de 50 mètres de profondeur. Avant de procéder à une mise en concurrence des maîtres d'ouvrage potentiels, l'État s'est tourné vers la CNDP pour laisser au public local le soin de cartographier les zones préférentielles d'implantation. Ces zones devaient s'intégrer au sein de quatre zones d'étude (ou macro-zones) identifiées au préalable, de 3300 km2 au total – une première en termes de surface débattue pour un projet d'éolien en mer.

Sans statuer sur une quelconque préférence, la CPDP du débat EOS déclare « retenir néanmoins que sept zones potentielles émergent de l'exercice (et) pourraient faire l'objet d'études plus approfondies ». Les « zones un peu plus éloignées des côtes » ont notamment reçu le plus d'avis « globalement plus favorables ». Ces zones ne peuvent « en aucun cas être considérées comme préférentielles », mentionne cependant le compte-rendu. Chantal Jouanno, la présidente de la CNDP, atteste avoir relevé de nombreux points d'ombre, justifiant cette absence de véritable consensus. « S'il n'y a pas d'expression majeure d'hostilité radicale face à ces projets de parcs éoliens en mer, il y a une exigence de cohérence et de transparence des politiques publiques, déclare la présidente de la CNDP dans un bilan publié le 31 décembre 2021 (2) . Ne pas y donner suite condamnerait probablement à terme le développement de ce type d'énergie. »

La fiabilité de la parole de l'État remise en question

Le premier point d'ombre, soulevé par les participants au débat, est l'incohérence du calendrier. Les deux futurs parcs commerciaux du golfe du Lion s'inscrivent, en effet, dans la continuité d'une dynamique déjà à l'œuvre en Méditerranée. Trois fermes pilotes, de trois éoliennes flottantes chacune, sont en construction au large de Leucate, Gruissan et du golfe de Fos. Elles devraient être mises en service en 2022 ou 2023. Leur retour d'expérience avait été présenté par l'État « comme le préalable nécessaire à l'éventuel déploiement de parcs industriels », indique Chantal Jouanno. Or, le lancement du débat public n'a pas attendu ce retour, ainsi que ses précieuses données.

« L'accélération du calendrier de déploiement des parcs éoliens en mer Méditerranée a questionné la fiabilité de la parole de l'État », affirme la présidente de la CNDP dans son bilan. À en juger par le compte-rendu, les participants ont été nombreux à s'interroger sur le modèle de planification. Certains prônent même une modification de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), principalement sur deux aspects : formuler des objectifs sur des échéances fixées au-delà de dix ans et, s'agissant de l'éolien en mer, se baser sur un plus grand ensemble d'informations que les simples documents stratégiques de façade (DSF). En outre, ce besoin de visibilité étendue rejoint « la nécessité de débattre de la sobriété énergétique, de l'efficacité énergétique avant de débattre des moyens de production », évoquée également par la CPDP du débat EOS. D'après Chantal Jouanno, le thème de la sobriété énergétique a été justement « beaucoup plus présent » dans ce débat que dans tous les autres portant sur des projets de parcs éoliens en mer.

Le flou des enjeux environnementaux

Cette exigence de transparence et de cohérence inclut également un second point d'ombre : l'absence d'informations concernant l'impact des projets sur l'environnement et la biodiversité de la région. Les quatre macro-zones sont, dans leur quasi-totalité, classées au sein du réseau européen Natura 2000 ou intégrées dans les aires marines protégées (AMP). Forte de cette constatation, la CNDP déclare avoir demandé à l'État de saisir l'Autorité environnementale (Ae) pour obtenir un cadrage préalable sur le volet amont du projet. Cette requête a été refusée. « Tous les débats publics sur des projets de parcs éoliens en mer se confrontent à cette même question et à cette même difficulté, souligne Chantal Jouanno. En Méditerranée, il semble impossible de ne pas répondre à cette question préalablement à toute décision sur le développement de parcs éoliens industriels. »