La Commission européenne a publié, jeudi 19 novembre, sa stratégie sur les énergies renouvelables en mer (1) . Elle propose d'installer au moins 60 gigawatts (GW) d'éolien en mer d'ici 2030 et 300 GW d'ici 2050, contre 12 GW aujourd'hui. L'installation de 40 GW d'énergies marines moins matures, telles que l'éolien et le solaire flottants ou l'énergie thermique des mers, est également projetée sur cette période.

La Commission table sur 800 milliards d'euros d'investissements pour atteindre ces objectifs à 2050, dont deux tiers pour financer les infrastructures de réseau et un tiers pour la production d'électricité en mer. Elle mise sur une plus forte coopération entre États membres, ainsi que sur une mutualisation des moyens pour réduire les coûts.

Planification et coopération

Tout d'abord, la stratégie vise une meilleure planification des énergies marines à long terme. Celles-ci pourraient couvrir jusqu'à 3 % des eaux européennes. La Commission demande aux États côtiers d'intégrer des objectifs de développement dans leurs plans nationaux issus de la planification de l'espace maritime, qui seront publiés en mars 2021. Elle proposera, de son côté, un cadre pour la planification à long terme du réseau électrique en mer, en organisant la participation des régulateurs et des États membres de chaque bassin maritime. Ce cadre sera intégré à l'actuelle révision du règlement sur les réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E).Les principaux gisements

Le potentiel éolien en mer est élevé en mer du Nord, en mer Baltique, dans l'océan Atlantique ainsi qu'en Méditerranée, où le gisement pourra être exploité principalement avec les technologies flottantes. La mer Noire recèle un bon potentiel naturel pour l'éolien en mer (posé et flottant), note également la Commission. Toutes ces zones affichent des potentiels localisés pour développer l'énergie houlomotrice et/ou marémotrice.

Ces développements devront se faire dans le respect des autres usages de la mer et de la biodiversité, indique la Commission. Elle propose de créer en 2021 une communauté d'experts représentant les pouvoirs publics, les parties prenantes et la communauté scientifique afin d'analyser, d'évaluer et de surveiller les incidences environnementales, sociales et économiques des énergies marines.

Zones de marché et hubs en mer

« Le cadre réglementaire actuel n'a pas été conçu pour s'appliquer à des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables ni aux défis particuliers qu'ils posent. Il est donc nécessaire de clarifier les règles du marché de l'électricité », indique la Commission. Celle-ci s'engage à examiner la pertinence de définir des règles plus spécifiques et plus ciblées.

Le développement de zones de marché en mer (2) (« bidding zones »), par bassin maritime, permettrait par exemple d'assurer un développement important des énergies marines. « Grâce à cette approche, l'électricité renouvelable peut être acheminée là où elle est nécessaire et la sécurité d'approvisionnement régionale s'en trouve renforcée. D'après des consultations et des études, des zones de marché pour les projets hybrides pourraient être instituées d'une manière compatible avec les règles du marché de l'électricité », note l'exécutif européen. Il faudrait néanmoins définir des clés de répartition et de redistribution de l'électricité produite.

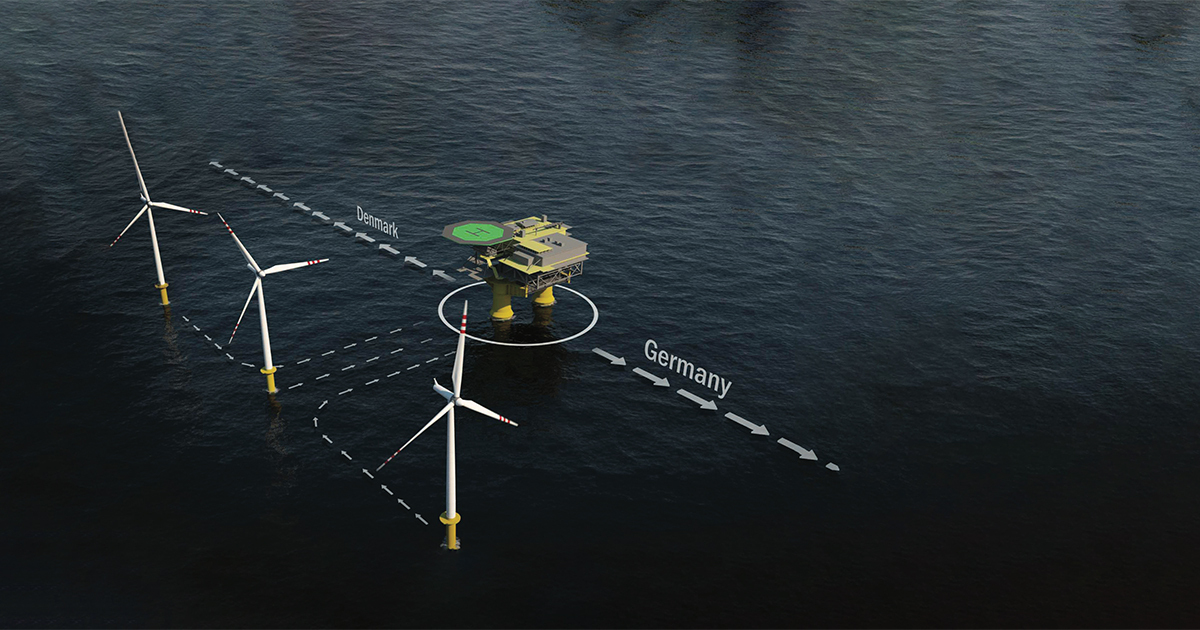

Des projets hybrides, des « hubs », combinant production d'électricité et transport dans un cadre transfrontalier, pourraient également être planifiés par bassin maritime, estime la Commission. Mais des projets actuels mettent en exergue les difficultés liées à des règles différentes en matière de connexion. Par exemple, pour le projet hybride de Kriegers Flak, porté par l'Allemagne et le Danemark et les gestionnaires de réseau Energinet et 50hertz, une interconnexion va être créée pour relier deux parcs éoliens (Baltic 2, 288 MW, et Kriegers Flak, 600 MW) à l'Allemagne et au Danemark. Des convertisseurs sont intégrés au projet car l'un des réseaux fonctionne en courant alternatif, l'autre en courant continu. « Il conviendrait de mettre au point une approche commune des exigences de connexion au réseau pour les réseaux à haute tension à courant continu, en s'appuyant sur l'expérience acquise en mer du Nord », estime la Commission.

A terme, ces projets pourraient également combiner des solutions de stockage, comme l'envisagent les gestionnaires de réseaux danois, néerlandais et allemand, Energinet, TenneT et Gasunie. Ces derniers planchent, avec le port de Rotterdam, sur le concept de hubs en mer du Nord, capables de centraliser la production de plusieurs parcs (10 à 15 GW), de la convertir avant de l'acheminer à terre dans différents pays et/ou de la transformer en hydrogène. Selon les partenaires de North Sea Wind Power Hub, le premier projet pourrait voir le jour à l'horizon 2030.

Organiser la chaîne d'approvisionnement en conséquence

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie table également sur un renforcement de la chaîne d'approvisionnement pour assurer des taux d'installation plus élevés : capacités de production, infrastructures portuaires, main-d'œuvre suffisamment qualifiée... Dans le cadre du forum industriel sur l'énergie propre, la Commission mettra en place une plateforme dédiée aux énergies marines, réunissant tous les acteurs pour organiser le développement de la chaîne d'approvisionnement.

La Commission ne compte pas exclure de ces développements les pays qui ne disposent pas de côtes maritimes. « L'activité industrielle qui sous-tend l'énergie en mer, y compris la construction de tours et de fondations, les fournisseurs de câbles et les exploitants de navires, est répartie sur tout le territoire de l'UE. Par exemple, les composants d'éoliennes sont fabriqués en Autriche, en Tchéquie et dans des régions intérieures d'Espagne, de France, d'Allemagne et de Pologne », souligne-t-elle.