Dans près d'un quart des sites surveillés à l'échelle mondiale, les concentrations de médicaments présents dans les rivières dépasseraient les niveaux recommandés pour préserver la biodiversité aquatique ou se prémunir des phénomènes d'antibiorésistance : c'est l'un des résultats d'une étude (1) menée par l'université d'York (Royaume-Uni), en collaboration avec 86 instituts de recherche, dont l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) en France.

Une vue d'ensemble précieuse

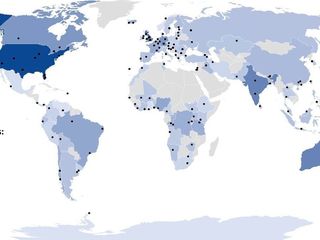

Les travaux de l'université d'York viennent combler un manque en la matière. Jusqu'à présent, la plupart des pays (121 sur 196) échappaient, en effet, à cette surveillance. Les projets de recherche se concentraient généralement sur les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Mais même dans ces derniers, les données d'exposition pharmaceutique ne pouvaient être comparables. Les études menées utilisaient, en effet, des techniques d'analyse et des méthodes de collecte différentes. Autre limite : les campagnes de surveillance dépassaient rarement les 20 contaminants. Pour finir, l'ampleur de la pollution médicamenteuse à l'échelle planétaire restait inconnue.

Grâce à cette étude, une première étape dans l'accès à la connaissance a été franchie. Si la vision obtenue n'est pas rassurante, elle apporte un éclairage sur les actions à engager sur le plan mondial. Ou même à l'échelle européenne, dans un contexte post-Covid caractérisé par une volonté politique de relocaliser la production de médicaments.

La carbamazépine, la metformine et la caféine, les plus détectées

En tête des substances les plus fréquemment retrouvées figurent la carbamazépine, la metformine et la caféine : elles ont été détectées dans plus de la moitié des sites surveillés. Celles qui établissent des records de concentration sont le paracétamol (antalgique), la caféine, la metformine (antidiabétique), la fexofénadine (antihistaminique), le sulfaméthoxazole (antibiotique), le métronidazole (antibiotique et antiparasitaire) et la gabapentine (antiépileptique, antalgique, coanalgésique).

Certaines molécules sont, en revanche, associées à une zone géographique. « Les fréquences de détection de la gabapentine, de la fexofénadine, de la cétirizine (antihistaminique), de la sitagliptine (antidiabétique), de la ranitidine (antihistaminique), du citalopram (antidépresseur) et de l'enrofloxacine (antibiotique) en Afrique étaient plus faibles qu'en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, note les scientifiques. Tandis que les fréquences de détection de la cimétidine (antihistaminique) étaient plus faibles en Europe et en Amérique du Nord par rapport à l'Afrique et l'Asie. L'artémisinine (antipaludique) et le clotrimazole (antifongique) n'ont été détectés qu'en Afrique, tandis que l'oseltamivir (antiviral) et le kétoconazole (antifongique) n'ont été détectés qu'en Asie. »

Concernant les concentrations cumulées, les sites (2) les plus problématiques se trouvent en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique du Sud. Ainsi Lahore, au Pakistan, doit faire face aux plus importantes concentrations (avec un maximum cumulé de 189 µg/L), tout comme La Paz, en Bolivie (maximum mesuré de 297 µg/L). En Europe, les échantillons les plus pollués provenaient de sites à proximité de Madrid, en Espagne (maximum de 59,5 µg/L).

« Les sites les plus contaminés se trouvent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et sont associés à des zones de production pharmaceutique, avec des systèmes de traitement des eaux domestiques et des déchets médiocres », pointent les scientifiques. Autres facteurs contribuant à une forte contamination des cours d'eau, selon leurs observations de terrain : la proximité d'usines de fabrication pharmaceutique (par exemple, Barisal, au Bangladesh, et Lagos, au Nigéria), le rejet d'eaux usées non traitées (par exemple, Tunis, en Tunisie, et Naplouse, en Palestine), les climats particulièrement arides (Madrid, en Espagne), mais également la proximité de sites recevant les rejets des camions hydrocureurs, ou encore de décharges de déchets (par exemple, Nairobi, au Kenya, et Accra, au Ghana).