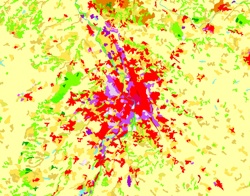

© CLC

Cette base de donnée présente la particularité d'être réalisée à partir de photos satellites, découpées humainement en zones de couverture homogènes de 25 ha minimum. Chaque zone est ensuite colorée en fonction des activités présentes : rouge pour les territoires artificialisés, jaune pour les zones agricoles, vert pour les forêts et milieux semi-naturels, bleu foncé pour les zones humides et bleu clair pour les eaux de surface. Ces cinq grandes catégories se subdivisent ensuite en sous-catégories plus précises : zones urbanisées, zones industrielles, espaces verts, mines…

Les milieux naturels continuent de régresser

Ces travaux aboutissent au final à des cartes riches en couleur réalisées avec la même méthodologie pour tous les pays européens. Pour la France, cette nouvelle version révèle une couverture majoritaire de terres agricoles (60%) et de forêt ou autres espaces semi-naturels (34%). Les sols artificialisés occupent quant à eux un peu plus de 5 % du territoire alors que les zones humides et les surfaces en eau sont peu représentées (respectivement 0,3 % et 0,7 %).

Les forêts et les espaces semi-naturels occupent majoritairement les zones montagneuses et la région des Landes. Ailleurs, les zones agricoles dominent. Des régions comme le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie mais aussi la Bretagne et les Pays de la Loire apparaissent à la fois très agricoles et artificialisées, peu de surfaces étant disponibles pour les forêts et les autres milieux naturels.

Comparées aux données de 2000 obtenues par la même méthode, les évolutions peuvent sembler minimes car seul 0,7% du territoire a changé d'occupation. Toutefois, ces changements se font majoritairement au profit des surfaces artificialisées et aux dépens des terres arables et des prairies. La progression de l'artificialisation a lieu principalement aux alentours des grandes villes et le long des réseaux de transport et des vallées. Résultat, les espaces naturels se retrouvent de plus en plus cloisonnés. Les prairies ont régressé dans toutes les régions depuis 1990 mais cette régression semble ralentir : - 37 km2/an entre 2000 et 2006 contre - 71 km2/an entre 1990 et 2000.

La carte 2006 met également en évidence une augmentation des surfaces en eau ce qui traduit également une artificialisation des milieux aquatiques par création ou extension de plans d'eau, aux dépens en majorité de terres arables et de prairies. Ces évolutions participent là aussi au cloisonnement des milieux.

Une bonne base pour déployer les mesures du Grenelle ?

Cette base de donnée est destinée à la définition des politiques publiques globales, a expliqué Michèle Pappalardo, Commissaire Général au Développement Durable lors de la présentation des résultats. Ces informations ont d'ailleurs été fournies au comité de travail sur les trames vertes et bleues qui peuvent ainsi se rendre compte des zones d'espaces naturels récemment perdues et donc potentiellement « récupérables », a-t-elle ajouté.

La lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles est en effet un des objectifs du projet de loi Grenelle 1. À travers la loi, les collectivités territoriales sont invitées à fixer des objectifs chiffrés en la matière. Mais il faudra avant tout définir des indicateurs de consommation d'espace. La base de donnée CORINE Land Cover est une première approche. Il est d'ailleurs prévu de la décliner prochainement à une résolution plus précise (1 ha). Une extension aux DOM-TOM est également envisagée.