C'est un outil inédit et bienvenu qui vient d'être mis en ligne sous la responsabilité du gouvernement sur la Plateforme d'observation et de lutte contre la déforestation importée (1) . Développé dans le cadre de la Stratégie nationale sur la déforestation importée lancée en 2018 (SNDI), il a été conçu à la suite des travaux de l'association Canopée par un groupe d'acteurs associant ONG, grande distribution, industrie agroalimentaire ou encore les entreprises d'import-export. Tous interviennent dans la chaîne d'approvisionnement en matières premières critiques, comme le soja, l'huile de palme, le bois ou encore le cacao et le bœuf. Tous ont besoin de mieux connaître le risque de déforestation lié à leurs achats.

C'est ce que permet ce nouveau tableau de bord : analyser le niveau de risques des flux d'importation tout au long de la chaîne, de la localité de la culture jusqu'aux ports français, en passant par les industriels et les ports étrangers. « Trois ans après l'adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, nous montrons aujourd'hui des résultats concrets, commente Bérangère Abba, secrétaire d'État à la Biodiversité. L'implication des ONG et des instituts de recherche a permis de mettre en place des outils innovants dont les entreprises et les pouvoirs publics doivent s'emparer pour s'engager dans des démarches d'achats et d'importation zéro déforestation ».

Un premier outil pour le soja au Brésil

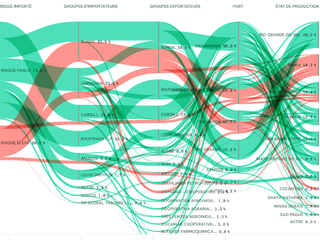

Ce nouvel outil présente donc une évaluation du risque de déforestation et de conversion des écosystèmes. Il a été développé pour l'instant pour le soja brésilien, la matière première la plus critique pour la France. En effet, les volumes d'importations françaises de soja sont de l'ordre de 3 millions de tonnes de tourteaux et 750 000 tonnes de graines, et très peu de soja transformé. Plus de 60 % de ces importations viennent du Brésil et servent à nourrir le bétail ou comme biocarburants. Autre particularité de la filière soja : elle se trouve entre les mains de seulement quelques importateurs et négociants (Bunge, Louis-Dreyfus Company, Cofco, Solteam, Cargill, ADM et Amaggi) : de quoi faciliter le recueil des données.

C'est ce à quoi s'emploie l'initiative Trace depuis 2015, en cartographiant, grâce aux données douanières et aux observations satellitaires, les flux, les volumes, les ports d'origine jusqu'à la municipalité où le soja a été cultivé. Ce sont donc les données de Trace qui constituent la base de l'outil et qui révèle aujourd'hui que le niveau de risque varie d'un importateur à l'autre en fonction de ses relations avec chaque zone de production. Pour l'année 2018, sur les 443 000 tonnes importées par Bunge, premier importateur en volume en France, 49,2 % des flux présentent un risque élevé de déforestation. Ce qui ne signifie pas une responsabilité directe avérée dans la déforestation, mais une invitation à la vigilance : « Les traders vont pouvoir identifier dans quelle région leur approvisionnement sont à risque. Et dans cette filière avec peu d'acteurs, on peut couvrir une grande part des volumes. Cela permet d'avoir un impact global significatif », explique Klervi Le Guenic, chargée de campagnes chez Canopée.

Des données disparates mais désormais reconnues

Faire bouger la chaîne d'approvisionnement

La grande distribution va également pouvoir s'emparer de l'outil, notamment les signataires du Manifeste « Pour une mobilisation des acteurs français pour lutter contre la déforestation importée liée au soja » lancé en 2020. Ils sont des dizaines à s'être engagés, distributeurs et industriels, mais aucun importateur ne l'a fait pour le moment. L'outil leur sera bien utile, selon Agathe Grossmith, responsable RSE du groupe Carrefour : « Carrefour se félicite que les pouvoirs publics se saisissent du sujet et lancent cet outil. Nous allons travailler collectivement avec nos fournisseurs pour évaluer ce qui est importé et pour orienter progressivement l'ensemble des acteurs vers des fournisseurs moins risqués. Cet outil va donc permettre de challenger les importateurs comme les producteurs. C'est à la fois unique, un pari, et avant-gardiste.»

Ce tableau de bord vient surtout combler un manque : « C'est une brique nouvelle que nous n'avions pas jusqu'à maintenant et qui faisait défaut. Nous avons commencé à travailler sur le bois dur et l'huile de palme par l'intermédiaire de la certification. D'un côté, la certification est pertinente car elle apporte des garanties mais d'un autre côté, elle ne couvre pas l'ensemble de la production mondiale. Elle laisse donc perdurer deux flux car il y a aura toujours une partie du marché qui n'y a pas recours ». Carrefour a déjà prévu d'insérer dans ses contrats d'approvisionnement des clauses d'utilisation de ce mécanisme d'analyse de risque pour que tous les maillons de la chaîne l'utilise. Cela devrait aider l'entreprise à atteindre son objectif pour 2025, à savoir 100 % de son soja certifié ou à risque zéro de déforestation. L'entreprise entend également faire connaître cet outil à l'international dans le cadre des travaux qu'elle mène que sein de la Forest Positive Coalition Action, notamment sur la définition de standards de marché. « Grâce à la SNDI, nous avons en France une dynamique unique très regardée par les autres pays », observe Agathe Grossmith.

Un outil déclinable à toutes les matières premières

L'outil devrait donc se faire connaître rapidement et peut-être « faire des petits » en Europe, surtout depuis que la Commission européenne a présenté une stratégie de lutte contre la déforestation importée. En France, il s'agit maintenant d'y intégrer d'autres acteurs : « On est très content de cette collaboration, mais il manque encore quelques acteurs, comme ceux de l'alimentation hors domicile qui sont concernés par l'importation de volaille, les fabricants d'aliments pour animaux, les entreprises de la viande, et pourquoi pas ceux qui financent toute la filière », liste Klervi Le Guenic.

L'outil va également être étendu à d'autres pays de la filière soja, comme le Paraguay et l'Argentine, puis à d'autres matières premières, comme l'huile de palme, même si les tonnages en jeu sont plus modestes (6 000 tonnes importées en France par an). Et pourquoi pas le cacao ? La France a lancé récemment une Initiative pour un cacao durable. Les signataires s'engagent notamment à mettre fin, au plus tard d'ici à 2025, aux approvisionnements de l'industrie française en cacao issus de zones déforestées après le 1er janvier 2020. « Le tableau de bord reflète une avancée méthodologique avec la filière soja en définissant un niveau de risque. Ça ne parait rien, mais je pense que c'est une avancée majeure car cette façon de définir le risque peut être appliquée à toute autre filière », confirme Thomas Sembres.