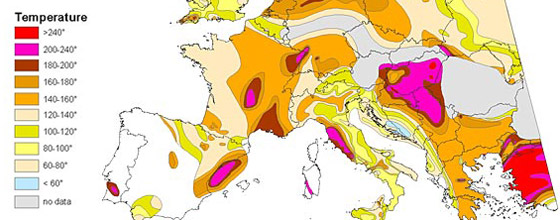

© Atlas of Europe, Hermann Haak (Hurtog, Cermak, Zui)

La plus grande partie de la chaleur interne de la Terre (87 %), est produite par la radioactivité naturelle des roches par désintégration de l'uranium, du thorium et du potassium. Plus la profondeur est grande, plus la chaleur est élevée, augmentant en moyenne de 3°C tous les 100 mètres. Si la géothermie de surface est très utilisée pour produire de la chaleur, beaucoup d'espoir repose aujourd'hui sur les ressources profondes pour y produire de l'électricité.

Jusqu'à aujourd'hui, cette technique n'a été développée à l'échelle industrielle que dans des zones géologiques à forte perméabilité naturelle, où la ressource est facilement mobilisable (systèmes volcaniques fracturés par exemple). Les Philippines produisent 25 % de leur électricité par géothermie. Le site géothermique de Larderello, en Italie, atteint une production de 800MW, couvrant 30 % des besoins électriques de la Toscane. Le Kenya prévoit en 2017 une contribution de 25 % de la géothermie dans son bilan énergétique. L'intérêt de cette ressource réside dans sa régularité qui la destine à une production d'électricité en base. Cependant, elle ne satisfait aujourd'hui que 0,4 % des besoins en énergie électrique mondiaux…

Une nouvelle technologie, EGS pour systèmes de géothermie stimulée, est expérimentée pour pouvoir exploiter le potentiel des zones profondes des plateformes continentales stables, où les roches ne sont pas suffisamment perméables. Ce potentiel est abondant. En Europe, il est estimé à 100.000 km2. En France, la plaine d'Alsace, la plaine de la Limagne (Massif central) et le couloir rhodanien constituent des zones exploitables. Mais avant, il faut valider la technologie. Le projet pilote de Soultz-sous-Forêts (Alsace) retient l'attention du monde entier.

Géothermie profonde, un défi technologique

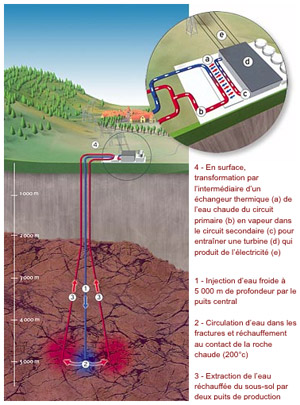

Si la géothermie haute énergie (exemple de Bouillante en Guadeloupe) repose sur l'exploitation de l'eau chaude souterraine, la géothermie profonde utilise la chaleur emmagasinée dans des formations rocheuses peu perméables qui, en l'absence d'eau, est difficile à capter. Il s'agit alors de créer artificiellement des réservoirs géothermiques en profondeur. La technique ? Fragmenter en profondeur des roches chaudes par injection d'eau sous pression et créer un échangeur thermique profond via le forage de plusieurs puits. Une boucle est alors établie et l'eau, réchauffée au contact des roches chaudes, cède son énergie à une unité de surface produisant de l'électricité, via une turbine.

L'eau injectée à 5.000 m de profondeur ressort en surface à 200°C à un débit de 100 litres/s. Sur ce site, les premiers kilowatts ont été produits en 2008. Si ces travaux ont permis de valider le concept, de nombreux paramètres restent à préciser.

L'expérience a d'ores et déjà permis de modifier les pratiques lors de la création du réservoir souterrain : ''pour limiter le risque sismique, la stimulation lourde avec de l'eau très haute pression a été remplacée par une stimulation hydrochimique (eau et adjuvants)'', explique Philippe Laplaige, ingénieur au département Énergies renouvelables de l'ADEME. Le forage des trois puits de Soultz a en effet provoqué de petits séismes. Des phénomènes moins ''intenses'' qu'à Bâle (Suisse) où un projet a été arrêté à la suite de plusieurs mouvements (jusqu'à 3,4 sur l'échelle de Richter), les risques étant trop grands.

Mais d'autres questions restent à éclairer :''nous devons désormais analyser le comportement du réservoir à long terme. La réinjection de fluide froid dans le réservoir peut-elle perturber le milieu ? Peut-il y avoir des phénomènes de dissolution des minéraux ?Peut-on maintenir les températures sur le moyen terme ?''.

Le développement industriel de cette technologie n'est donc pas prévu avant 2020-2030.