L'impact de l'anthropocène sur le « système Terre » doit être pensé sur le plan biophysique mais aussi sur le plan humain. C'est le postulat d'une nouvelle étude, qui propose une reformulation des limites planétaires. Sept sur huit sont déjà dépassées.

« Nous ne pouvons pas avoir une planète saine sur le plan biophysique sans justice sociale », affirme Joyeeta Gupta, chercheuse à l'université d'Amsterdam et coprésidente de la Commission de la Terre, un consortium scientifique international constitué en 2019 et notamment soutenu par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Dans cette optique, les experts de ce consortium ont souhaité repenser les limites planétaires pour y introduire une dimension humaine. Leur nouveau modèle, basé sur huit limites du « système Terre » (« Earth System Boundaries », ou ESB), fait l'objet d'une étude (1) publiée le 31 mai dans la revue Nature.

Considérer les dégâts que l'humanité se fait à elle-même

Introduit en 2009 par le chercheur suédois Johan Rockström, aujourd'hui coprésident du consortium, le précédent modèle (le « Planetary Boundaries Framework », ou PBF) associait à neuf critères biophysiques des seuils au-delà desquels la « sauvegarde d'un écosystème suffisamment sûr pour permettre à l'être humain d'y vivre durablement » n'est plus garantie. Une dixième limite, correspondant à l'épuisement de l'eau verte (contenue dans la végétation et le sol, en opposition à l'eau bleue des rivières, nappes et océans) et déjà transgressée, avait été ajoutée en 2022. Jusqu'à présent, cinq autres limites avaient été franchies : la quantité de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère, l'intégrité de la biodiversité, les quantités d'azote (N) et de phosphore (P) dans l'environnement, l'occupation des sols et le nombre de nouvelles entités physico-chimiques (PFAS, métaux lourds, composés radioactifs) introduites dans l'environnement.

“ Considérer des notions sociopolitiques, comme la justice climatique, va nous permettre de mieux comprendre ce dont les humains ont vraiment besoin pour vivre sainement sur notre planète ” Experts de la Commission de la Terre« Le PBF n'identifie que des seuils de "sûreté" sur le plan biophysique et ne prend absolument pas en compte les conséquences des activités humaines sur la société elle-même (l'accès aux ressources, les dommages causés par des catastrophes naturelles, l'évolution de la mortalité, etc.), soulignent les chercheurs. Considérer des notions sociopolitiques, comme la justice climatique, et les transposer sous forme de marqueurs biophysiques mesurables va nous permettre de mieux comprendre ce dont les humains ont vraiment besoin pour vivre sainement sur notre planète. » L'ESB formulé par les scientifiques de la Commission de la Terre propose ainsi d'étudier huit limites, plus ou moins extraites du précédent modèle mais accompagnées de nouvelles nuances (notamment dans la surveillance de paramètres globaux comme locaux) : le réchauffement climatique, la préservation des écosystèmes naturels, la conservation d'écosystèmes locaux, la consommation des stocks d'eau souterrains et d'eau douce de surface, la concentration d'azote et de phosphore dans l'environnement ainsi que l'épaisseur optique de l'atmosphère qui, causée par la pollution de l'air, influe sur l'effet de serre.

Pour une justice planétaire et sociale

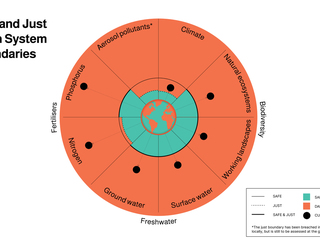

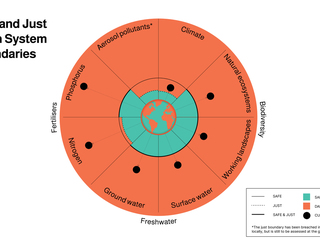

Schéma des huit limites planétaires du modèle ESB et état actuel de leurs conditions respectives en fonction des seuils de sûreté et de justice.© Rockström et al., Nature, 2023.

La principale subtilité réside donc dans la distinction en deux types de seuils. Le moins strict, dit de « sûreté », correspond à la limite de ce qui peut être jugé « suffisamment stable et résilient pour assurer la durabilité du "système Terre" » sur le plan biophysique. Plus strict, le seuil de « justice » constitue les conditions minimales pour assurer un impact négligeable sur la santé humaine, au niveau individuelle (mortalité et maladies chroniques) mais aussi collective (famine, sécheresse, migration forcée, accès aux ressources, etc.). Pour le père des limites planétaires, Johan Rockström, ce nouveau modèle a pour vocation d'être « intégré aux objectifs fondés sur la science [ou « science-based targets », SBT ; NDLR] sur lesquels s'appuient les entreprises, les villes et les États pour lutter contre les crises systémiques planétaires ».

Ces seuils parfois se superposent : par exemple, en termes de disponibilité en eau potable ou de préservation de la biosphère. Pour d'autres, comme le réchauffement climatique, l'ESB distingue deux seuils : le premier, « juste », fixé à une augmentation de la température mondiale à + 1 °C (par rapport aux moyennes préindustrielles) et censé « éviter une forte probabilité de dommages humains » ; et le second, « sûr », à + 1,5 °C pour « éviter une forte probabilité d'atteindre des points de basculement climatique ». Résultat ? Avec un réchauffement actuel estimé à + 1,2 °C, le premier a déjà été franchi, mais pas le second. Malheureusement, dans le même temps, six autres limites ont été complètement dépassées : l'intégrité fonctionnelle des écosystèmes locaux, la préservation des écosystèmes naturels, la consommation d'eau de surface et d'eau souterraine ainsi que la quantité d'azote et de phosphore.

Article publié le 01 juin 2023