Non seulement le méthane (CH4) est plus problématique pour le climat que n'importe quel autre gaz à effet de serre, mais l'activité humaine en émet également plus qu'on ne le pensait, selon un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Dans son « Global Methane Tracker 2022 (1) », cette dernière affirme que les émissions planétaires de CH4 issues du secteur de l'énergie sont supérieures de 70 % à celles rapportées officiellement par les différents pays du monde. Cette différence statistique s'appuie sur de nouvelles mesures satellitaires, lesquelles ont recensé de nombreuses fuites non-communiquées.

« Grâce à la disponibilité de nouvelles données, il devient d'autant plus clair qu'à peu près tous les inventaires nationaux sous-estiment les volumes d'émission de méthane rapportés, énonce l'AIE. Les émissions recensées sur des sites d'extraction [de gaz] ou des infrastructures spécifiques sont systématiquement plus basses que celles observées par le monitoring systématique actuel. » L'agence souligne que les données officielles, collectées notamment dans le respect de la Convention-cadre des Nations unies pour les changements climatiques (Ccnucc), présentent « rarement des mesures directes ».

La traque aux fuites de méthane

Pendant deux ans, des chercheurs du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement CNRS-CEA se sont associés aux experts de la société Kayrros, pour passer au peigne fin des milliers d'images prises par le satellite Sentinel-5P de l'Agence spatiale européenne (Esa). Ensemble, ils ont cartographié 1 800 panaches de méthane, contribuant à hauteur de 8 à 12 % aux émissions mondiales du secteur pétro-gazier (soit 8 millions de tonnes par an, ou MtCH4/an). Leur analyse a été publiée dans la revue Science (2) , le 3 février dernier.

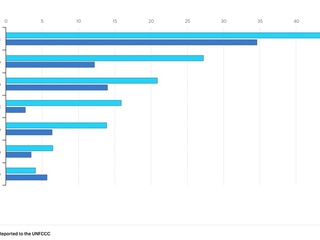

Les fuites les plus importantes, qualifiées « d'événements ultra-émetteurs », émettent plus de 25 tonnes de CH4 par heure, entre 50 et 150 fois par mois en moyenne. Selon les scientifiques français, si elles peuvent être accidentelles, ces fuites constituent, le plus souvent, des rejets non déclarés par les exploitants lors d'opérations de maintenance. La majorité de ces événements ultra-émetteurs ont été détectés dans 15 pays, dont les États-Unis (en particulier au Texas), la Russie, l'Iran, l'Algérie, le Kazakhstan et le Turkménistan (comprenant un tiers de ces événements, à lui seul). En 2021, selon l'AIE, ces fuites ont représenté 6 % des émissions totales de méthane de l'activité pétro-gazière de ces pays, soit environ 3,5 MtCH4.

Cela étant dit, les mesures sont elles-mêmes limitées. Les satellites sont incapables de détecter des panaches de gaz dans les hautes latitudes, ce qui restreint par exemple leur détection en Russie et au Canada, ou au travers des nuages couvrant notamment des pays de l'équateur. « Si tout le méthane ainsi rejeté en 2021 avait été capturé et vendu, le marché international du gaz aurait bénéficié d'un lot supplémentaire de 180 milliards de mètres cube de gaz naturel – soit l'équivalent de la totalité du gaz utilisé dans le secteur de l'énergie en Europe », estime néanmoins l'AIE.

Des émissions en augmentation

Le bilan de l'année 2021 comprend également, pour la première fois (3) , le compte des émissions nationales issues des mines de charbon et de la filière bioénergie. Des 135 MtCH4 émis en 2021, 42 Mt proviendraient de l'exploitation de mines de charbon, soit plus que l'activité pétrolière (41 Mt) ou l'extraction et le transport du gaz naturel (39 Mt). Selon l'AIE, le méthane émis par les mines de charbon chinoises équivaut à la totalité des émissions de dioxyde de carbone (CO2) issues du transport maritime international. Par ailleurs, concernant la filière bioénergie, la combustion incomplète du bois ou d'autres types de biomasse solide serait responsable de l'émission de 9 MtCH4 en 2021.

Comment réduire ?

« Si tous les pays du monde mettaient en œuvre des mesures efficaces, qui ont déjà fait leur preuve dans divers scénarios, cela réduirait de moitié les émissions actuelles de méthane issues de l'activité pétro-gazière », avance l'AIE. Ces mesures comprennent l'interdiction du torchage (en dehors des cas d'urgence) ainsi que l'instauration de dispositifs de détection des fuites, afin de les combler avant qu'elles ne deviennent « ultra-émettrices » et de remplacer l'équipement défectueux. L'AIE encourage également les entreprises à adopter une approche « zéro-tolérance », plutôt que des objectifs de réduction.

La mise en place de telles mesures parviendrait à réduire de 75 % la quantité de méthane émis, au niveau mondial, par le secteur de l'énergie. Et au directeur de l'AIE, Fatih Birol, de conclure : « Aujourd'hui, aux prix croissants du gaz naturel, presque toutes les émissions issues des opérations pétro-gazières pourraient être évitées sans le moindre coût net. »