Ils sont omniprésents dans les usages de la vie courante (1) , tous les secteurs industriels en utilisent. L'alimentation, les cosmétiques, les produits de construction, les textiles, les médicaments… En 2012, 500.000 tonnes de nanomatériaux ont été produites, importées et distribuées en France, selon les résultats de la déclaration annuelle 2013, devenue obligatoire à l'échelle nationale. Deux cent quarante catégories de substances différentes sont ainsi utilisées.

"Les caractéristiques de danger sont très diverses et des difficultés existent pour appréhender l'exposition de l'homme et de l'environnement. Cependant, devant la toxicité de certains nanomatériaux sur des organismes vivants, il apparaît nécessaire de mettre en place à l'échelle européenne les outils pour encadrer leur utilisation", estime Marc Mortureux, directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), lors de la présentation d'un avis sur l'évaluation des risques liés à ces substances (2) , le 15 mai. Il faut "limiter la mise sur le marché de produits susceptibles de libérer des nanos toxiques pour l'environnement et pour l'homme", estime Dominique Gombert, directeur de l'évaluation des risques.

Certains nanos pourraient être encadrés dès à présent

L'étude de l'Anses, réalisée un an et demi après la mise en place d'un groupe permanent d'experts sur le sujet, fait le point sur les connaissances actuelles sur les enjeux sanitaires et environnementaux. Seulement 8% des études scientifiques sur les nanos se pencheraient sur l'évaluation des risques. De nombreuses incertitudes demeurent donc, malgré "une progression réelle de la connaissance".

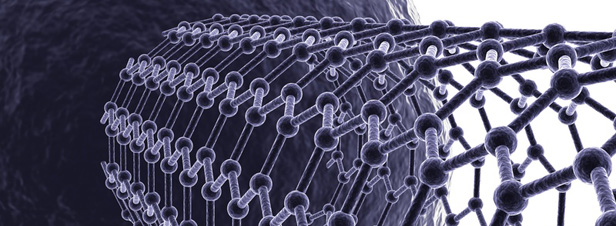

Sur certaines catégories de substances néanmoins, comme les nanotubes de carbone, l'argent, le dioxyde de titane, le dioxyde de silice, l'oxyde de zinc, l'oxyde de cérium, l'oxyde d'aluminium et l'or, l'Anses estime que les données toxicologiques sont suffisantes pour mettre en place un encadrement par des réglementations européennes Reach et CLP.

Cela permettrait de "renforcer la traçabilité des nanomatériaux destinés à être intégrés dans les produits de consommation, depuis leur production jusqu'à leur distribution", indique l'avis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si la déclaration obligatoire fait mention des usages, il est impossible de savoir quels produits comportent réellement des nanos, mis à part pour les cosmétiques où une obligation d'affichage a été mise en place. Une meilleure traçabilité permettrait de caractériser les expositions des populations et de cibler les évaluations de risque à mener en priorité. Aujourd'hui, on sait très peu de choses sur l'exposition chronique aux nanomatériaux.

Ces deux réglementations peuvent également aboutir à des restrictions d'usages, à des interdictions et à des précautions d'usages. Seuls quelques nanos, aux plus forts tonnages, font aujourd'hui l'objet d'évaluations dans le cadre de Reach : le nano-argent (3) , le silice et le dioxyde de titane (4) . Pour élargir le spectre des nanos couverts dès à présent par Reach, il serait nécessaire d'abaisser les seuils de déclenchement pour l'enregistrement, qui portent aujourd'hui sur des quantités produites élevées, estime l'Anses, qui a remis un avis en avril sur ce sujet (5) .

Evaluer au cas par cas et par catégorie de substances

Les études scientifiques ont révélé certains effets sur les organismes vivants imputables à des nanomatériaux. Ils seraient persistants dans les organismes vivants et provoqueraient pour certains des retards de croissance, des anomalies de développement et de reproduction chez des espèces modèles des comportements environnementaux. Leur petite taille leur permet de passer les barrières physiologiques. Or, certains sont génotoxiques, cancérogènes…

Mais selon les types de nanomatériaux, leur forme nanométrique, leurs usages, leurs cycles de vie, leurs comportements toxiques et écotoxiques évoluent, ce qui complexifie l'évaluation des risques (6) . "L'analyse au cas par cas de chaque nanomatériau apparaît difficile à appliquer, eu égard à leur nombre considérable", soulignent les experts. Il faudrait une cinquantaine d'années pour réaliser des études de toxicologie et d'écotoxicologie au cas par cas, par substance et par usage. "S'il est envisageable, et même souhaitable, de constituer des catégories de nanomatériaux, leur pertinence au regard des données actuellement disponibles pour l'évaluation des risques fait encore débat", analysent les experts. Ils recommandent de poursuivre en parallèle ces deux approches (au cas par cas et par famille de nanos), en priorisant les substances, et soulignent également l'intérêt des approches "safer by design/by process (7) ", qui consistent à limiter, en amont, les risques représentés par ces substances (en modifiant la taille, la structure ou la surface des nanos).

Enfin, l'Anses recommande de s'appuyer sur les méthodologies utilisées pour les substances de taille nanométrique naturelles ou produites non intentionnellement (particules fines dans l'air…), plus avancées que les recherches sur les nanomatériaux.