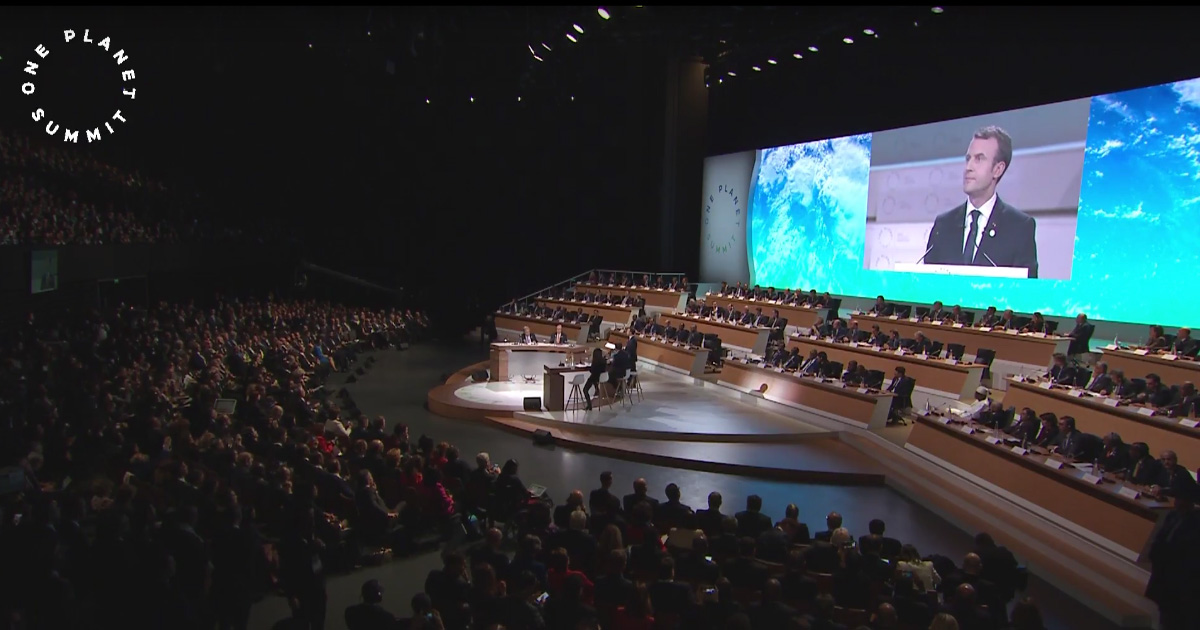

De nombreuses initiatives en faveur du climat ont été annoncées ce mardi 12 décembre 2017 à l'occasion du One Planet Summit organisé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Ces engagements internationaux et français, annoncés devant une cinquantaine de chefs d'Etat, sont censés démontrer la mobilisation des acteurs publics et privés dans la lutte contre le dérèglement climatique et ses impacts. Parmi ces engagements, de nombreuses initiatives ont concerné l'adaptation aux impacts des changements climatiques.

La Banque mondiale marque les esprits

La réduction des émissions de gaz à effet de serre n'a bien sûr pas été oubliée. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a insisté sur le fait que continuer à financer les énergies fossiles, revient à "investir dans notre perte".

L'annonce phare a été sans conteste celle du président de la Banque mondiale qui a expliqué que son institution arrêtera de financer l'exploitation du pétrole et du gaz après 2019. La déclaration de Jim Yong Kim a été accueillie sous un tonnerre d'applaudissements. Cette annonce "marque le début de la fin de l'exploitation des énergies fossiles", estime Pascal Canfin.

Accélération des annonces

Les annonces de financement en faveur de la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation aux impacts constituent le cœur des engagements pris lors du sommet. En l'occurence, il a beaucoup été question d'adaptation lors des tables rondes de restitution et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est montré confiant sur les financements disponibles dans les années à venir. Le Fonds vert pour le climat, qui centralisera à partir de 2020 les 100 milliards de dollars de financement annuel promis par les pays industriels, constituera une source de financement opérationnelle pour l'adaptation des pays les plus vulnérables, en particulier les Etats insulaires et les pays les moins avancés, a-t-il expliqué. "On constate une accélération des annonces sur l'adaptation", résume en marge de la plénière du sommet Laurence Tubiana, directrice de l'European Climate Foundation.

L'annonce de la création d'un nouveau programme pour la résilience des villes et des infrastructures financé par la Banque mondiale et acteurs privés a retenu l'attention. Ce nouveau programme porté par l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, ambitionne de débuter en collaborant avec 30 villes, avant de travailler avec 500 villes d'ici la prochaine décennie. De même, l'annonce du lancement d'une coalition de philanthropes, principalement américains, a attiré l'attention. La fondation Bill Gates va notamment accroître de 300 millions de dollars ses financements pour l'adaptation de l'agriculture des pays les plus vulnérables, en particulier en Afrique. Ce montant sera porté à 650 millions de dollars avec l'aide d'autres philanthropes américains, qui tentent ainsi de compenser partiellement le retrait de l'Administration Trump. Côté français, l'Agence française de développement (AFD) a annoncé la concrétisation d'Adapt'Action, un dispositif doté de 30 millions d'euros lancé en mai dernier. La signature d'un accord avec la République de Maurice, l'Union des Comores, le Niger et la Tunisie doit permettre de faire émerger des programmes structurants.

Trouver un modèle pour attirer les fonds privés

Toutefois, ces annonces restent encore très largement insuffisantes, tant les besoins sont importants. "On est très loin du compte", constate Pascal Canfin. L'ancien ministre délégué au développement, aujourd'hui directeur général du WWF, explique que ce retard est essentiellement lié à la faiblesse de financements privés en provenance des pays industrialisés. "Aucun modèle économique ne permet de financer massivement l'adaptation, seul l'argent public le peut", résume-t-il. L'Initiative africaine d'adaptation illustre cette absence de moyens. Elle a besoin de 11 milliards de dollars d'ici 2020, selon la Banque africaine de développement. Mais les financements actuels ne sont que de 500 millions de dollars par an en moyenne. En conséquence, elle fait face a des difficultés très concrètes : l'Initiative cherche encore 5 millions de dollars d'ici 2020 pour la construction de barrages hydroélectriques, de digues et de canaux. A l'occasion du One Planet Summit, le Gabon annonce apporter 500.000 dollars à l'Initiative, appelant d'autres acteurs à le suivre.

Dans le même esprit, le Land Degradation Neutrality Fund (LDNF), porté par la convention des Nations unies de lutte contre la désertification en partenariat avec Mirova, un gestionnaire d'actif, et des acteurs privés, est porté en exemple. Mais cette initiative n'est dotée pour l'instant que de 130 millions de dollars. Elle ambitionne d'attirer plusieurs milliards d'obligations vertes. Il faudrait 3,6 milliards de dollars par an pour restaurer les terres dégradées à l'échelle mondiale et aider au maintien des ressources agricoles et au stockage du carbone, estiment les gestionnaires du fonds.

Rachida Boughriet, Philippe Collet et Agnès Sinaï