A la lumière de l'amplitude et de la vitesse des changements passés, comment qualifier les changements climatiques en cours ? Depuis une cinquantaine d'années, des progrès considérables ont permis de quantifier la variabilité climatique jusqu'à des temps préhistoriques, grâce aux empreintes laissées par le climat dans les « archives naturelles ». Cette archéologie du climat permet de décortiquer le fonctionnement du « système Terre » et identifie des couplages étroits entre climat, cycle du carbone et cryosphère. Combinée à la modélisation des climats passés, elle permet également de comprendre la réponse du climat à un ensemble de perturbations externes - modifications de l'orbite terrestre, activité solaire et volcanique, modifications de la composition atmosphérique - à différentes échelles de temps.

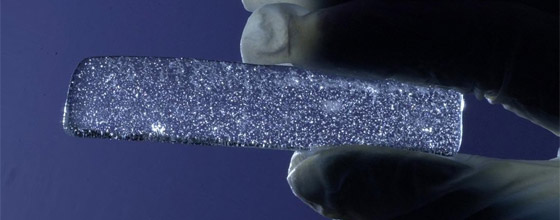

Contributrice à la rédaction du 4e rapport du GIEC (1) , Valérie Masson-Delmotte conduit depuis une quinzaine d'années des travaux de recherche sur les changements climatiques passés (2) au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE | CEA-CNRS-Université de Versailles-Quentin/Institut Pierre-Simon Laplace), à Gif-sur-Yvette. A partir de l'analyse des glaces polaires du Groenland et de l'Antarctique et des cernes des arbres, elle travaille sur l'évolution du climat à des échelles de temps allant des derniers siècles jusqu'aux glaciations. L'apport des climats passés sert aussi à tester le réalisme des modèles de climat et à étudier les instabilités abruptes des évolutions climatiques.

Quête du Graal

Et d'observer que le système climatique n'est pas linéaire : les calottes de glace se sont construites par couches successives, mais un petit changement d'ensoleillement a pu produire une réaction brutale. Exemple : lors de la dernière ère glaciaire, les carottes prélevées dans le Groenland montrent des augmentations de températures de 8 à 16°, d'une durée de quelques décennies à quelques siècles dans cette région du monde. La température moyenne a pu augmenter de 2° en 100 ans, au moment de la sortie de cette période glaciaire, déterminée par l'inclination orbitale de la Terre par rapport au soleil, mais aussi par deux rétroactions majeures (3) : la réponse du cycle du carbone aux variations climatiques, et la modification de l'albédo terrestre (la fraction du rayonnement solaire réfléchi par rapport au rayonnement incident) .

Vers un super interglaciaire : une situation sans analogue

Les glaces accumulées sur l'Antarctique Ouest sont plus anciennes que celles du Groenland. Elles ont 120.000 ans d'âge moyen et représentent 57 mètres de niveau des mers. « Comme il neige moins en Antarctique qu'au Groenland, il y a davantage de couches de glace, ce qui permet de remonter plus loin dans le passé », explique Valérie Masson-Delmotte. Prélevées dans des conditions extrêmes, les carottes du Dôme C de la station Epica retracent 800.000 ans d'archives. Ce défi baptisé Oldest Ice a permis aux scientifiques de déceler un système de bascule entre les deux hémisphères, qui s'avèrent être liés par des changements non synchrones. Les phases froides au nord coïncident avec de lents réchauffements en Antarctique (le plus rapide a été de +4°C en 1.000 ans), et les réchauffements abrupts du nord donnent lieu à de lents refroidissements au sud. « La cause de ces instabilités rapides est la bascule de transport de chaleur par les courants marins du Sud au Nord. La densité de l'eau de mer contrôle cette circulation thermohaline globale », commente Valérie Masson-Delmotte. « La variation de salinité est liée à des instabilités dans l'écoulement de l'eau de la surface des glaces qui interrompait littéralement ce grand tapis roulant océanique ».

La période chaude actuelle dure depuis 11.703 ans. Sait-on quand aura lieu la prochaine glaciation ? « On va vers un super interglaciaire », confirme Valérie Masson-Delmotte, en raison de faibles variations des paramètres orbitaux au cours des prochaines dizaines de millénaires. D'un point de vue chimique, la situation actuelle de l'atmosphère n'a pas d'analogue en regard du climat à l'échelle du dernier million d'années. Rapporté aux observations du climat passé, le réchauffement de 3°C (hypothèse médiane des modèles) qui se produira au cours du XXIème siècle est un changement abrupt, d'une amplitude comparable à une transition glaciaire-interglaciaire. Les derniers scénarios actualisés de la hausse du niveau des mers sont de l'ordre de + 1 mètre d'ici à 2100. L'édition 2010 de la stratégie française d'adaptation aux changements climatiques en a pris acte. Et les traces de l'époque industrielle se verront encore dans 1.000 ans. L'