"L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) considère que [l'impact dosimétrique maximal des rejets des effluents liquides des installations du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Fontenay-aux-Roses (Haut de Seine) sur les populations les plus exposées], évalué à un maximum de 0,12 millisievert (mSv) par an, est faible et ne devrait pas entraîner de risque sanitaire", a indiqué l'ASN, mardi 17 juin, rappelant que "la dose annuelle moyenne due à la radioactivité naturelle que reçoit un individu en France est de l'ordre de 2,4 mSv et la dose moyenne due aux examens médicaux est de 1,3 mSv". Ces résultats ne nécessitent pas la mise en place de mesure de suivi et de protection, conclut l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui a réalisé l'évaluation de l'impact sanitaire de cette pollution.

Cette évaluation a été réalisée dans le cadre d'un programme de recherche, engagé en 2008 et appelé Rhapsodis, visant à reconstruire l'historique des contaminations en particules radioactives dans la Seine. L'IRSN a analysé les radionucléides présents dans des sédiments du fleuve et a informé l'ASN en 2010 de la présence de concentrations anormales de plutonium dans des carottes de sédiments. Dans son avis rendu le 4 février (1) , l'IRSN évoque des "concentrations singulières en plutonium".

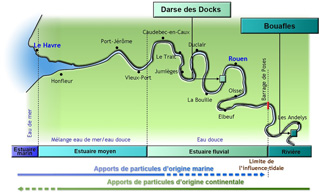

Ces anomalies ont été décelées dans des sédiments prélevés dans le bassin des docks de Rouen (Seine-Maritime) et dans le bras mort de la Seine à Bouafles (Eure), en amont de Rouen. "Les anomalies correspondent à des dépôts ayant eu lieu en 1961 et 1975", explique l'ASN. L'activité des sédiments du bassin des docks de Rouen est de l'ordre de 5 becquerels par kilogramme (Bq/kg) et l'activité des seconds échantillons d'environ 2 Bq/kg.

En 2011, l'ASN a demandé au CEA d'établir l'origine de la contamination et à l'IRSN d'évaluer son impact sanitaire.

"L'origine précise de l'anomalie de 1961 n'a (…) pas été identifiée", rapporte l'ASN. L'IRSN explique pour sa part qu'"il n'est pas exclu que [son] origine (…) soit en partie industrielle", l'autre partie ayant pour origine les retombées atmosphériques des essais d'armes nucléaires.

Quant à celle de 1975, "le CEA a confirmé que le marquage des sédiments de la Seine (…) était lié aux activités de recherche sur les procédés de retraitement et de séparation des transuraniensqu'il menait à cette époque sur le site de Fontenay-aux-Roses", explique l'ASN. En l'occurrence, elle est probablement liée à un incident datant du 30 janvier 1975, détaille l'IRSN. Des effluents contenant du plutonium 238 ont été mélangés par erreur à des effluents "douteux", c'est à dire susceptibles d'être rejetés après analyse. Le contenu d'une des cuves de stockage des effluents douteux a été effectivement rejeté aux égouts, sans connaissance des résultats d'analyses. Quelque 18 milliards de becquerels de plutonium 238 auraient ainsi été déversés.

"Depuis leur création, les installations du CEA de Fontenay-aux-Roses sont autorisées à rejeter des effluents liquides dans les réseaux d'eaux usées, sous certaines conditions", explique l'Autorité, précisant qu'ils "ont pu être rejetés directement en Seine ou être traités par la station d'épuration d'Achères avant leur rejet en Seine".

Les maraîchers d'Achères sont les plus exposés

Cette situation a conduit l'ASN à demander à l'IRSN une évaluation de l'impact radiologique de ces rejets, notamment parce que "les boues de la station d'épuration issues du traitement ont pu par ailleurs être épandues dans les champs voisins".

A l'issue de son expertise, l'IRSN a qualifié de "faible" l'impact dosimétrique maximal sur la population potentiellement exposée. "Il est évalué à 0,12 mSv sur une année", rapporte l'ASN, précisant que "ce calcul d'impact est fondé sur différents scénarios, prenant en compte plusieurs situations de transfert à l'homme : agriculteur qui travaille dans un champ où les boues de la station d'Achères sont épandues ou irrigué par les eaux de la Seine, résidents qui consomment des aliments provenant de ces champs ou de leur potager, etc".

Et l'IRSN de préciser que "l'essentiel de la dose reçue par [la population étudiée] (95%) est due à l'exposition interne par inhalation de plutonium mis en suspension lors des travaux dans les champs".