Dans le cadre de ses travaux dans le domaine de la surveillance environnementale, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) s'est intéressé aux substances chimiques pouvant avoir un impact sur la reproduction des poissons. Outre les perturbateurs endocriniens, qui comme leur nom l'indique perturbent le système hormonal et par conséquent la reproduction, d'autres molécules chimiques ont des modes d'actions différents.

C'est le cas des polluants génotoxiques qui altèrent la structure ou les fonctions de l'ADN des cellules. S'ils s'en prennent aux cellules somatiques, cela se traduit par l'apparition de cancers. Mais s'ils touchent les cellules en charge de la reproduction (cellules germinales), c'est tout le mécanisme de reproduction qui en pâtit, menaçant la survie de l'espèce. Or, un tiers des contaminants présents dans l'environnement présenterait un caractère génotoxique : hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), médicaments (notamment les anticancéreux), pesticides…

L'Ineris a donc voulu en savoir un peu plus sur les mécanismes d'action de ces molécules. "L'avantage de la génotoxicité est qu'elle présente un potentiel prédictif. Elle a d'ailleurs été intégrée aux bio-indicateurs de la directive européenne sur la stratégie marine transposée par la France fin 2012", explique Wilfried Sanchez.

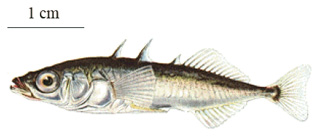

Le même protocole a été appliqué à l'organisme entier, le poisson (étude in vivo) et non plus aux cellules seules. Les résultats observés ex vivo ont été confirmés. Ces travaux ont également démontré que les anomalies susceptibles d'affecter la survie des embryons sont essentiellement transmises par le mâle.

Des résultats moins probants dans le milieu naturel

Les travaux de laboratoire ne peuvent être entièrement représentatifs de la réalité de terrain, étant donné la complexité des écosystèmes aquatiques existants. Ils nécessitent de changer de conditions expérimentales, en menant des études dans le cadre d'écosystèmes artificiels à plus grande échelle (mésocosmes), voire en conditions réelles (in situ).

L'Ineris a commencé à décliner son protocole in situ en prélevant des poissons dans différents milieux. Cette étude préliminaire menée sur quatre cours d'eau indique une tendance sans toutefois faire le lien entre endommagement de l'ADN et survie de la descendance. "Ce travail, qui vient renforcer les preuves obtenues chez d'autres espèces, nécessite d'être confirmé sur le terrain pour valider sa pertinence écologique", explique l'Ineris. L'institut a déjà prévu de poursuivre les travaux en utilisant non plus le MMS mais des polluants environnementaux génotoxiques. De même, l'utilisation de mésocosmes permettrait d'allier réalisme écologique et maîtrise de l'exposition.