Une étude de l'Agence de la Transition écologique (1) (Ademe) a traduit les effets de la pollution sonore en coûts diverses pour la société. Elle remet ainsi à jour les données que le Conseil national du bruit (CNB) avait publiées en 2016 (2) . À l'époque, la facture s'élevait déjà à 57 milliards d'euros mais aujourd'hui, avec l'amélioration des connaissances et la multiplication des études sur le sujet, elle grimpe en flèche pour atteindre la somme astronomique de 155,7 milliards d'euros. L'équivalent d'une fois et demi le montant du plan France relance. Un enjeu public fort, souvent sous-estimé. « L'acoustique est souvent délaissée, déplore René Gamba membre du Conseil national du bruit. Par exemple, chaque année 5 % du parc immobilier livré n'est pas aux normes acoustiques ». Heureusement, des solutions existent. Certaines d'entre elles présentent même une balance bénéfices/coûts avantageuse et peuvent être mutualisées pour faire face à plusieurs types de pollution.

En France, 25 millions de personnes sont touchées par les effets de la pollution sonore, et 9 millions sont surexposées (3) avec des effets chroniques sur la santé. L'étude relève par exemple que 630 000 cas de maladies cardio-vasculaires sont

Le trafic routier, principale source de nuisances

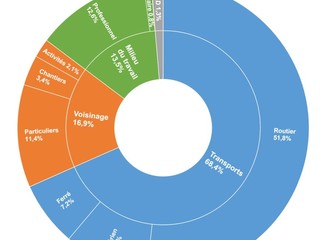

L'Ademe et ses partenaires ont identifié trois sources de bruit qui gênent les Français : les transports, le voisinage et le bruit au travail. Ce sont surtout les émergences de bruit comme le passage des voitures ou des avions qui sont en la cause. Sans surprise, le secteur des transports est la principale source de pollution sonore. Il compte à lui seul pour 106,4 milliards d'euros par an dans le calcul (68 %). Plus précisément, le transport routier représente 51,8 % des coûts, suivi par l'aérien (9,4 %) et les voies ferrées (7,2 %). Selon l'étude, 51,7 millions de Français sont exposés aux nuisances du trafic routier, dont 40,6 millions avec des niveaux sonores situés au-dessus de 55 dB (4) « qui excèdent donc la valeur de 53 dB recommandée par l'OMS ».

À rajouter à cela, le bruit du voisinage et la pollution sonore au travail qui se partagent le reste du gâteau avec respectivement 26,3 milliards d'euros par an (16,9 %) et 21 milliards d'euros par an (13,5 %). Qu'il s'agisse de chantiers, d'espaces d'activité comme les bars et les terrasses, ou bien de voisins expansifs, les bruits du voisinage sont vraiment mal vécus par les Français. Ils peuvent même entraîner des troubles anxio-depressifs en affectant grandement le repos. Au travail, les coûts sont liés au bruit des machines, aux interactions entre collègues, et/ou aux déplacements.

Ce qui se traduit par une baisse de productivité, une gêne et des maladies du travail. L'Ademe estime que 270 000 années de productivité ont été perdues à cause du bruit et que 154 000 accidents du travail lui sont directement liés.

Faire d'une pierre deux coups

Pour remédier à ce problème, les scientifiques et ingénieurs ont identifié plusieurs leviers. Agir sur les formes urbaines, végétaliser les villes et les bâtiments, réduire et réguler le trafic, mettre en place des mesures de réduction des émissions sur les chantiers ou encore travailler à l'isolation thermique et acoustique des bâtiments en sont quelques exemples. « Les passoires thermiques sont aussi très souvent des passoires sonores », explique René Gamba. « Le Plan de relance met le paquet sur l'isolation thermique mais il ne s'occupe pas de l'isolation sonore, c'est une lacune. Il est possible de coupler les deux », remarque Laurianne Rossi, députée LREM dans les Hauts-de-Seine et présidente du Conseil national du bruit. Les mesures les plus efficaces sont celles qui réduisent ou éliminent le bruit à la source. Mais parmi ces leviers, quatre ont retenu l'attention de l'Ademe pour leur balance bénéfices/coûts particulièrement avantageuse. L'étude les détaille dans quatres « fiches actions » où le bénéfice des mesures anti-bruit est ajouté à celui des mesures contre la pollution de l'air.

La première concerne la réduction de 10 km/h de la vitesse sur les voies rapides. L'Ademe à étudié les retours d'expérience de Lyon et Grenoble et à conclu qu'au total « des coûts sociaux de 290 M€ pour Lyon et 48 M€ pour Grenoble sont évités par la mise en place de la mesure. À ces bénéfices s'ajoutent un gain de 2 M€ par agglomération lié à la réduction des émissions de NOx, de COV, de PM et de SO2 ». Le bénéfice/coût calculé par les scientifiques est donc de 685. Le terme "bénéfice" désigne les bénéfices qui pourraient découler de la mesure en termes d'amélioration du bien-être de la population et de coûts évités pour la collectivité dans son ensemble et le terme "coûts" désigne les coûts nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.

D'autres mesures sont mises en avant comme les Zones à faibles émissions (ZFE) avec un ratio bénéfices/coûts annuel de 13, la mise en place de la charte « chantier propre » avec une balance annuelle de 3 et enfin la rénovation acoustique des bâtiments scolaires, avec un ratio annuel de 10. Autant de solutions qui gagneraient donc à être connues.

L'Ademe et ses partenaires sont d'ailleurs en train de préparer une déclinaison de cette étude par régions pour septembre 2021.