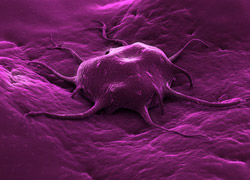

De ce fait, l'Afsset préfère ne pas prendre part à la bataille de chiffres et plaide plutôt pour appliquer, au-delà de la prévention, le principe de précaution. Il y a une incidence des cancers ces dernières années (depuis 1980, +35 % pour l'homme, +43 % pour la femme), notre rôle est de faire reculer ces chiffres. Nous avons très peu d'informations aujourd'hui sur les différentes interactions d'expositions et très peu de données à long terme. Nous devons donc accompagner la prévention de précaution. Aujourd'hui, la gestion des risques repose sur la notion de danger. Nous disons qu'il faut un changement de paradigme. La démarche réglementaire n'applique pas assez la précaution.

Risques avérés, risques débattus

Pour rédiger cet avis, l'Afsset s'est appuyée sur une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Neuf localisations tumorales ont été étudiées, celles dont l'incidence a le plus augmenté ces vingt dernières années : lymphomes malins non hodgkiniens (ganglions), cancers de la peau, du côlon, du poumon, du foie, du rein, de la thyroïde, et surtout de la prostate et du sein. L'étude visait à souligner le rôle avéré ou débattu d'agents physiques, chimiques ou biologiques, présents dans l'air, l'eau, les sols ou l'alimentation, dans le développement de ces cancers. Conclusion : la plupart des cancers ont une origine multifactorielle. Si certains agents présents dans l'environnement sont des cancérogènes avérés ou probables (amiante, radiations, métaux lourds…), pour d'autres, le caractère cancérogène est débattu (pesticides, pollution atmosphérique…).

Il ne faut pas attendre d'avoir la certitude qu'une substance est cancérogène pour agir. Dans certains cas, nous connaissons des substituts, il faut s'en servir, note Martin Guespereau.

Le dichlorométhane, par exemple, n'est pas encore classé cancérigène et est donc disséminé dans notre environnement (matières plastiques, parfums...) à raison de 11.000 tonnes par an. Faut-il attendre d'être sûr des effets de cette substance ou agit-on dès aujourd'hui ? questionne le directeur de l'agence.

Les recommandations de l'Afsset

L'agence recommande donc de diminuer les expositions aux agents cancérogènes avérés ou probables.

D'après cet avis, il faut renforcer les systèmes de surveillance sur les cancers en lien avec l'environnement, développer les études d'exposition… L'agence préconise un renforcement des études épidémiologiques, mais pas seulement. Il faut développer une approche socioéconomique : nous avons des choix collectifs à faire face à un certain nombre d'incertitudes. Les inégalités hommes – femmes, les inégalités sociales se traduisent souvent par une inégalité environnementale et sanitaire.

Les circonstances d'exposition et la multi-exposition doivent être également étudiées de près.

Pour l'agence, les actions de prévention, comme la substitution des agents, l'amélioration de la qualité des milieux… doivent être renforcées. La précaution doit s'appuyer sur le renversement de la preuve : la charge de la preuve d'innocuité des agents physiques et chimiques mis en cause doit incomber aux industriels et acteurs économiques.