Dans un rapport (1) sur les plastiques dans l'environnement, publié le 30 mars, l'Académie des sciences estime qu'« il serait vain de prétendre les supprimer » et propose plutôt d'« aller vers une économie circulaire ». Elle estime que la solution à la pollution plastique passe par des efforts individuels et collectifs pour réduire la pollution à la source, ainsi que le développement du recyclage et la conception de polymères plus facilement recyclables ou biodégradables. Elle défend aussi l'interdiction de certains usages du plastique qu'elle ne juge pas indispensable.

Difficile de trancher pour ou contre le plastique

Le constat dressé par l'Académie est aujourd'hui largement partagé. Les polymères, de par leur diversité et leurs propriétés, se sont imposés dans de très nombreux domaines. « Les plastiques sont devenus indispensables et leur production annuelle mondiale, passée de 1,5 million de tonnes en 1950 à plus de 350 millions de tonnes aujourd'hui, est toujours en croissance continue », résume-t-elle. Cette ascension vertigineuse « affecte dangereusement la planète car ils donnent naissance à des déchets variés potentiellement toxiques qui ont maintenant envahi la totalité de ses enveloppes superficielles, les surfaces continentales, les eaux douces, l'atmosphère et les océans ».

L'Académie estime qu'on ne peut pas trancher en faveur ou contre le remplacement d'emballages plastique par des produits de substitution (verre, aluminium, cartons, tissus). Des études montrent que cette stratégie « a pour effet d'accroître significativement la consommation d'énergie nécessaire à leur fabrication et les rejets de CO2 associés ». Toutefois, admet l'Académie, ces études sont à prendre avec des pincettes car elles « ne prennent pas en compte l'impact environnemental des déchets ».

Réduire la pollution par les plastiques

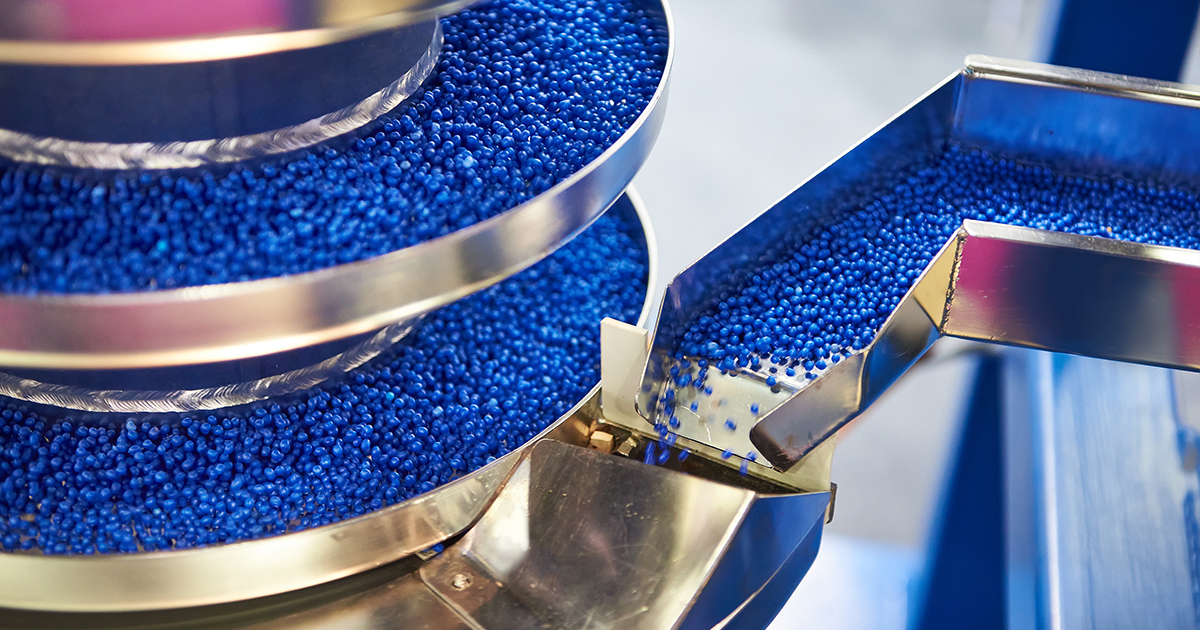

Le rapport suggère de réduire la « pollution par les plastiques », plutôt que l'utilisation des plastiques. Trois mesures sont d'abord proposées : inciter les citoyens à mieux trier (notamment en leur donnant une information complète et plus simple) et développer les installations de tri et de recyclage ; encourager les industriels à remplacer les plastiques les plus utilisés par des polymères facilement dépolymérisables et/ou biodégradables ; « [encourager] les industriels à prendre soin de leurs déchets de fabrication ».

Parallèlement, elle plaide pour un renforcement de l'écoconception des produits. Cela passe d'abord par la fabrication d'« objets solides, de bonne qualité [et] destinés à servir longtemps ». Il faut aussi, à la manière de la démarche mise en œuvre en Europe avec la directive SUP (pour single-use plastics), arrêter le suremballage et la fabrication des petits objets en plastique lorsque des produits de substitution existent. Dans le même esprit, il faut « réduire le nombre de polymères et d'adjuvants pour une application donnée [et proscrire] la fabrication de plastiques colorés (…) lorsqu'elle n'est justifiée que par un souci d'attractivité commerciale ».

Le soutien au recyclage passe aussi par le marquage des produits dès la fabrication pour faciliter leur tri après usage. De même, il faut favoriser autant que possible le recours aux résines recyclables. Pour cela, le rapport propose d'instaurer des taxes modulables pour inciter les producteurs à prendre en compte les coûts environnementaux en application du principe pollueur-payeur.

Les limites du recyclage

Ces recommandations se basent notamment sur un état des lieux des voies de valorisation des déchets plastique, et en particulier du recyclage des polymères. Sur le papier, le plastique peut être broyé, puis fondu et remis en production à l'infini. Mais « en pratique, [le recyclage mécanique] est beaucoup plus complexe », car les propriétés de la matière se dégradent du fait de l'altération de la longueur des chaînes. De plus, la présence d'additifs complexifie le processus. Et de rappeler que le polytéréphtalate d'éthylène (PET) recyclé à partir de bouteilles plastique « ne peut être réutilisé qu'en faible proportion ajouté au PET [vierge] » pour fabriquer de nouvelles bouteilles. Sauf à modifier les processus de recyclage et de mise en forme des bouteilles. À cela s'ajoute la « très lourde » phase de tri indispensable pour éviter la contamination d'un polymère par un autre. Lorsque cela arrive, le plastique recyclé devient « un matériau fragile difficilement utilisable ».

S'agissant du recyclage chimique, c'est-à-dire du retour au monomère par dépolymérisation, il « constitue une méthode alternative de choix ». Les procédés les plus aboutis concernent le PET, mais le coût des monomères recyclés est plus élevé que celui des monomères d'origine. Surtout, les capacités d'une installation sont de 20 000 tonnes par an, contre 350 000 tonnes par an pour une usine de fabrication du PET. Quant aux monomères liés par des liaisons très stables, tels que le polyéthylène (PE) ou le polypropylène (PP), la dépolymérisation « est un vrai défi ». Reste le principal avantage de ce type de recyclage : la possibilité de travailler des déchets moins purs et donc d'alléger la phase de tri.