Au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre (GES), la température moyenne terrestre devrait s'envoler de 3,7 à 4,8°C d'ici la fin du siècle, par rapport à l'ère pré-industrielle. Nous sommes bien loin de l'objectif d'une limitation de cette hausse à 2°C, comme décidé à Copenhague (Danemark) en 2009. Certes, l'objectif reste atteignable, explique le Giec, mais cela relève du défi : réduire d'ici 2050 de 40 à 70% les émissions mondiales de GES alors qu'elles ont augmenté d'un tiers entre 2000 et 2010, soit au rythme le plus élevé enregistré depuis le début de la Révolution industrielle. Les auteurs du rapport affichent cependant certains doutes quant au réalisme de tels scénarios. Tel est le principal message du nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) rendu public dimanche 13 avril.

Durant une semaine, scientifiques et représentants des 195 Etats membres du Giec se sont réunis à Berlin (Allemagne) pour conclure les travaux du troisième groupe de travail (WG3) en charge de l'atténuation des changements climatiques. Le résumé à l'attention des décideurs (1) , qui synthétise en 33 pages les quelque 2.000 pages du rapport complet (2) , devient le rapport de référence du Giec pour les sept années à venir. Il s'agit de la cinquième édition de ce rapport après celles de 1990, 1995, 2001 et 2007.

Vers une hausse de 3,7 à 4,8°C

Le constat dressé est sans appel. Malgré "un nombre grandissant de politiques de réduction des émissions de GES", les émissions mondiales n'ont de cesse d'augmenter. La hausse du volume d'émissions annuel atteint 2,2% par an entre 2000 et 2010, contre 1,3% entre 1970 et 2000. En conséquence, "les émissions humaines totales ont été les plus élevées de l'histoire de l'humanité entre 2000 et 2010, atteignant 49 (±4.5) milliards de tonnes équivalent CO2 (GtCO2eq) par an en 2010", cela malgré "la réduction temporaire liée à la crise économique mondiale de 2008/2009".

Une donnée illustre toute l'ampleur de cette accélération : les émissions des 40 dernières années sont équivalentes à celles enregistrées au cours des 220 premières années de l'ère industrielle (entre 1750 et 1969).

Comment expliquer une telle hausse ? Le résumé du rapport du Giec est particulièrement prudent sur ce point, se contentant d'expliquer que "globalement, la croissance économique et démographique continuent d'être à l'origine de la part la plus importante de la hausse des émissions liées à la combustion des énergies fossiles". Tout juste précise-t-il que la croissance démographique joue un rôle stable depuis 1970, alors que l'impact climatique de la croissance économique "s'est fortement accru".

Limiter la hausse des températures à 2°C reste possible

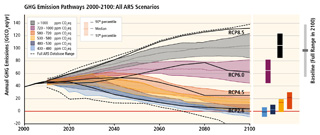

Pour autant, est-il encore possible de limiter à 2°C la hausse des températures ? Sur le papier, c'est encore possible, répond le rapport du Giec, sur la base de l'étude de quelque 900 scénarios aboutissant à des concentrations allant de 430 à plus de 720 ppm CO2eq en 2100. Pour parvenir à respecter l'engagement pris à Copenhague, il faudra probablement atteindre une concentration de GES de l'ordre 450 ppm en 2050. Cela reste "plus probable qu'improbable" avec les scénarios atteignant 500 ppm CO2eq en 2100, à la condition qu'il n'y ait pas de "dépassement temporaire (3) " du seuil des 530 ppm CO2eq.

Les scénarios visant 450 ppm CO2eq imposent "des réductions substantielles des émissions humaines de GES d'ici la moitié du siècle au travers de changements à grande échelle des systèmes énergétiques et potentiellement de l'usage des sols". La fourchette de réduction des émissions permettant un tel résultat oscille entre 40 à 70% d'ici 2050 par rapport à 2010. En 2100, il faudra par ailleurs atteindre un niveau d'émissions nul, voire des émissions négatives. Les scénarios visant 500 ppm CO2eq à la fin du siècle imposent des émissions moins fortes, de l'ordre de 25 à 55% en 2050, par rapport à 2010.

Compte tenu de la croissance actuelle des émissions et de la réduction attendue pour 2050, de nombreux scénarios impliquent un dépassement temporaire de la concentration maximale à respecter en 2100, quelle soit fixée à 450 ou 500 ppm CO2eq. "Les scénarios prévoyant un dépassement temporaire se basent, pour la seconde moitié du siècle, sur la disponibilité et un déploiement à grande échelle de la biomasse énergie associée à la capture et au stockage du carbone (CSC) ainsi que sur la reforestation", explique le résumé du Giec, prévenant cependant que "la disponibilité et l'échelle de ces techniques et autres techniques d'absorption du CO2 atmosphérique sont incertaines et associées, à des degrés divers, à d'autres défis et risques". De même, nous ne disposons que de "preuves limitées" de l'efficacité de ces techniques permettant d'atteindre des émissions nettes négatives.

Dernier détail important, le Giec a aussi étudié des scénarios permettant de limiter la hausse des températures à 1,5°C, conformément au souhait des pays les plus vulnérables. Cela imposerait de limiter la concentration de GES à 430 ppm CO2eq en 2100 en adoptant trois mesures : réduire dès maintenant les émissions mondiales, déployer à large échelle l'ensemble des technologies de réduction des émissions et s'orienter vers des trajectoires sobres en énergie.

Un optimisme très politique

L'humanité a donc son sort entre les mains, explique le rapport du Giec. Cependant, les auteurs français venus présenter le rapport n'ont pas caché leur scepticisme, voire leur pessimisme.

Comme l'a expliqué Nicolas Bériot, secrétaire général de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc) et représentant de la France lors des réunions du Giec, "la présentation des résultats [dans le résumé du rapport] n'est pas neutre". En effet, chaque groupe de pays souhaite préserver au mieux ses intérêts : les émergents ne souhaitent pas entendre parler d'une réduction du rythme de la croissance économique, les pays producteurs d'hydrocarbures ne veulent pas d'une mise à l'index trop ferme des énergies fossiles, l'Union européenne ne veut pas qu'on pointe du doigt l'échec de son marché carbone et les pays les plus vulnérables souhaitent au contraire des mesures fermes pour limiter la hausse des températures à 1,5°C. Bref, "tout ce qui pouvait constituer une base un peu précise pour les négociations internationales a été retiré du résumé", résume Christian Gollier, professeur d'économie ayant participé à la rédaction du rapport.

Pour Jean-Charles Hourcade, directeur de recherche au CNRS et auteur de certaines parties du rapport, le résumé à destination des décideurs couche sur le papier "ce qu'une société, à un instant donné, peut écouter". En conséquence, le résumé est "hautement politique" et il se doit de préserver une once d'optimisme sans pointer trop précisément les difficultés rencontrées, confirme Christian Gollier. Bien sûr, des solutions existent et le rapport s'en fait l'écho, mais "elles sont assez irréalistes à mettre en œuvre", avance le chercheur qui doute tout particulièrement de la possibilité d'aboutir au cours de la seconde moitié du XXIème siècle à une résorption des GES en excès dans l'atmosphère. Il ne cache d'ailleurs pas son pessimisme quant aux négociations onusiennes organisées à Paris en 2015 en vue d'un accord global de lutte contre les changements climatiques.