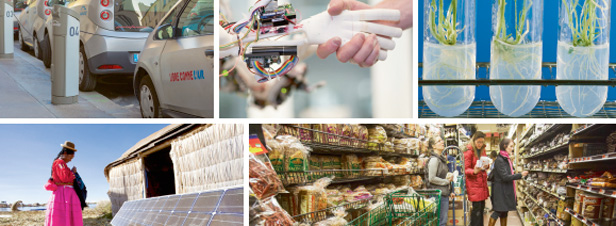

Dans une livraison toute récente, l'annuel du développement durable Regards sur la Terre (Armand Colin), co-dirigé par Jean-Yves Grosclaude (AFD), Laurence Tubiana (Iddri) et Rajendra Pachauri (Teri, Inde), consacre son dossier aux promesses de l'innovation durable. Les technologies "vertes" sont-elles le moteur d'une nouvelle révolution industrielle ? Les technologies numériques allègent-elles l'empreinte écologique des sociétés ? La technique est-elle la cause des maux écologiques et sociaux de la planète ou leur solution ? Les textes regroupés dans Regards sur la Terre se gardent de toute apologie de la technique : ne devenons pas des "credulous believers", enjoint le philosophe Alfred Nordmann. La réponse à la crise environnementale se joue non pas tant dans l'avènement d'un âge d'or fait d'électrons verts, mais plutôt du côté des sociétés elles-mêmes, animées par des collectifs d'acteurs hétérogènes, autour d'hybridations entre les modèles dominants et des modèles alternatifs.

Des enjeux sociétaux

Ce qui n'efface pas de profondes controverses, par lesquelles s'expriment différents modèles du monde. Exemple, l'agriculture est un terrain d'innovations qui s'opposent par des clivages, plus qu'elles ne s'associent en synergies. Frédéric Goulet, du Cirad, rappelle que les organismes génétiquement modifiés offrent l'exemple le plus riche en termes de controverses, mais pas seulement. Les innovations paysannes autour de la sélection variétale à la ferme, des systèmes herbagers en élevage ou les techniques de semis direct ont été l'enjeu de tensions entre des modèles agricoles discordants, sur fond de crise environnementale héritée du modèle productiviste. Les "innovations ascendantes" promues par les utilisateurs eux-mêmes, comme le non labour et le maintien des couverts végétaux se font le plus souvent en marge des institutions officielles de recherche et développement agricole.

Innovations comportementales

L'innovation concerne aussi les modes de consommation, ainsi que le décrit Alison Armstrong (Present Minds, Royaume-Uni). Les foyers d'innovation sociale et culturelle cherchant à réduire les niveaux de consommation sont multiples : villes en transition qui visent à élever le niveau de résilience des collectivités, modes de consommation frugaux et collaboratifs comme les achats en vrac, les objets durables en termes de longévité, le covoiturage, le troc. D'autres initiatives tournent autour du Slow Living, Slow Food, Slow Travel... Selon le chercheur britannique Tim Jackson, cette évolution des comportements peut parfaitement être catalysée par des orientations politiques : favoriser l'accès au recyclage, influencer le contexte social et culturel par des signaux symboliques et par une fiscalité appropriée, diriger les pratiques des entreprises, accompagner le changement social en soutenant les initiatives communautaires, le tout pour limiter l'hyper-consommation.

Hybridation de systèmes

"Dès lors, l'enjeu pour la puissance publique n'est pas de déployer tous azimuts une solution socio-technique préalablement choisie, mais plutôt de mettre en œuvre des institutions et une multitude de politiques publiques", soulignent les co-auteurs. Exemple, les pouvoirs publics peuvent accompagner et favoriser l'émergence de systèmes alternatifs et décentralisés, considérés comme une voie prometteuse pour construire des villes plus "durables", selon l'analyse comparée d'Olivier Coutard, Jonathan Rutherford et Daniel Florentin (Université Paris-Est). Ainsi la ville de Woking de 90.000 habitants, située à 45 kilomètres de Londres, a vu son conseil municipal développer des actions reposant sur la production et la distribution locales d'énergie et promu une forme d'autonomie en énergie par rapport au réseau national. La ville a créé à la fin des années 1990 sa propre entreprise locale de services énergétiques, Thamesway Energy Limited. Ce système décentralisé opère en complète autonomie, même s'il reste connecté au niveau national en dernier ressort. Le projet de Woking a permis à la municipalité des économies en termes d'argent, d'énergie et d'émissions de carbone, et la petite ville est devenue un modèle national.

Nouveau paradigme pour des transports durables

Dans le secteur des transports, l'innovation ne se limite pas à la diffusion de voitures économes ou électriques, souligne David Banister (Université d'Oxford, Royaume-Uni). Les dimensions environnementales et sociales de la mobilité sont aussi importantes que les aspects technologiques et d'efficacité : air propre, accessibilité, caractère abordable des transports... Aujourd'hui, on compte 900 millions de voitures et camions légers à l'échelle mondiale. Jusqu'où ce phénomène pourra-t-il se prolonger ? Même les estimations les plus prudentes prévoient un doublement des distances parcourues d'ici à 2050 associé à une hausse de 80% des émissions de CO2. Or, la ville durable devra offrir une qualité de vie élevée et devenir plus économe en ressources. L'innovation technique ne suffira pas. Il s'agira de changer de paradigme : promotion des changements de comportements, investissement dans les transports publics, ralentissement, réaffectation de l'usage des sols urbains...

La face cachée des TIC et les innovations frugales

Enfin, il est temps de s'affranchir de certains leurres, estime Fabrice Flipo (Institut Mines Telecom). Ainsi les technologies de l'information et de la communication (TIC), censées construire une économie immatérielle, s'illustrent par une lourde empreinte environnementale en raison du déploiement des infrastructures, des stations de base, des réseaux et des centres de données connexes, et, en amont, de la fabrication des produits et de l'extraction des matières premières. A l'échelle mondiale, les TIC utilisent l'équivalent de deux fois la consommation électrique de la France. En France, les centres de données (1) à eux seuls absorbent l'équivalent de trois centrales nucléaires. Les TIC génèrent 40 millions de tonnes de déchets électroniques par an. La dématérialisation des modes de vie va de pair avec un accroissement de la consommation, encouragé par la baisse des coûts. C'est le paradoxe de l'effet rebond. A contrario, selon le consultant Navi Radjou (université de Cambridge, Royaume-Uni), il s'agit de se tourner vers les innovations frugales venues des pays émergents, à partir de ressources limitées.