Le règlement européen relatif aux réductions annuelles d'émissions de gaz à effet de serre (GES) par les Etats membres pour la période 2021 à 2030 a été publié le 19 juin au Journal officiel de l'Union européenne. Il répartit entre les 28 l'effort de réduction des émissions des acteurs économiques non couverts par le marché carbone, tels que ceux de la construction, de l'agriculture, de la gestion des déchets ou encore des transports. Le règlement fixe aussi les règles de flexibilité applicables lorsqu'un Etat membre ne parvient pas à atteindre sa cible. Ces règles feront l'objet d'un réexamen tous les cinq ans, le premier étant prévu pour 2024.

Réduire les émissions diffuses

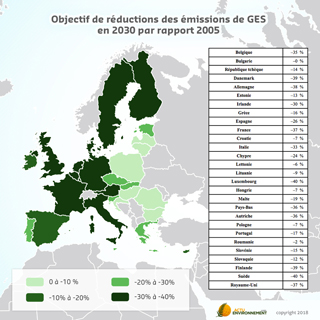

En octobre 2014, les Etats membres de l'Union européenne ont approuvé un objectif de réduction des émissions de GES d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Cet objectif doit être atteint, d'une part, en réduisant les émissions de CO2 des secteurs relevant du marché carbone européen (EU-ETS (1) ) ou SCEQE (2) ) et, d'autre part, dans les secteurs qui n'en relèvent pas. Le premier volet prévoit une réduction de 43%, entre 2005 et 2030, des émissions des 11.000 centrales électriques et sites industriels gros émetteurs de CO2. Ces gros émetteurs sont à l'origine d'environ 40% des rejets européens de dioxyde de carbone. Le second volet vise les 60% restants, c'est-à-dire les émissions diffuses. L'objectif est de répartir cet effort entre tous les Etats membres, sur la base de leur produit intérieur brut (PIB) relatif par habitant. "Tous les Etats membres devraient contribuer à la réduction totale prévue pour l'Union à l'horizon 2030, avec des objectifs allant de 0% à – 40% par rapport à 2005", explique le règlement.

Les émissions d'un Etat peuvent, sous certaines conditions, être comptabilisées en tenant compte de l'absorption des puits carbones liés à l'usage des sols et à la forêt. Si un Etat membre n'atteint pas son objectif, il peut retirer de ses émissions annuelles un certain volume pour tenir compte de l'absorption de dioxyde de carbone par la végétation et les sols. Ce volume est plafonné. La France a obtenu le plafond le plus élevé, avec 58,2 millions de tonnes de CO2, soit 20% des réductions allouées aux 28 Etats membres (280 millions de tonnes de CO2).

Dispositifs d'ajustement et de flexibilité

Le texte prévoit aussi des dispositifs d'ajustement et de flexibilité qui assouplissent sa mise en œuvre. Le premier dispositif permet d'équilibrer les déficits et les surplus de quotas. Lorsqu'un Etat a des difficultés à atteindre son objectif annuel, il peut prélever des quotas sur l'allocation de l'année à venir. Entre 2021 et 2025, ce prélèvement peut atteindre jusqu'à 10% du quota annuel d'émissions de l'année suivante. Entre 2026 et 2029, ce prélèvement ne doit pas dépasse 5%. A l'inverse, un Etat qui dépasse son objectif de réduction peut mettre en réserve des quotas. En 2021, il pourra mettre en réserve l'ensemble de son surplus. Ensuite, la mise en réserve est plafonnée à 30% des quotas de l'année excédentaire.

Les Etats peuvent aussi transférer une partie de leurs quotas annuels d'émissions à d'autres Etats membres. Entre 2021 et 2026, ces transferts sont plafonnés à 5% de volume dont dispose l'Etat vendeur. Sur la fin de la période, le plafond est relevé à 10%. A noter que ces plafonds ne s'appliquent pas si un Etat transfère un surplus correspondant à un dépassement de son objectif annuel. Ces transferts peuvent être réalisés après mise aux enchères ou vente de gré à gré. Ils peuvent résulter, par exemple, d'un projet ou d'un programme d'atténuation des émissions de GES mis en place dans l'Etat membre vendeur et financé par l'Etat membre bénéficiaire.

Enfin, un dernier dispositif de flexibilité est prévu pour les Etats membres dont les objectifs nationaux de réduction sont nettement supérieurs à la moyenne de l'Union et à leur potentiel de réduction réalisable à faible coût, ainsi que ceux qui ne bénéficiaient pas d'une attribution gratuite de quotas dans le cadre du marché carbone européen en 2013. Ces pays sont la Belgique, le Danemark, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le dispositif prévoit un pont entre le marché carbone et l'effort à réaliser par les secteurs hors marché carbone. Dans les grandes lignes, leurs sites industriels soumis au marché carbone européen bénéficient de conditions plus avantageuses pour l'attribution des quotas d'émissions échangeables sur le marché.