"La situation actuelle [de sécheresse] pourrait devenir de plus en plus fréquente dans les années qui viennent en raison du dérèglement climatique", a reconnu le ministère de la Transition écologique à l'issue de la réunion de la commission de suivi hydrologique du Comité national de l'eau organisée mardi 23 juillet. En période de déficit prévisible ou constaté des précipitations, cette instance se réunit pour dresser un bilan de la situation et recueillir les avis des différents acteurs concernés. C'est la seconde fois cette année que la commission de suivi hydrologique se réunit. Dans certains territoires, la tension sur la ressource en eau est importante.

Soixante-treize départements en restrictions d'eau

Soixante-treize départements sont ainsi concernés par des restrictions d'eau (1) au 23 juillet dont 26 à un niveau de crise (2) . Même si cette vision est partielle, les arrêtés sécheresse sont toutefois révélateurs d'une tendance. Ainsi pour mémoire, à la même période en 2018, 27 départements étaient concernés dont 5 à un niveau de crise. En juillet 2017, ils étaient 62 dont 3 en situation de crise.

"La France se classe désormais au 6e rang des pays européens ayant connu la température la plus élevée", a indiqué le service national de météorologie. En première position se situe la Grèce (48,0 °C) suivie du Portugal (47,4 °C), de l'Espagne (47,3 °C), de l'Italie (47,0 °C) et la Bosnie-Herzegovine (46,2 °C). Cette intégration de la France dans ce palmarès est notamment due au 46,0 °C mesurés fin juin, à Vérargues (Occitanie). Ce nouveau record battait alors celui observé en août 2003 à Conqueyrac (Gard), de 44,1 °C.

Les prévisions de Météo France pour la nouvelle vague de chaleur annoncée pour mercredi et jeudi tablent sur des valeurs maximales avoisinant les 42 jusqu'à 43 °C.

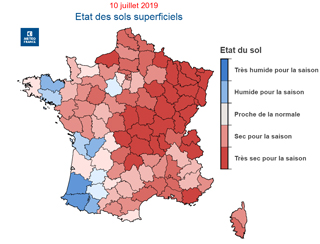

Un asséchement des sols

Ce nouvel épisode de canicule intervient alors que le déficit en eau dans les sols est déjà marqué. De septembre 2018 à mars 2019, la pluviométrie a été déficitaire en moyenne de 20 % sur la France. Parmi les exceptions : les régions des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, la pointe bretonne, les régions méditerranéennes et la Haute-Corse.

Cette faible pluviométrie associée à l'épisode caniculaire de juin dernier a contribué à l'assèchement des sols superficiels sur plus de la moitié du territoire, selon Météo France. "Au 21 juillet, cette sécheresse des sols superficiels persiste sur un large quart nord-est et localement en région Provence-Alpes-Côte-D'azur (PACA)", constate l'organisme.

Le niveau des nappes d'eau souterraine est globalement très inférieur à celui de l'année précédente à cette même époque, selon le BRGM. "L'absence de précipitation prévue pour le début du mois de juillet pourrait accentuer les tendances à la baisse, précise l'organisme public. En cas d'absence de pluie suffisante engendrant une sécheresse des sols et une demande en eau accrue, la situation pourrait devenir rapidement peu satisfaisante sur les secteurs présentant des situations moins favorables en ce début juillet".

Sont notamment concernées : les nappes des alluvions et des couloirs fluvioglaciaires du Rhône moyen et amont, les nappes des alluvions et cailloutis de Bourgogne, la nappe alluviale de la plaine d'Alsace au sud de Colmar, ou encore la nappe des calcaires jurassiques du Berry.

8,5 % des petits cours d'eau en manque de ressource

"Nous sommes dans une situation intermédiaire par rapport aux observations effectuées en juillet 2017 et juillet 2018, situe Céline Nowak, coordinatrice nationale de l'observatoire national des étiages (Onde) pour l'Agence française pour la biodiversité (AFB). En 2017, la situation était plus délicate avec 19,9 % des petits cours d'eau en assec ou rupture d'écoulement. L'année dernière, le contexte était plus favorable avec 3 % du linéaire en manque d'eau".

Au premier juillet, l'observatoire des étiages (3) constatait que 91 % des petits cours d'eau s'écoulaient et que 8,5 % étaient en assec ou rupture d'écoulement.

Parmi les secteurs les plus touchés figurent la région Centre-Val de Loire. Plus de 10 km des cours d'eau suivis y seraient en assec. Les services sur le terrain ont également alerté sur une eutrophisation importante et inédite sur les grands axes fluviaux comme la Loire, victime du développement de cyanobactéries. Dans le Cher des mortalités piscicoles ont été relevées ainsi que d'espèces protégées comme les écrevisses à pattes blanches.

"Dans la région Grand Est, certains cours d'eau, normalement soutenus par la nappe de la Craie sont dans une situation critique, pointe Céline Nowak. Pour certains comme la Vesle, la Suippe ou la Coole, le contexte est comparable avec la sécheresse de 1976".

Autre point à noter : dans le Haut-Rhin, la nappe phréatique de la Plaine du Rhin, ressource en eau parmi les plus importantes d'Europe, ne joue plus son rôle de soutien pour certains petits cours d'eau. Dans le bas-Rhin, l'indicateur des étiages n'a jamais enregistré de valeur aussi basse. "Nous observons aujourd'hui des effets ponctuels de crise, il faut garder à l'esprit que la récurrence des années de sécheresse affecte durablement les milieux ", souligne Céline Nowak.

Ces périodes de sécheresse demandent également des adaptations des systèmes de production d'énergie ou même alimentaire.

Adapter les centrales électriques à la sécheresse

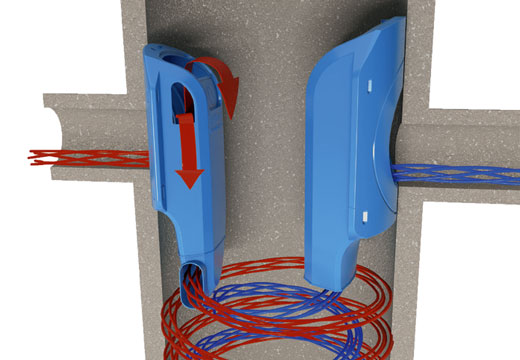

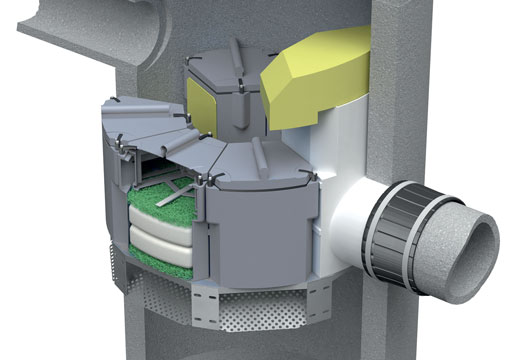

Les centrales nucléaires prélèvent de la ressource dans des cours d'eau pour refroidir leurs réacteurs puis la rejettent, plus chaude, dans le milieu. Des modulations de la production ou un arrêt temporaire des réacteurs sont nécessaires en période de sécheresse pour maintenir le débit et la température à des niveaux acceptables. Cet été, c'est notamment le cas pour les centrales nucléaires de Golfech (Tarn-et-Garonne) et de Saint-Alban (Rhône-Alpes).

De la même manière, avec la réduction du débit des fleuves, la production hydroélectrique peut être impactée. Le grand cycle de l'eau étant en effet perturbé.

Mi-juillet, les débits sur tout le Rhône étaient ainsi inférieurs de 15 % à la moyenne historique (4) sur cette période. "Suite à la canicule de cette semaine qui pourrait être suivie d'une dégradation pluvio-orageuse importante, une hausse des débits est attendue mais ne devrait être que de courte durée", complète la Compagnie nationale du Rhône. Elle estime que la production du 1er semestre 2019 devrait être inférieure de 11 % à la moyenne historique.

Ces épisodes de canicule amènent également à une vigilance accrue face aux risques d'incendies mais également menacent les forêts.

Réorienter le modèle agricole ?

Autre impact de la sécheresse : la réduction des volumes d'herbe pour nourrir les animaux d'élevage. Pour aider les éleveurs à y faire face, le ministère de l'Agriculture a élargi au total à trente-trois départements (5) la possibilité de faucher ou faire pâturer leurs jachères. Pour les zones déclarées en tant que surfaces d'intérêt écologique (SIE), les éleveurs devront adresser un courrier à leur direction départementale des territoires pour expliquer les difficultés rencontrées en raison de la sécheresse. "Avec cette procédure, les jachères, même fauchées ou pâturées, garderont le caractère SIE (6) ", assure le ministère.

Outre ces mesures d'urgence, cette situation hydroclimatique interpelle à nouveau sur la résilience du modèle agricole français. Pour le ministre de l'Agriculture, interrogé sur ce sujet lors des questions au gouvernement mardi 23 juillet, "l'agriculture sera résiliante si elle est irriguée". "Nous avons lancé un grand plan de mise en place de retenue d'eau collective par bassin ", a-t-il affirmé.

Les éléments de langage du ministère de la Transition écologique sur ce sujet sont eux plus mesurés. Lors de la réunion de la commission de suivi hydrologique, ce dernier a rappelé son objectif fixé lors de la seconde séquence des assises de l'eau de diminuer les prélèvements en eau. Les leviers prévus : une sensibilisation des consommateurs, l'usage d'eaux non conventionnelles et le développement d'innovations. Le ministère n'écarte toutefois pas pour autant les retenues d'eau. Il compte pour cela sur les projets de territoire pour la gestion de l'eau, "afin d'identifier, une fois les économies d'eau réalisées, les projets de stockage qui s'avèrent utiles et soutenables financièrement et économiquement".

"Plutôt que de privatiser l'eau en la stockant, comme vient de le mettre en avant Didier Guillaume [ministre de l'Agriculture] en réponse aux questions au gouvernement, nous avons besoin de réorienter notre modèle agricole, afin d'adapter nos systèmes à la nouvelle donne climatique mais aussi d'améliorer notre contribution au climat", a estimé quant à elle la Confédération paysanne.

Ces constats rappellent l'urgence de la prise en compte de mesures d'adaptation et d'évolution de nos modèles. Lors de la commission de suivi hydrologique de mardi 23 juillet, les acteurs ont souligné qu'en l'absence de recharge efficace, la situation des nappes profondes pourrait être encore plus problématique durant l'été 2020.