En France, les projets d'éco-quartiers se multiplient et s'associent parfois à la mise en place de réseaux de chaleur. Ces derniers sont essentiellement alimentés par de la géothermie, de la biomasse et de la chaleur de récupération, mais n'utilisent que trop rarement le solaire thermique. En effet, cette énergie est avant tout déployée pour pourvoir aux besoins en chauffage de maisons et de bâtiments individuels. Pour préciser les gains ainsi que certains obstacles liés à une utilisation centralisée, l'association Amorce a mené une étude intitulée "Solaire thermique & réseaux de chaleur".

En premier lieu, le recours au solaire thermique dans un réseau de chaleur offre la possibilité d'alimenter des bâtiments mal orientés avec de l'énergie solaire. Par rapport à des installations individuelles ou collectives par bâtiment, cette solution permet également d'optimiser l'efficacité de l'équipement et donc d'assurer une meilleure rentabilité économique, critère de plus en plus recherché. Dans ce cas, l'étude souligne aussi le fait que "les coûts d'installation seront nettement plus faibles pour une seule installation centralisée comparé à plusieurs installations". Par ailleurs, le maître d'ouvrage pourra dimensionner le solaire thermique pour palier les pertes liées à la distribution de chaleur.

Un premier réseau français alimenté en solaire thermique

D'ici l'été 2012, le futur éco-quartier de Vidailhan à Balma (31), dans la banlieue de Toulouse, sera équipé d'un réseau de chaleur alimenté par une centrale de production énergétique combinant des capteurs solaires haute température et de la biomasse. Conçue et exploitée par Cofely, une filiale de GDF Suez, cette installation fournira 80 % des besoins énergétiques des 1.200 logements et évitera l'émission de plus de 1.000 tonnes de CO2 par an. La centrale solaire thermique de Balma comportera 800 m² de capteurs qui fourniront environ 15 % des besoins de chaleur, soit 50 % de l'eau chaude et 5 à 10 % du chauffage. La puissance installée en solaire devrait être de l'ordre de 350 kWc pour une production thermique de 500 à 600 MWh par an. Ce projet est estimé à 3,7 millions d'euros, en partie subventionnée par l'Ademe.

Des systèmes de stockage moyen et long terme existent également pour éviter le gaspillage de l'énergie produite. "Le stockage inter-saisonnier n'est pas nécessaire pour installer du solaire thermique sur un réseau de chaleur, mais le stockage d'une partie de la chaleur d'été pour l'utiliser lors de la saison de chauffe permet d'augmenter très fortement les taux de couverture possibles des besoins annuels de chaleur par le solaire", précise l'étude de l'association. Ce stockage se fait traditionnellement dans un grand ballon, enterré ou pas, dans des couches aquifères. Afin de limiter les pertes thermiques, il s'effectue dans de grands volumes de l'ordre de plusieurs dizaines de millier de mètres cubes, l'objectif étant de minimiser le rapport entre l'énergie stockée et la surface d'échange. Ainsi, "pour une densité de stockage de 50 kWh/m3, un volume de 60.000 m3 permet de stocker environ 3 GWh, soit les besoins annuels en chaleur d'environ 200 logements moyens ou près de 1.000 logements basse consommation." En Europe, quelques sites ont été équipés de ce type de stockage ce qui a permis de "confirmer la faisabilité et la pertinence technique" de cette solution. D'autres systèmes qui présenteraient des densités énergétiques de stockage supérieures sont également étudiés comme les matériaux à changement de phase ou par des techniques de réaction chimique endothermique et exothermique.

Comme pour la biomasse ou la géothermie, les utilisateurs pourront bénéficier d'une TVA réduite à 5,5 % et les maîtres d'ouvrage d'aides du Fonds chaleur lorsque le réseau intègre plus de 50 % d'EnR. Par ailleurs, le fait de choisir un système solaire thermique diminue "une éventuelle pression locale sur les approvisionnements en bois énergie.

Un coût important et le manque de place comme principaux freins

Malgré ces différents avantages, le développement du solaire thermique pour alimenter les réseaux de chaleur se heurte encore à des obstacles, notamment d'ordre économique. Même s'il a fortement baissé depuis quelques années, le coût d'investissement encore onéreux entraîne des coûts de production au kWh plus élevés que les autres EnR. "Même si la pertinence économique par rapport aux énergies fossiles ou au bois n'est pas encore avérée, cette filière reste un atout pour l'atteinte des objectifs nationaux et permet de plus d'améliorer l'image des réseaux de chaleur", analyse l'étude.

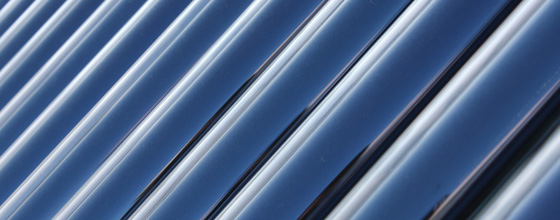

Le manque de place peut également être un handicap, l'implantation de centrales solaires thermiques et de systèmes de stockage nécessitant des espaces importants. De plus, aucun texte dans les documents d'urbanisme ne précise pour l'instant les zones utilisables à cet effet. Enfin, "l'installation de solaire thermique raccordée directement au réseau de chaleur nécessite un réseau basse température, ce qui limite son développement sur les réseaux existants en France, généralement conçus pour fonctionner à température élevée", note l'association Amorce. Des nouveaux capteurs solaires (plans haute température, à tubes sous vide et à concentration) fournissant des niveaux de température plus élevés ont été développés, mais ils restent nettement plus chers à l'achat.