Alors que la communication de la Commission européenne établissant une feuille de route vers une économie bas carbone d'ici 2050 est attendue pour mars, le projet a largement été diffusé de façon informel. Cette "fuite" n'est pas anodine. Elle apparaît au moment où Günther Oettinger, commissaire à l'énergie, s'oppose au souhait de Connie Hedegaard, commissaire en charge du climat, de voir relever à 30% l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2020, par rapport à 1990.

''Si nous décidons seuls de passer de 20 à 30% de réduction de GES, nous allons simplement assister à une accélération de la désindustrialisation de l'Europe'', déclarait récemment Günther Oettinger en indiquant que l'Union européenne (UE) ne jouerait pas un rôle de leader mondial dans la réduction des émissions.

La lecture du projet de feuille de route pour 2050 lève le voile sur les craintes du commissaire à l'énergie : si le texte restait en l'état le secteur de la production électrique serait au cœur de la stratégie européenne et devrait être totalement décarbonné d'ici 2050.

Une feuille de route basée sur des modèles détaillés

Premier constat, en matière de répartition de l'effort entre les 7 secteurs pris en compte, le projet de feuille de route ne laisse que peu de place aux négociations politiques. Rappelant que la décision politique de réduire les émissions de GES de l'UE de 80 à 95% d'ici 2050 a été validée par le Conseil de l'UE en octobre 2009, le projet de communication se contente de mettre en musique l'atteinte de l'objectif.

Pour cela, "la feuille de route se base sur un exercice détaillé de modélisation ", indique le document. Il ressort donc de la lecture du projet que les objectifs assignés à chaque secteur ne sont pas issus d'arbitrages politiques mais d'une modélisation économique présentée comme "complète", "robuste" et tenant compte d'un "large éventail de scénarios." Une approche qui, si elle est maintenue dans le texte final, pourrait compliquer les tentatives de marchandage de tel ou tel secteur.

Autre point important, le texte précise que l'objectif visé est une réduction de 80%, soit le bas de la fourchette retenue par le Conseil. Une concession contrebalancée par l'emphase mise sur le caractère domestique de la réduction. En l'état, le texte indique que "la transition vers une économie bas carbone signifie que l'UE devrait se préparer pour une réduction de ses émissions domestiques de 80% d'ici 2050 par rapport à 1990." Or, le terme "domestiques" apparaît en italique et renvoie à une note de bas de page on ne peut plus claire : "domestiques signifiant de réelles réductions des émissions internes à l'UE et sans recours à la compensation sur le marché carbone."

L'efficacité énergétique rend possible un passage à 25% d'ici 2020

Afin d'atteindre l'objectif domestique de 80%, le projet présente à la fois une trajectoire globale et des objectifs par secteur. Côté trajectoire globale, le texte fixe un objectif de réduction de 40% pour 2030 et de 60% pour 2040. Il s'agit donc de réduire les émissions de GES par rapport à 1990 de 1% par an d'ici 2020, puis de 1,5% par an entre 2020 et 2030 et enfin de 2% par an entre 2030 et 2050. La Commission juge possible ce renforcement régulier de l'effort du fait de l'apparition progressive de nouvelles technologies décarbonées et compétitives.

Par ailleurs, si le projet de communication reste inchangé, la Commission estime que l'atteinte de l'objectif 2050 "nécessite une réduction de 25% des émissions domestiques d'ici 2020." Une position qui relancerait le débat sur le relèvement de l'actuel objectif européen de 20 à 30%. Cela d'autant plus que la Commission précise le caractère domestique du relèvement de l'objectif pour 2020, alors que le débat sur le passage de 20 à 30% ne mentionne pas une telle précision…

Néanmoins, la communication précise que ce nouvel objectif 2020 pourrait être atteint simplement en respectant l'objectif non contraignant d'efficacité énergétique. Dans cet optique, la communication devrait être accompagnée de la publication d'une révision du Plan sur l'efficacité énergétique, qui "identifie les nouvelles mesures nécessaires" à l'atteinte de l'objectif.

Quant au coût annuel de la politique proposée, il devrait être de l'ordre de 270 milliards d'euros, soit un investissement additionnel d'environ 1,5% du PIB européen. Précision de taille, la Commission estime que "cela ramènera simplement [l'UE] au niveau d'investissement d'avant la crise."

Le secteur électrique mis à forte contribution

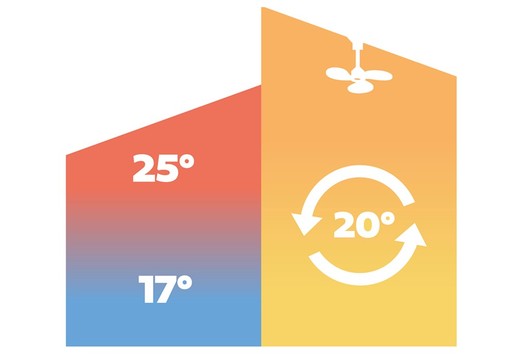

S'agissant des efforts sectoriels, "l'électricité joue un rôle central dans l'économie bas carbone" indique le document, précisant que "l'analyse montre qu'elle peut éliminer presque totalement les émissions de CO2 d'ici 2050 et qu'elle offre la perspective d'une substitution partielle des combustibles fossiles dans le transport et le chauffage." L'effort demandé au secteur est donc conséquent : une réduction de 93 à 99% de ses émissions d'ici 2050, par rapport à 1990.

Un objectif conforme à la projection publiée récemment par Greenpeace, estimant possible une production électrique à 99,5% renouvelable d'ici 2050, et celle de WWF, jugeant crédible un objectif de 95% d'énergie renouvelable à la même date.

Reconsidérer les allocations de quotas pour 2013-2020 ?

La Commission estime que les allocations de quotas de CO2 pour la période 2008 et 2012 sont excessives. Le surplus serait de l'ordre de 500 à 800 millions de tonnes de CO2. Étant donné qu'il est possible d'utiliser ce surplus sur la période suivante (2013-2020), la Commission propose de mettre de côtés ces crédits carbones excédentaires. Une telle décision renforcerait l'effort demandé aux industries soumises aux quotas sans avoir à modifier l'objectif du paquet énergie climat, mais cela permettrait surtout de "revenir aux prévisions initiales en matière de budget carbone global pour les décennies à venir."

Enfin, alors que l'attribution payante des quotas de CO2 aux électriciens européens a été l'enjeu d'âpres négociations, le projet stipule qu' "il est important de noter que l'accord sur une réduction linéaire [de 1,74% par an] du plafond des émissions soumises à quotas ne permet pas d'atteindre le niveau de réduction projeté pour le secteur électrique en 2030."

Transports et agriculture épargnés

Si la Commission attend des efforts importants du secteur électrique, elle épargne les transports et l'agriculture. Ainsi, les émissions agricoles hors CO2, c'est-à-dire les émissions de méthane ou de protoxyde d'azote, devraient être réduites de 42 à 49% en 2050, soit la fourchette de réduction la plus faible des 7 secteurs étudiés. La Commission juge que "le secteur a déjà atteint une réduction significative" et que des efforts supplémentaires peuvent être faits si l'agriculture vise "un usage plus efficace des engrais, la méthanisation, une meilleure gestion des déjections animales et une productivité accrue du fourrage et du bétail." Le projet précise finalement, qu' "il est important de noter qu'en 2050 [l'agriculture] représentera un tiers des émissions européennes, sa part triplant par rapport à aujourd'hui."

Côté transports, aviation incluse et transport maritime exclu, la baisse des émissions prévue pour 2050 est comprise entre 54 et 67%. Un effort qui devrait se faire notamment grâce au recours accru aux véhicules électriques. Quant aux agrocarburants, la Commission ne semble pas les privilégier. Si l'électrification des véhicules se fait à un rythme soutenu, alors la consommation d'agrocarburant se stabiliserait au niveau de 2020. En cas contraire, le projet souligne que leur développement "mènerait à des pressions croissantes sur l'usage des terres, la biodiversité, la gestion de l'eau et l'environnement en général."