Ce jeudi 13 septembre, les principaux acteurs de la transition énergétique ont présenté un Observatoire climat-énergie (1) qui propose "un état des lieux partagé sur le climat et l'énergie" basé sur les objectifs règlementaires fixés par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Il doit "permettre un débat éclairé" sur la politique énergétique et climatique française.

Cet observatoire est une initiative du Cler et du Réseau Action Climat (RAC). Pour autant, il n'est pas partisan : "Dans un souci de neutralité de l'information, cet outil se limite à ne présenter que des écarts par rapport à des objectifs." Les indicateurs retenus ont été sélectionnés par un comité de pilotage qui réunit des entreprises, avec Entreprises pour l'environnement (EpE), des experts, avec l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), et les pouvoirs publics, avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Qui assure le suivi des objectifs ?

"Nous nous sommes fixé de beaux objectifs, sans se donner les moyens de les atteindre", constate le député LREM Matthieu Orphelin, qui estime que "la plupart des hommes politiques n'ont pas conscience de l'écart entre l'action mise en œuvre et ce qu'il faudrait effectivement faire". Il est donc nécessaire de mesurer et présenter clairement ces écarts pour "rester connecté" à la réalité. C'est le premier objectif de l'Observatoire : rendre accessible tout une série de chiffres relatifs à la transition énergétique. Ces données, qui proviennent de sources officielles, telles que les services du ministère de la Transition écologique ou RTE, sont souvent difficiles à trouver pour les non-initiés.

Les chiffres sont ensuite comparés aux différents indicateurs de la SNBC et de la PPE. L'Observatoire a retenu neuf grands indicateurs assortis de sous-indicateurs complémentaires. Afin d'assurer la neutralité de l'analyse les données ne sont pas commentées. Les résultats médiocres, voire mauvais, parlent d'eux-mêmes. Ils doivent attirer l'attention des décideurs, car ils montrent que "les prochaines PPE et SNBC partiront de plus haut, pour viser des objectifs plus bas", alerte Claire Tutenuit, déléguée générale d'EpE.

Outre l'information du public, l'Observatoire doit aussi ouvrir un débat sur le suivi des textes règlementaires qui fixent les objectifs nationaux de la transition énergétique. Qui contrôle le respect de la règlementation ? Cela pourrait être l'Etat, un comité d'expert ou le Parlement, explique Andreas Rudinger, chercheur à l'Iddri. Matthieu Orphelin aimerait que le Parlement "produise un peu moins de textes législatifs et fasse plus de contrôles". Mais ce n'est pas simple : l'Assemblée s'engage dans cette voie, mais "on ne change pas du jour au lendemain". Surtout, "le gouvernement n'est pas du tout content"…

Les retards s'accumulent

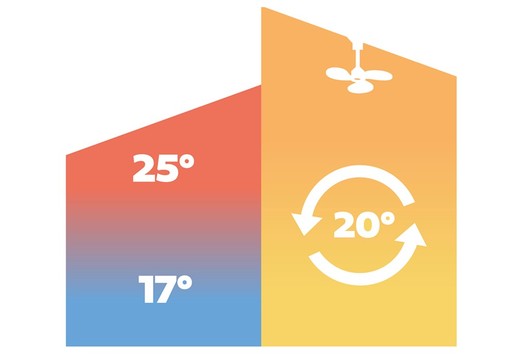

Les premiers résultats de l'Observatoire ne surprendront pas les experts énergie et climat : trois ans après l'adoption de la loi de transition énergétique, la France n'a pas ou peu progressé. Elle a même parfois régressé. Sur les neuf principaux indicateurs, un seul est dans le vert : les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur industriel sont inférieures de 0,8% au plafond fixé par le budget carbone français. Pour le reste, tous les plafonds d'émissions de CO2 inscrits dans la SNBC sont dépassés en 2017 : le plafond d'émissions de GES nationales est dépassé de 6,7%, celui de l'agriculture de 3,2%, celui du transport de 10,6% et celui du bâtiment de 22,7%...

Le constat est similaire pour les objectifs de la PPE. L'Observatoire a appliqué une modélisation linéaire pour décliner annuellement les objectifs à 2018, 2023, 2025 ou encore 2030. Là aussi, la France ne tient pas le rythme qu'elle devrait suivre pour atteindre ses objectifs. En 2017, la consommation d'énergie s'écarte de 4,2% de la trajectoire menant à l'objectif de baisse de 7% entre 2012 et 2018 et la consommation d'énergie fossile dépasse de 4,5% le point de passage pour atteindre une baisse de 30% entre 2012 et 2030. Le retard par rapport au chemin menant à 23% d'énergies renouvelables en 2020 était de 12,8% en 2016. Reste le nucléaire qui, lui non plus, ne suit pas la trajectoire menant à une réduction de sa part dans le mix électrique français à 50% d'ici 2025, même si l'approche linéaire n'est pas forcément la plus pertinente pour suivre cet objectif.