Les biocarburants, qu'ils soient de première ou de deuxième génération, ne sont pas la meilleure alternative aux carburants fossiles. Tel est le message du nouveau rapport (1) de l'association Canopée, membre des Amis de la Terre et du collectif SOS Forêt. L'Europe semble pourtant penser autrement, à en croire son projet d'alliance industrielle autour des carburants renouvelables et bas carbone (ou alliance RLCF). Idem pour la France, à en juger par le contenu de la dernière loi de finances.

S'il réitère l'interdiction d'utiliser l'huile de soja en tant que biocarburant, dit de première génération, le texte rehausse les seuils d'incorporation (2) des biocarburants avancés (ou de deuxième génération) à 1 % pour l'essence et à 0,2 % pour le gazole, sur un objectif fixé respectivement à 1,2 % et 0,4 % en 2023 par la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). La part maximale de l'énergie issue des graisses et huiles usagées augmente, par ailleurs, de 0,1 point. Pour rappel, une directive européenne de 2015 fixe un objectif indicatif d'incorporation à 0,5 % (contre 7 % pour les biocarburants de première génération). Le rapport de Canopée rappelle cependant que si les biocarburants avancés sont effectivement plus « durables » que leurs prédécesseurs de première génération, leur volume n'est actuellement pas suffisant et une hausse de la demande pourrait avoir de lourdes conséquences environnementales.

Entre interdiction et importation frauduleuse

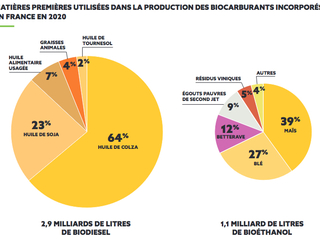

Surtout que la France est loin d'avoir tourné la page des biocarburants de première génération. Si elle a déjà interdit l'utilisation d'huile de palme, en 2020, puis désormais d'huile de soja pour lutter contre la déforestation importée, elle compte encore en grande partie sur des biocarburants issus d'autres cultures alimentaires. En 2020, rapporte Canopée, la France a consommé près de 47 milliards de litres de carburants (essence et gazole), dont 8,6 % de biocarburants incorporés – au-delà donc du plafond européen de 7 %. En termes de volume, cela représente 4 milliards de litres, répartis à trois quarts pour le biogazole et à un quart pour le bioéthanol. Or, « près de 90 % des biocarburants incorporés sont directement issus de cultures alimentaires (de) colza, de soja, de blé, de maïs et de betterave », étaye l'association.

Biocarburants, émetteurs involontaires ?

Ces carburants souvent qualifiés de « durables » le sont-ils donc vraiment ? Pour l'association, la réponse est non. Si ces biocarburants de première génération restent certes moins polluants à la sortie du pot d'échappement que leurs homologues fossiles, c'est sans compter sur la déforestation qu'ils provoquent (estimée à 7 millions d'hectares d'ici à 2030, selon Canopée), puis les émissions dues à leur importation. « Les biocarburants ne respectent pas les objectifs de durabilité fixés par l'Union européenne, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50 à 60 %, si on prend en compte le changement d'affection des sols indirect qu'ils induisent, affirme, qui plus est, Joachim Voisin-Marras. C'est le facteur déterminant. »

Le phénomène de changement d'affection des sols indirect (Casi) est dû à la mobilisation de nouvelles terres arables, causant la disparition de réservoirs naturels de carbone. Bien qu'il reste difficile à quantifier, il serait responsable d'importantes émissions non intentionnelles de gaz à effet de serre, selon le modèle Globiom (pour Global biosphere management model). Ce dernier a été élaboré en 2015 par l'Institut international d'analyse appliquée des systèmes (Iiasa) à la demande de la Commission européenne. Il reconnaît cinq principaux effets du Casi : l'émission du carbone stocké dans la végétation naturelle détruite par déforestation ; l'émission du carbone contenu dans les sols, retournés pour être cultivés ; l'émission du carbone contenu dans la biomasse agricole, par la reconversion d'une culture ; la capture éventuelle de carbone perdue par l'utilisation des terres ; et l'émission du carbone par aération des tourbières, mobilisées pour ces cultures.

D'après les calculs de l'Iiasa, les émissions moyennes résultant uniquement du Casi sont de 231 grammes d'équivalent CO2 par mégajoules (gCO2eq/MJ) pour l'huile de palme, de 150 gCO2eq/MJ pour le soja et de 65 gCO2eq/MJ pour le colza. À titre de comparaison, les émissions de gaz à effet de serre sur tout le reste du cycle de vie (donc, hors Casi mais sans considérer les émissions au pot d'échappement) estimées par l'Agence de la Transition écologique (3) (Ademe) en 2019, sont d'environ 68 gCO2eq/MJ pour l'huile de palme et de 21 gCO2eq/MJ pour le soja.

Le mirage des biocarburants avancés

D'un autre côté, compter sur les biocarburants avancés n'est pas la solution non plus, selon Canopée. Les huiles alimentaires usagées, évoquées plus haut, ne suffiront pas, par exemple, à verdir l'aviation. « Le gouvernement (les) imagine comme la solution la plus accessible alors que le gisement ne peut le permettre, affirme Joachim Voisin-Marras. Il ne faut pas introduire des biocarburants avancés dans l'aviation, car ce serait la porte ouverte à l'importation de matières premières non durables pour compenser la demande. » Le gisement français d'huiles alimentaires usagées ne serait, en effet, pas suffisant pour respecter un taux d'incorporation de 16 % réalisé par Air France pour son premier vol long-courrier du genre (un Paris-Montréal), en mai 2021.

Généraliser ce taux d'incorporation à tout le secteur aérien demanderait un million de tonnes d'huiles alimentaires usagées, « soit l'équivalent de vingt fois le gisement total ». Porter ce taux à 100 % par vol ne permettrait d'effectuer que 700 Paris-Montréal, contre les 1,5 million de vols commerciaux annuels enregistrés en 2019, calcule Canopée dans un autre rapport publié en septembre (4) . L'an dernier, l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques (OSFME) rapportait que la production mondiale de biokérosène ne représentait pas plus de 1 % de la demande en carburant aéronautique.

Quel avenir pour les biocarburants ?

En somme, à la lumière de ses deux rapports, l'association préconise avant tout d'acter « la sortie de tous les biocarburants de première génération d'ici à 2030, [en] diminuant progressivement les seuils d'incorporation », relaie Joachim Voisin-Marras, en respect de la directive européenne RED II. Pour rappel, cette dernière regroupe l'ensemble des règles de comptabilité de participation des bioénergies aux objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables. Et il en va de même pour les biocarburants avancés, sur le long terme : « Les biocarburants avancés, même avec leur volume très limité, ne serviront à rien une fois la voiture thermique disparue. »

En finir avec ce que Canopée qualifie d'illusion des biocarburants passe inévitablement par plus de sobriété. « Il faut absolument réduire notre demande en mobilité », insiste l'auteur des deux rapports. Concrètement, cela signifie, dans l'aviation par exemple, de réduire drastiquement le trafic aérien et de suspendre l'objectif d'incorporation de 1 % de biocarburants avancés. Néanmoins, nuance Joachim Voisin-Marras, les huiles alimentaires usagées, notamment, peuvent être une solution dans des cas particuliers nécessitant des volumes très faibles. L'association Roule ma frite, qui officie dans plusieurs départements français, récupère de l'huile de friture, la valorise en nettoyants biodégradables, mais surtout la réutilise pour ses propres camions. Une démarche à petite échelle que même Canopée juge « plutôt vertueuse ».