Les associations Greenpeace et WWF ont publié, ce mardi 28 septembre, une étude (1) portant sur la pertinence et la fiabilité des labels alimentaires. L'analyse a passé le cahier des charges d'onze démarches publiques et privées au crible d'une grille de critères « de durabilité alimentaire ».

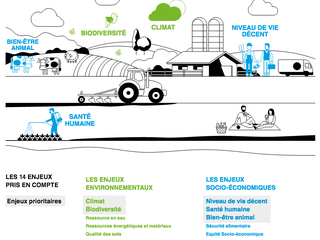

Pour sa grille d'analyse, le Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne (Basic (2) ) s'est fondé sur quatorze critères : sept sont de nature environnementale (impacts sur la biodiversité, le climat, les ressources en eau ou encore le taux de pertes et de gaspillage) et sept autres concernent les enjeux socio-économiques des labels étudiés (niveau de vie des agriculteurs, conditions des animaux, impact sur la santé humaine, etc.). Les analystes du Basic ont ainsi délivré un score global sur 5 à chaque label, en fonction de son potentiel d'impact positif socio-économique ou environnemental, et donc de sa pertinence.

Évaluation des bénéfices environnementaux et socio-économiques

Les meilleurs scores ont été obtenus par les démarches liées à l'agriculture biologique : le label Agriculture biologique (AB) et les démarches privées Bio Équitable en France, Demeter et Nature & Progrès. Ces démarches engendrent « les bénéfices socio-économiques et environnementaux les plus forts et les plus avérés », énoncent Greenpeace et WWF dans un communiqué. « L'opposition classique entre l'approche basée sur des exigences et interdits (usage proscrit des produits phytosanitaires, par exemple) et celle basée sur la démarche de progrès (réduire l'usage des produits phytosanitaires) doit être nuancée, voire dépassée, expliquent les ONG. Certaines démarches telles que Bio Équitable en France, Demeter et Nature & Progrès concilient les deux et obtiennent parmi les meilleurs résultats en termes d'impacts. »

Trois certifications environnementales – la mention réglementée Haute Valeur environnementale (HVE) et les démarches Zéro résidu de pesticides et Agri Confiance – produisent les impacts positifs les « plus faibles et peu avérés » en termes de qualité de l'air, de ressources en eau ou de biodiversité. En particulier, la démarche de certification environnementale HVE, portée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, « pâtit aujourd'hui de deux écueils principaux », d'après les ONG : un manque de transparence sur les résultats obtenus sur le terrain et l'absence de critères communs obligatoires à tous les agriculteurs engagés dans la démarche.

Quant aux autres démarches ciblées (comme Bleu-Blanc-Cœur ou C'est qui le patron ?!), Greenpeace et WWF relèvent une « hétérogénéité des bénéfices » en fonction des filières touchées. Il devient alors « difficile pour le consommateur de faire un choix raisonné », regrettent-elles.

Bilan mitigé, mais pas de cas désespéré

« Notre analyse montre que certains labels et signes de qualité délivrent déjà des impacts positifs sur le plan environnemental et social, et pas uniquement le label AB, concluent néanmoins Greenpeace et WWF, conjointement avec l'UFC-Que-Choisir, auteur avec l'Institut national de recherche agronomique (Inrae) d'une étude complémentaire. L'objectif est donc loin d'être inatteignable, aux acteurs de s'en donner les moyens. » Pour cela, les trois organisations recommandent notamment aux pouvoirs publics d'intégrer des critères de durabilité environnementale et socio-économique dans les démarches ou encore, plus concrètement, de réviser la certification HVE et de suspendre d'ici là le soutien public qui lui est attaché.