Le ministère de l'Ecologie a lancé le 2 juin dernier un appel à projets "ville respirable en 5 ans". Objectif annoncé ? Faire émerger des "villes laboratoires" volontaires pour mettre en œuvre des mesures "exemplaires" pour la reconquête de la qualité de l'air. Le cahier des charges (1) de cet appel à projets vient d'être rendu public par le ministère de l'Ecologie. L'occasion de voir ce qu'attend l'Etat des collectivités postulantes.

PM10 et dioxydes d'azote dans le viseur

Derrière le terme "ville respirable", le ministère de l'Ecologie place en premier lieu le respect des normes de qualité de l'air. La France est en effet l'un des Etats membres de l'Union européenne qui a des difficultés à respecter les valeurs de la directive du 21 mai 2008 sur la qualité de l'air ambiant (2) . En avril dernier, la Commission européenne a d'ailleurs menacé la France de nouvelles poursuites devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si le gouvernement français n'adopte pas rapidement des mesures efficaces pour lutter contre la pollution aux particules fines (PM10) dans une dizaine de zones. Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, la Martinique, la Vallée de l'Arve, la zone urbaine régionale PACA, Nice, Toulon et la zone Douai-Béthune-Valenciennes sont pointées du doigt. Les concentrations en PM10 y dépassent régulièrement les limites maximales journalières à savoir 50 µg/m³.

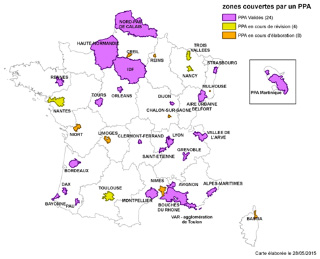

Les collectivités candidates à l'appel à projets devront donc s'engager à respecter les normes européennes sur les PM10 et le NO2. L'appel à projets s'adresse d'ailleurs "prioritairement" aux collectivités situées dans l'une des 36 zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère (PPA) (cf.carte).

Mettre en place des mesures "radicales" et "perceptibles"

Pour arriver à appliquer la directive européenne, les collectivités vont devoir "mettre en œuvre des mesures radicales présentant des effets rapidement perceptibles et durables", prévient le ministère dans le cahier des charges, "dans le domaine de la mobilité mais également, au regard des enjeux locaux, dans le domaine résidentiel, industriel et agricole".

L'appel à projets est l'occasion d'expérimenter de nouveaux outils, notamment ceux instaurés dans le projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte. C'est le cas par exemple des zones à circulation restreinte (ZRC) dans laquelle l'accès sera réservé aux véhicules les moins polluants. La création d'une telle zone est un des critères à respecter à minima pour postuler. Les collectivités doivent proposer au moins deux actions complémentaires portant sur des secteurs différents, adaptés aux spécificités de leur territoire : optimisation industrielle, réduction des émissions de particules du chauffage, des véhicules, équipements et pratiques agricoles, etc…

Un soutien financier et méthodologique

Pendant les cinq années de mise en œuvre de ces plans d'actions, les collectivités lauréates bénéficieront d'un appui financier et méthodologique de la part des services de l'Etat et de l'Ademe. Le fonds de financement de la transition énergétique soutiendra les études avec un taux maximal de 50% et les investissements, hors infrastructures de transport, avec un taux maximal de 30%, jusqu'à un million d'euros pour la totalité du projet. "L'objectif de cet accompagnement sera de valoriser et d'enrichir les projets, de les faire progresser, le cas échéant, vers un niveau d'exigence et d'intégration plus poussé", peut-on lire dans le cahier des charges. Les lauréats pourront également être conseillés pour accéder à d'autres financements : les prêts "croissance verte" de la Caisse des dépôts et consignations, les prêts verts de la Banque publique d'investissement (BPI), les programmes d'Investissements d'avenir (5) (PIA), les aides du Fonds européen de développement régional (Feder) et les aides du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt sur les équipements agricoles.

Petite précision bien utile pour les collectivités les plus proactives : les actions déjà financées dans le cadre des territoires à énergie positive et "zéro déchet, zéro gaspillage" ne sont pas éligibles.