Au moment où la France prépare une conférence environnementale devant conjuguer impératifs environnementaux, sociaux et économiques (la "social écologie" selon Nicole Bricq), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié un examen des politiques environnementales de l'Allemagne riche en enseignements.

Un secteur vert porteur de croissance

Les recettes de l'Allemagne

"De 1999 à 2003, l'Allemagne a mené une réforme fiscale écologique dans le but de faire baisser les émissions de CO₂ et de promouvoir la création d'emplois et l'innovation".

Une taxe sur la consommation d'électricité a été instaurée et les droits indirects sur les énergies fossiles ont été relevés graduellement. Les recettes dégagées ont permis de baisser les cotisations de sécurité sociale.

Mais des voies d'amélioration sont soulignées par l'OCDE. Ainsi, l'écotaxe sur les carburants n'est pas calculée en fonction de leur teneur en carbone ou d'autres externalités environnementales. Le gazole, par exemple, est moins taxé que l'essence. De même, plusieurs secteurs (charbon et industries à vocation exportatrice) bénéficient d'exonérations. "Enfin, les taxes n'ont pas été ajustées en fonction de l'inflation, de sorte que leur effet incitatif s'est affaibli".

De plus, "l'Allemagne consacre des dépenses importantes à des mesures de soutien qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement", de l'ordre de 1,9 % du PIB en 2008. "En recourant plus largement aux instruments économiques, notamment aux écotaxes, et en réformant les subventions préjudiciables à l'environnement, elle pourrait rendre son système fiscal plus favorable à la croissance, contribuerait à préserver l'équilibre budgétaire et atteindrait ses objectifs environnementaux de façon plus efficace et économe".

Pour les énergies renouvelables, l'Allemagne a conjugué un système de soutien sous forme de tarifs d'achat (dès 1991) à un effort de recherche et développement (au détriment du soutien R&D au nucléaire et aux combustibles fossiles). De ce fait, "le nombre d'emplois dans le secteur des renouvelables a plus que triplé entre 2002 et 2010 pour atteindre 370.000. Les effets nets (en équilibre général) sur l'emploi sont cependant difficiles à apprécier, compte tenu des destructions d'emplois dans les secteurs en déclin. Le poids des énergies renouvelables a plus que triplé en dix ans : en 2010, elles représentaient 10 % des approvisionnements en énergie primaire et constituaient la troisième source d'électricité du pays". L'OCDE souligne néanmoins que le rapport coût efficacité de telles mesures et les coûts supportés par les consommateurs font aujourd'hui débat.

"Selon certaines estimations, le secteur des biens et services environnementaux (défini au sens large) pourrait enregistrer une croissance d'environ 7,7 % par an pour atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards d'euros en 2020, apportant ainsi une importante contribution à la croissance économique et à l'emploi", indique l'OCDE. Un tiers de ces biens et services, notamment les systèmes photovoltaïques, les produits d'isolation et les aérogénérateurs, étaient destinés à l'export.

"L'essor des secteurs verts a été favorisé notamment par un cadre national de l'innovation solide, une industrie diversifiée et une forte participation au commerce international. Il se poursuivra normalement, dans la mesure où les marchés mondiaux du solaire thermique et photovoltaïque et de l'éolien devraient progresser de 20 % par an d'ici à 2020". L'Allemagne fait partie des principaux fournisseurs mondiaux en biens et services environnementaux, même si elle perd aujourd'hui des parts de marché, notamment dans le photovoltaïque, face à la hausse de la concurrence.

De réelles améliorations environnementales

Si depuis les années 2000, l'économie allemande affiche de bons résultats économiques, le pays a également "continué de consolider et d'affiner son cadre de la politique de l'environnement, qui était déjà ambitieux au départ. Elle s'est en outre détournée des politiques axées sur des secteurs particuliers pour privilégier une approche plus intégrée et transversale ; c'est ainsi qu'elle a adopté en 2002 la Stratégie nationale de développement durable et lancé des initiatives importantes dans les domaines de la politique énergétique et climatique, de l'efficacité des ressources et de la biodiversité".

Résultat : les intensités carbone, énergétique et en ressources naturelles de l'économie allemande ont diminué. "L'Allemagne est l'un des rares pays de l'OCDE à avoir réalisé un découplage absolu entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la croissance économique dans les années 2000". Si le pays a d'ores et déjà atteint et même dépassé ses objectifs dans le cadre du protocole de Kyoto, la reprise économique et la sortie du nucléaire d'ici 2022 pourraient néanmoins, à court terme, entraîner une hausse de la consommation de combustibles fossiles et donc des émissions de GES.

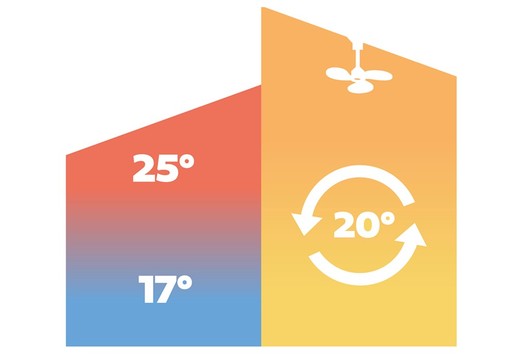

Malgré son tissu industriel dense, l'intensité énergétique du pays se situe dans la moyenne de l'OCDE. "La consommation d'énergie est restée quasiment stable au cours des années 2000, grâce notamment à toute une série d'initiatives en faveur de l'efficacité énergétique et à l'augmentation de la fiscalité et des prix de l'énergie". Mais le pays pourrait aller beaucoup plus loin : l'industrie allemande pourrait réaliser de nouvelles économies susceptibles d'atteindre 10 milliards d'euros par an en investissant dans l'efficacité énergétique et le secteur résidentiel conserve de larges marges de progrès malgré les efforts accomplis. Pour inciter la rénovation, l'OCDE préconise une remise à plat de la législation en matière de loyers, "par exemple en instituant un indice de référence des loyers tenant compte de l'efficacité énergétique pour renforcer l'incitation en faveur de la rénovation de l'habitat".

Enfin, l'Allemagne affiche l'un des plus fort taux de productivité des ressources de l'OCDE, avec une augmentation de 48 % du PIB par unité de matière utilisée entre 1994 et 2010."Cette progression s'explique principalement par des changements structurels et par le recul de l'extraction intérieure de minéraux de construction et de charbon. Elle a aussi été favorisée par des politiques efficaces de gestion des déchets : en 2009, les trois quarts environ des déchets totaux et des déchets municipaux étaient prétraités et envoyés vers des centres de valorisation, et 63 % des déchets municipaux étaient recyclés, soit un taux supérieur à la moyenne de l'Union européenne (qui est de 46 % pour l'UE-15)".

Des défis restent à relever

L'Allemagne doit encore relever les défis de la qualité des eaux, travailler à une meilleure protection de la biodiversité et lutter contre l'étalement urbain. De plus, la qualité de l'air dans certaines villes n'est pas conforme aux normes en vigueur.