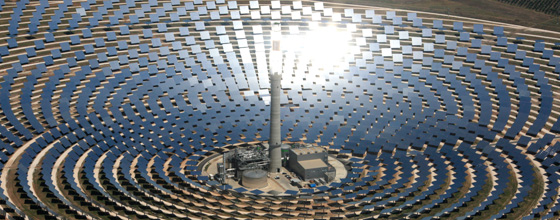

Mardi 4 octobre est officiellement inaugurée la centrale Gemasolar à Fuentes de Andalucia à proximité de Séville en Andalousie (Espagne). Basée sur la technologie solaire thermique à concentration, la centrale est la première de taille commerciale à utiliser des sels fondus (un mélange de nitrate de potassium et nitrate de sodium fondu) pour stocker l'énergie et lisser ainsi la production électrique sur 24 heures.

La centrale sévillane, avec une puissance de 19,9 mégawatts (MW), devrait produire 110 gigawatt-heures (GWh) par an. Une production équivalant à la consommation de 25.000 foyers. Quant aux 171 millions d'euros d'investissement, ils ont été réunis par la société Torresol Energy Investment, une société détenue par Masdar, le consortium émirati s'appuyant sur un projet de ville neutre en carbone à proximité d'Abu-Dhabi (Emirats Arabe Unis), et le groupe espagnol d'ingénierie Sener.

Stocker les sels fondus

Une fois chauffé, les sels produisent, via un échangeur thermique, la vapeur qui alimente une turbine couplée à un alternateur électrique. Selon Terrasol, le recours aux sels fondus offre un premier avantage grâce à leur température très élevée qui permet de produire de la vapeur sous pression ce qui accroît rendement.

Autre atout : avec les sels fondus, le solde de l'énergie non utilisée en journée peut être stocké dans un réservoir pour alimenter l'échangeur thermique de nuit. Quand le solaire photovoltaïque ne fonctionne que de jour, la centrale Gemasolar peut produire de l'électricité de jour comme de nuit.

Produire de l'électricité "de base"

Ainsi, le 4 juillet 2011, la centrale, qui fonctionne depuis fin mai 2011, a réussi pour la première fois à produire de l'électricité pendant 24 heures sans interruption. Pour arriver à un tel résultat, il a fallu auparavant emmagasiner suffisamment de chaleur via le stockage des sels fondus excédentaires. Une situation rendue possible fin juin, lorsque le réservoir a atteint pour la première fois sa capacité maximale.

La production électrique en continu à partir de l'énergie solaire représente une première, selon Torresol, alors que la centrale ne fonctionne pas à plein rendement. L'opérateur espère que l'installation atteindra 70 % de sa capacité maximale fin 2012. A terme l'opérateur vise une production en continu durant "la plupart des jours d'été". Un objectif qui, s'il est atteint, offrirait "un niveau de charge annuel supérieur à la plupart des installations de production électrique de base tels que les centrales nucléaire", précise-t-il.

Comme la centrale devrait pouvoir fournir de l'électricité pendant 15 heures sans rayonnement solaire, c'est-à-dire de nuit ou lorsque l'ensoleillement est limité par la nébulosité, elle devrait assurer son rôle à raison de 6.500 heures par an, soit quelque 270 jours complets. Un tel facteur de charge est "1,5 à 3 fois plus élevé que celui des autres centrales solaires à concentration".

Grands espaces désertiques

Jusqu'à maintenant, si le solaire thermique a démontré son efficacité technique, il n'a jamais pu s'imposer économiquement, comme l'illustre l'exemple français de la centrale Thémis située à Targasonne (Pyrénées-Orientales). Initiée en 1977, la centrale fut inaugurée en 1983. Le manque de rentabilité du projet entraîne la fermeture du site dès 1986 et le quasi-abandon du site jusqu'en 2004, date à laquelle est décidée la reconversion de la centrale en site de recherche sur l'énergie solaire. Cependant, le projet actuel vise à reconditionner les héliostats pyrénéens en les équipant de panneaux photovoltaïques, plutôt que de poursuivre dans la voie du solaire thermique à concentration.

Notons que d'autres projets de production électrique s'appuyant sur le solaire thermique couplé au stockage de sels fondus pourraient apparaître de par le monde. Ainsi, l'ONG Beyond Zero Emissions, spécialisée dans la transition énergétique, a fait de cette technologie la base de son scénario 100 % énergies renouvelables pour l'Australie. Elle estime notamment que la technologie pourrait être la "colonne vertébrale" du scénario et répondre à près de 60 % de la demande électrique. Un projet qui illustre les conditions optimales qui devraient permettre à la technologie de décoller : de grands espaces ensoleillés. Les déserts chauds semblent ainsi particulièrement appropriés.