La loi pour l'accès au logement et pour un urbanisme rénové (Alur), publiée en mars 2014, vise à lutter contre l'artificialisation des sols, en densifiant notamment les zones pavillonnaires. Dans cet objectif, elle a supprimé les coefficients d'occupation des sols et la taille minimum des terrains, inscrits dans les plans locaux d'urbanisme (PLU).

"Nombre de plans d'occupations des sols (POS) élaborés dans les années 70 ou 80 sont source d'étalement urbain ou de mitage en comportant des dispositions très extensives en termes de périmètres de zones constructibles et comportent des prescriptions en termes de surface minimale de terrain ou des coefficients d'occupation des sols bas qui ne permettent pas de densifier le tissu urbain existant", justifie l'étude d'impact du projet de loi (1) . Selon le document, nombre de communes ont édicté des règles abusives, à mauvais escient.

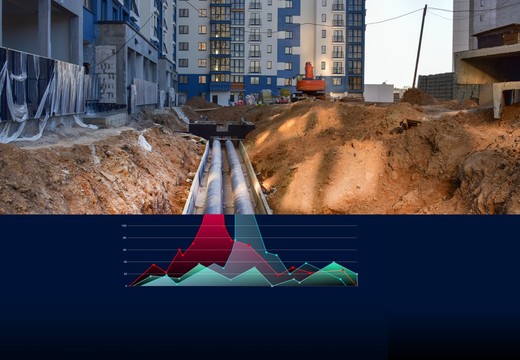

Mais la suppression de ces dispositions d'urbanisme pose question, notamment aux services publics d'assainissement non collectif (Spanc), qui assurent le contrôle de la conformité de ces installations. En effet, les filières traditionnelles de l'ANC ont besoin d'une superficie minimale pour être efficaces. Réduire la taille des terrains constructibles conduira à recourir aux filières agréées, notamment les microstations, qui sont pourtant censées constituer une solution d'exception lorsqu'elles s'affranchissent de l'infiltration par le sol. Ce sujet faisait l'objet d'une conférence lors des Assises de l'ANC, organisées en octobre à Alès (30).

La taille des parcelles doit "être suffisante" pour permettre un ANC

Quelle règle pour les différentes solutions d'ANC ?

Il existe trois grandes familles d'installations d'assainissement non collectif : les filières traditionnelles et les dispositifs filtrants et microstations. Les eaux usées traitées doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. Le rejet vers le milieu hydraulique "n'est possible qu'après une étude particulière démontrant qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable et après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur", rappelle le site interministériel dédié à l'ANC. Cette solution ne devrait donc être envisagée que lorsque la perméabilité du sol ne permet pas de recourir à l'infiltration.

Pour justifier la suppression de cette disposition, l'étude d'impact rappelle qu'en matière d'ANC, "la diversité des solutions possibles permet le plus souvent d'adopter des techniques peu consommatrices d'espace, en tout cas loin de nécessiter les tailles minimales de terrain qui sont parfois imposées dans certains documents d'urbanisme pour cette raison (de 1.000 m² et plus)". Selon ce document, d'autres critères sont tout aussi importants que la taille du terrain : l'aptitude des sols, la capacité d'accueil de l'habitation, l'emprise nécessaire à la gestion des eaux pluviales à la parcelle, la surface bâtie, les chemins d'accès, les contraintes topographiques (pente,…) et/ou géométriques, les distances imposées par d'éventuelles servitudes de passage de réseaux in situ ou à proximité (eau, gaz, …).

Celui-ci propose donc de remplacer cette règle restrictive par "une disposition plus générale précisant que la superficie de la parcelle doit être suffisante pour permettre la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif réglementaire, charge au service de l'assainissement qui doit donner son accord préalable à la construction de vérifier la faisabilité du projet".

Mais, selon Barbara Rivoire (4) , avocat spécialiste des questions d'aménagement et d'environnement, cette préconisation est sujette à interprétation : "Avant, il y avait un cadre juridique précis. Désormais, le refus de permis de construire devra être justifié", estime-t-elle. Cette insécurité juridique avive les craintes des Spanc.

Vers une banalisation des microstations

L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit bien que le "permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".

Cependant, de nombreuses interventions lors de la conférence ont souligné que les Spanc ne pourraient pas s'opposer à des projets de microstations sur le critère de la salubrité, puisque ces dispositifs sont désormais agréés par les pouvoirs publics. Or, ce type d'installation n'est pas voué à être généralisé, mais plutôt à répondre à des cas particuliers, par exemple des réhabilitations dans des contextes contraints.

Autre problème : la conformité de la future installation est étudiée par le Spanc au moment du dépôt de la demande de permis de construire. Dans le cas d'une division de parcelle par un aménageur (5) , un particulier pourra avoir acheté un terrain situé en zone constructible, qui pourrait être jugé inconstructible puisque ne répondant pas aux conditions requises pour un dispositif d'ANC…

L'étude d'impact envisage bien une réponse, dans le cadre de divisions de parcelles conduisant à la construction de lotissements : "Encourager des dispositifs d'assainissement semi collectifs communs à plusieurs parcelles". Mais le document ne dit rien des cas où les Spanc devront se prononcer sur de petites parcelles isolées et désormais susceptibles de devenir constructibles…