''En termes de niveaux de pollution constatés, l'année 2010 se situe dans la continuité des observations des années précédentes pour la plupart des polluants réglementés, avec une baisse qui se poursuit pour le monoxyde de carbone et pour le dioxyde de soufre, pour lesquels aucun dépassement réglementaire n'est constaté'', note le ministère de l'Ecologie dans le bilan 2010 de la qualité de l'air (1) . Cependant, les sites urbains et périurbains sont particulièrement concernés par des dépassements de seuil de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines de moins de 10 microns de diamètre (PM10). Les zones situées à proximité du trafic sont les plus sensibles.

Le ministère de l'Ecologie vient de soumettre à consultation publique le projet d'arrêté établissant la nomenclature des véhicules dans les expérimentations de zones d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) (2) , dispositifs visant à réduire la pollution atmosphérique (particulièrement les NO2 et les PM10) liée à la circulation routière en zone urbaine et périurbaine. Mais d'ores et déjà, cette classification est jugée injuste socialement.

Les NO2 et le PM10 posent toujours problème sur les sites trafic

Les concentrations de NO2 ont légèrement baissé entre 2000 et 2010 sur les sites de fond (urbains, périurbains, ruraux) et industriels. La valeur limite du NO2 en moyenne annuelle, de 40 μg/m3 pour l'année 2010, est respectée sur l'ensemble des sites urbains et périurbains à l'exception de deux sites à Paris.

En revanche, à proximité du trafic, la moyenne annuelle des concentrations observées (49 μg/m3) est en légère augmentation par rapport à 2009. Les plus grandes agglomérations (Paris, Aix en Provence-Marseille) ont connu une hausse marquée. D'autres villes ont également connu des dépassements de la valeur limite pour la moyenne annuelle (3) , dans une moindre mesure.

La progression de la part des véhicules diesel, notamment de ceux qui sont équipés de catalyseurs d'oxydation, dans le parc automobile français serait en partie responsable de ces hausses.

PM10 : l'année 2011 dépasse déjà les seuils

Les premières données connues pour l'année 2011 font état de plusieurs dépassements journaliers de PM10.

Mi-mars 2011, les régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes enregistraient déjà, sur certains sites, un nombre de jours de dépassement supérieur à celui toléré par la réglementation européenne.

Deux sites industriels, 10 de fond (urbains et périurbains) et 17 sites de proximité trafic (4) ne respectent pas la valeur limite journalière de 50 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an. D'ailleurs, une procédure contentieuse contre la France est en cours au niveau communautaire pour non-respect des normes de particules dans certaines agglomérations.

ZAPA : interdire l'accès de certains véhicules dans les zones particulièrement touchées

D'ici 2012, la France devrait expérimenter dans certaines collectivités locales des zones d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA). L'objectif : restreindre ou interdire l'accès de certaines zones aux véhicules les plus polluants. Pour justifier ces dispostifs, le gouvernement s'appuie sur les expériences de même type menées en Europe et qui auraient permis une diminution des émissions de PM10 de 19 % à Londres, 25 % à Berlin et 40 % à Stockholm.

Huit collectivités perçoivent actuellement des subventions de l'Etat pour la mise en place de leurs projets de zones basse émission. D'autres communes devraient rejoindre l'expérimentation ZAPA d'ici 2012.

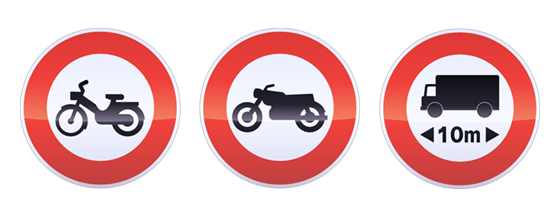

En attendant, le ministère de l'Ecologie a soumis à consultation publique le projet d'arrêté établissant la nomenclature des véhicules dans les expérimentations de ZAPA. Plusieurs groupes de véhicules sont définis, en fonction de leur date de première immatriculation, en lien avec leur niveau d'émissions polluantes (norme Euro). Les deux, trois roues et quadricycles à moteurs, les voitures particulières, les utilitaires légers et les poids lourds sont concernés. Libre aux collectivités de choisir, parmi ces groupes, ceux qui seront interdits, en fonction de leurs problématiques locales. Le texte présente 10 scénarios d'interdiction de véhicules, dont certains intègrent une distinction selon le type de motorisation des véhicules (essence ou diesel), une distinction qui n'est pas établie dans la nomenclature.

Le projet d'arrêté prévoit néanmoins des dérogations nationales pour certains véhicules, comme ceux des forces de police, de gendarmerie, des forces armées, des services de la sécurité civile, des pompiers, des véhicules des SAMU et SMUR, des ambulances, des véhicules des personnes à mobilité réduite, et des véhicules électriques.

Un dispositif jugé ''injuste socialement''

D'ores et déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer cette classification. À l'instar de Franck Marlin, député-maire d'Etampes (UMP), dans l'Essone, qui estime qu' ''on demande encore une fois (aux Français) de mettre la main au porte-monnaie pour acheter des véhicules plus récents. Et, comme toujours, ce sont les plus modestes qui vont payer la note".

Denis Baupin, adjoint chargé du développement durable à la mairie de Paris partage le même avis. La non-prise en compte des émissions de CO2 dans cette classification conduit à ce que''seuls les véhicules diesel les plus anciens et les moins coûteux, pourraient être concernés par la ZAPA, tandis qu'échapperaient à toute restriction les véhicules les plus puissants, les plus consommateurs d'énergie fossile et les moins adaptés à la ville. Ainsi, ne seraient essentiellement touchées que les catégories sociales les plus vulnérables''.

Franck Marlin précise que "réduire la circulation au coeur d'une ville ne se limite pas aux seuls habitants de cette ville. Cela concerne toutes les personnes qui résident parfois à plusieurs dizaines de kilomètres et qui n'ont toujours pas les moyens de transports en commun adaptés et suffisants pour se rendre sur leur lieu de travail ".

L'association des maires de grandes villes de France, favorable à l'expérimentation ZAPA, rappelle que ''la mise en place des périmètres doit être (…) accompagnée d'un développement de transports alternatifs au service des populations concernées''.