"Chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre qu'aucune des décennies précédentes depuis 1850." Telle est la principale conclusion du nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) rendu public ce vendredi 27 septembre. Cette conclusion sonne comme un démenti des thèses climato-sceptiques selon lesquelles le "plateau" des températures moyennes terrestres observé depuis 1998 invalide le consensus mondial sur les changements climatiques. Le document ajoute que, s'agissant de l'hémisphère nord, la moyenne des températures entre 1982 et 2012 est probablement la plus élevée des 1.400 dernières années.

Depuis lundi, les experts du Giec et les représentants des Etats étaient réunis à Stockholm (Suède) pour conclure les travaux du premier groupe de travail (WG1) en charge d'évaluer les changements climatiques et les aspects physiques du système climatique. Le résumé à l'attention des décideurs (1) , qui synthétise en 36 pages les quelque 2.000 pages du rapport complet, actualise les connaissances clés sur le climat et remplace en tant que document de référence son prédécesseur publié il y a sept ans. Il s'agit de la cinquième publication de ce rapport après celles de 1990, 1995, 2001 et 2007.

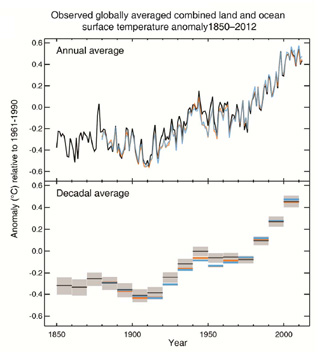

Pour appuyer l'idée selon laquelle la pause observée depuis 1998 dans la hausse des températures ne remet pas en cause la tendance au réchauffement climatique, les scientifiques du Giec proposent une approche basée sur les températures décennales moyennes et avancent plusieurs explications. Concernant l'approche, le Giec met en avant les moyennes décennales plutôt que la courbe des moyennes annuelles des températures (voir graphique). Graphiquement, les moyennes décennales sont effectivement plus convaincantes, d'autant plus que la hausse du niveau et de la température des océans, ainsi que la fonte de la banquise arctique, se confirment.

Du côté des explications scientifiques, les climatologues s'appuient tout d'abord sur la variabilité du système climatique. Si l'influence humaine sur le climat est la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du vingtième siècle, cela ne signifie pas que l'accumulation de gaz à effet de serre anthropiques dans l'atmosphère explique l'intégralité des variations climatiques observées. La variabilité du système climatique peut donc jouer contre la tendance à la hausse enregistrée. "Le climat ne se réchauffe pas de façon continue", résume Christophe Cassou, chercheur au CNRS, ajoutant qu'"il fluctue autour de la tendance à la hausse". Il illustre son propos en revenant sur l'été 2013 qui a vu l'un des mois de juin les plus froids enregistrés en Europe, suivi d'un mois de juillet parmi les plus chauds.

Autre élément de réponse avancé : l'atmosphère n'est pas le seul réceptacle de l'énergie excédentaire. Ici, c'est le rôle de l'océan qui est pointé et le Giec estime que "l'océan domine dans l'accroissement de l'énergie stockée dans le système climatique, comptant pour plus de 90% de l'énergie accumulée entre 1971 et 2001". Il est "virtuellement certain", c'est-à-dire avec une probabilité d'au moins 9,9 chances sur 10 pour que l'affirmation soit correcte, que la couche supérieure des océans (jusqu'à 700 m de profondeur) a vu sa température augmenter sur la période. L'océan a absorbé "la majeure partie de la chaleur", résume Thomas Stocker, le co-président du groupe de travail dédié aux aspects physiques du climat. "Cela ne veut pas dire que l'océan va nous sauver", ajoute l'expert, "mais plutôt que la hausse des températures aurait été plus élevée".

Enfin, le cycle de réchauffement et de refroidissement de l'océan Pacifique apporte aussi une part d'explication. En effet, ce cycle est entré dans une phase froide qui impacte sensiblement la température moyenne du Globe puisque le Pacifique couvre environ un tiers de la surface de la Terre.

Plus de réels doutes sur l'influence humaine

Le réchauffement observé depuis 1950 est "sans équivoque", précise le résumé à l'attention des décideurs, et le Giec estime aujourd'hui qu'"il est extrêmement probable [c'est à dire avec une probabilité d'au moins 9,5 chances sur 10 pour que l'affirmation soit correcte] que l'influence humaine sur le climat a été la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du vingtième siècle". Ce réchauffement est constaté à la lecture des données atmosphériques et océanographiques ainsi que dans les modifications du cycle global de l'eau, dans la réduction des couvertures neigeuses et glaciaires ou encore dans l'observation de certains évènements climatiques extrêmes.

Il s'agit d'un renforcement du consensus scientifique, le précédent rapport stipulant que "c'est avec un degré de très haute confiance [c'est à dire avec une probabilité d'au moins 9 chances sur 10 pour que l'affirmation soit correcte] que l'on peut affirmer que l'effet global moyen net des activités humaines depuis 1750 a été le réchauffement".

Ce constat se base, entre autres, sur les mesures de concentrations de gaz à effet de serre (CO2, méthane et oxyde nitreux) qui font apparaître aujourd'hui des niveaux records depuis au moins 800.000 ans. De même, les concentrations atmosphériques de CO2 ont augmenté de 40% depuis l'ère préindustrielle, du fait principalement des émissions anthropiques et, dans une moindre mesure, du changement d'affectation des sols. "Il est extrêmement probable que plus de la moitié de la hausse des températures globales moyennes de surface observée de 1951 à 2010 a été causée par la hausse des concentrations de gaz à effet de serre anthropiques", ajoute le Giec.

Aujourd'hui, les climatologues du Giec envisagent une hausse des températures comprise entre 1°C (2) , pour le scénario le plus favorable, et 2°C (3) , pour le scénario le plus pessimiste, sur la période allant de 2046 à 2065, par rapport à la période 1986-2005. Sur la période allant de 2081 à 2100, elle pourrait s'élever de 1°C (4) à 3,7°C (5) .

Quant à la hausse du niveau des océans, elle pourrait être comprise entre 24 cm (6) et 30 cm (7) , pour la période allant de 2046 à 2065, et de 40 cm (8) et 63 cm (9) , pour la période allant de 2081 à 2100.

Aux décideurs d'agir

Quelles conséquences auraient ces changements climatiques s'ils se matérialisaient ? Les spécialistes des impacts climatiques du deuxième groupe de travail rendront leur synthèse sur le sujet en mars 2014? Comment réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre ? Ce sont cette fois-ci les économistes qui répondront en avril 2014.

Objectif : convaincre les responsables politiques de signer un accord global sur le climat en décembre 2015 à Paris. Certes, "on ne connaît pas encore tout du climat, mais on en sait déjà suffisamment pour agir", a rappelé, en préambule à la présentation du rapport, Achim Steiner, directeur général du Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), exhortant les décideurs politiques à agir. On peut néanmoins relever que le précédent rapport de 2007 apportait déjà suffisamment de certitudes, mais qu'elles n'ont pas abouti à un accord global en 2009 à Copenhague (Danemark).