France Stratégie, le cercle de réflexion rattaché à la Première ministre, a publié une nouvelle étude (1) qui met en avant la corrélation entre l'exposition multiple aux polluants et la précarité sociale dans certains territoires. Pour apporter un premier éclairage sur la double exposition aux inégalités environnementales et sociales, France Stratégie a conduit une analyse croisée de six types de pollutions des sols et de l'air pour l'ensemble des communes de France métropolitaine, en fonction de caractéristiques socioéconomiques des populations.

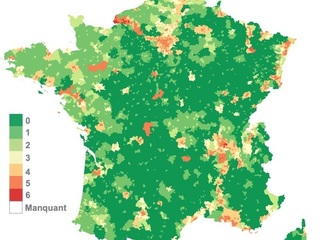

Côté méthodologie, les auteurs ont construit un indice d'exposition multiple (IEM) aux pollutions étudiées auxquelles est exposée une population donnée. Pour constituer cet indicateur, ils ont défini six critères d'exposition à la pollution, cumulables. L'indicateur peut prendre sept valeurs, entre 0 (aucun critère respecté) et 6 (six critères sont cumulés). Les critères sont atteints lorsque la commune fait partie des 20 % les plus polluées, respectivement en termes d'émissions de dioxyde de soufre (SO2), de particules en suspension (PM10), de particules fines (PM2,5), d'ammoniac (NH3) et d'oxydes d'azote (NOx), et lorsqu'on y détecte au moins une pollution des sols. Les auteurs ont également analysé le niveau d'exposition aux différentes pollutions, selon les déciles de niveau de vie médian des ménages résidant dans ces communes.

Des territoires multiexposés à l'ensemble des pollutions

Suivant la taille de la commune, l'IEM « peut être croissant avec le niveau de vie de ces territoires (petites communes) ou avoir une relation plus constante avec le niveau de vie (communes moyennes et grandes) », observent les auteurs. Par exemple, les communes à IEM de 6 comptent, en moyenne, quatre points de plus de chômeurs dans leur population active que la moyenne nationale, alors que les communes dont l'IEM est inférieur à 4 en comptent, en moyenne, moins qu'au niveau national. À l'inverse, les auteurs notent que les ouvriers et les employés « vivent relativement plus dans les communes à faible IEM ; les cadres sont généralement situés dans les communes à IEM moyen, voire haut ».

Des communes pauvres plus exposées aux pollutions

Ainsi, dans les Hauts-de-France, le taux moyen de pauvreté atteint 18 % dans les communes les moins exposées et 26 % dans celles à IEM maximal. « Certaines communes de la région illustrent cette double vulnérabilité, comme Grande-Synthe (IEM de 5, niveau de vie inférieur de 29 % à la moyenne nationale, et taux de pauvreté à 32 %), qui figure dans les 5 % des communes nationales les plus pauvres », citent les auteurs. À l'inverse, certaines communes de la région « sont aisées, mais polluées, comme Le Touquet-Paris-Plage, qui fait partie des 5 % des communes nationales les plus riches, avec un IEM de 5 ».

En outre, les zones rurales sont « plus pauvres, avec une population plus âgée », comme c'est le cas dans la région Bretagne. Ces territoires sont peu « surexposés » à l'ensemble des pollutions étudiées, mais fortement exposés à l'ammoniac, essentiellement d'origine agricole, et aux particules fines, pouvant provenir des moissons. Les émissions d'ammoniac sont concentrées dans les communes les plus pauvres de moins de 5 000 habitants et diminuent avec le revenu médian de la commune, « ce qui est caractéristique des zones rurales », ajoutent les auteurs. Ainsi, dans ces zones, les 10 % des communes les plus pauvres présentent des expositions aux émissions d'ammoniac 66 % plus élevées que les 10 % des communes les plus riches. « Certaines communes de Bretagne représentent parfaitement cette spécificité, comme Guingamp, qui se situe dans les 5 % des communes nationales les plus pauvres et les 20 % les plus exposées à l'ammoniac. »

Les grandes villes, plus riches et plus exposées à la pollution de l'air

Quant aux métropoles et aux grandes villes, elles concentrent des populations « plus jeunes et plus riches », mais sont davantage exposées à la pollution, notamment de l'air. Par exemple, en région Île-de-France, 43 % des cadres résident dans des communes à haut niveau d'exposition pour cinq des six polluants (liés au trafic routier plus important et, dans certains cas, à la présence de sites industriels). Les centres-villes et leurs banlieues proches, « statistiquement plus pollués, regroupent à la fois des quartiers à hauts et très bas revenus », tandis que les zones périurbaines, « moins polluées, sont de plus en plus aisées », indiquent les auteurs. Ainsi, Bobigny, qui figure parmi les 5 % des communes nationales les plus pauvres, et Le Vésinet, qui apparaît dans les 5 % des communes nationales les plus riches, ont « un IEM proche ». Le lien entre les inégalités d'expositions et les inégalités sociales « dans les grandes villes n'est donc pas univoque ».

Certaines communes de la métropole se révèlent donc multiexposées, « ce qui appelle des mesures ambitieuses de lutte contre les pollutions, ainsi que des actions de prévention sanitaire adaptées aux spécificités territoriales, en distinguant notamment zones agricoles et zones urbaines », concluent les auteurs.