La loi du 14 décembre 2020 autorise provisoirement l'utilisation de pesticides néonicotinoïdes (imidaclopride et thiamethoxam) pour traiter les semences de betteraves sucrières, contre les pucerons et la maladie de la jaunisse. Cette dérogation à l'usage des néonicotinoïdes (interdits depuis septembre 2018 en France) court jusqu'en 2023 au plus tard. Alors que les ONG contestent le recours à ces pesticides nocifs pour les abeilles, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) annonce, ce 2 juin, avoir identifié 22 méthodes ou produits alternatifs substituables aux néonicotinoïdes pour la lutte contre les pucerons de la betterave. « Nous nous sommes concentrés sur les deux espèces de pucerons principalement responsables de la transmission des virus de la jaunisse, le puceron vert du pêcher (Myzus persicae) et le puceron noir de la fève (Aphis fabae) pour identifier des solutions rapidement disponibles pour la betterave sucrière », explique Emmanuel Gachet de l'Anses.

Deux produits phytopharmaceutiques de synthèse utilisés à court terme

Dans son rapport (1) , l'Agence a retenu quatre solutions alternatives disponibles à court terme pour réduire les populations de pucerons. Il s'agit de deux produits phytopharmaceutiques de synthèse : le flonicamide qui dispose déjà d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un usage sur betterave, et le spirotétramate. À ces produits phytos s'ajoutent deux méthodes culturales « fondées sur la modification du mode de fertilisation ou protection des sols : le paillage, d'une part, et la fertilisation organique à l'aide de vermicompost, d'autre part ».

Les méthodes culturales apparaissent quant à elles « comme la troisième option la plus prometteuse, combinant une bonne efficacité, une bonne durabilité a priori et pouvant être déployées sans besoin d'AMM ».

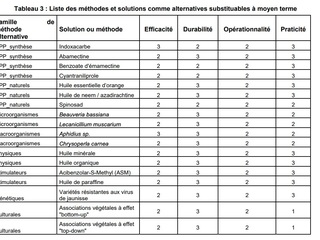

Dix-huit autres solutions substituables à moyen terme

En plus de ces quatre solutions « immédiatement utilisables », l'Anses identifie dix-huit solutions substituables aux néonicotinoïdes à moyen terme. Elles devraient être disponibles « dans un délai de deux à trois ans ». On trouve des produits phytopharmaceutiques de synthèse (quatre produits) et d'origine naturelle (trois produits), des microorganismes ou encore des insectes prédateurs ou parasitoïdes des pucerons ainsi que des huiles végétales ou minérales. Des produits phytopharmaceutiques d'origine naturelle « avec une réelle efficacité au champ ont été identifiés (ex. huile de neem, huile essentielle d'orange) et pourraient être rapidement mis à la disposition des agriculteurs », précise l'Anses. « Ils présentent sans doute une moindre rémanence et peut-être un moindre risque pour l'environnement que leurs homologues de synthèse mais ceci demande à être vérifié (par l'exemple l'huile de neem est considérée comme toxique pour les organismes aquatiques). Il est également nécessaire d'en préciser les conditions d'application sur betterave (formulation, dose, rémanence, etc.) », explique l'Agence.

L'emploi d'huiles minérales (notamment l'huile de paraffine) et organiques (ex. huiles végétales) « serait aussi à considérer sérieusement car leur emploi est aisé et leur efficacité, combinant différents effets (décapant, dessiccation, asphyxie, parfois élicitation de défenses des plantes), est avérée », ajoute l'Anses. De même, les microorganismes (champignons ou bactéries entomopathogènes) et les macroorganismes (prédateurs et parasitoïdes) ont « une bonne efficacité contre les pucerons ». Des produits « à base de Lecanicillium muscarium déjà autorisés et commercialisés pour d'autres usages pourraient être rapidement mobilisables ».

Par ailleurs, le déploiement de variétés de betterave sucrière résistantes aux virus de la jaunisse (plus qu'aux pucerons vecteurs) semble « une option très prometteuse », indique l'Anses, « car de nombreux gènes de résistance ont récemment été identifiés. Cette méthode aurait de plus l'avantage de l'efficacité et de la facilité de mise en œuvre, sans impact négatif sur l'environnement ».

Des alternatives efficaces mais insuffisantes en utilisation seule

La plupart de ces solutions alternatives montrent « des efficacités correctes mais insuffisantes, en utilisation seule, pour réduire les niveaux de dégâts à un seuil économique acceptable », conclut l'Anses. Elle recommande donc de soutenir l'effort de recherche et développement « pour adapter les solutions identifiées sur d'autres cultures au cas de la betterave sucrière et tester des combinaisons de solutions dans une approche de lutte intégrée, ainsi qu'en matière d'épidémiosurveillance ».