A Nanterre, l'écoquartier Boule-Sainte-Geneviève commence à voir le jour. Les bâtiments seront à basse consommation ou à énergie positive, et le système de chauffage reposera sur la récupération de chaleur sur les eaux usées. Une première en France, mais pas en Europe puisque ce type d'alimentation en chaleur connaît déjà un fort développement en Suisse, en Autriche ou aux Etats-Unis avec vingt installations en marche, trente-trois projets en construction et plus de cent projets en phase d'étude.

Paris s'inspire de l'écoquartier de Nanterre

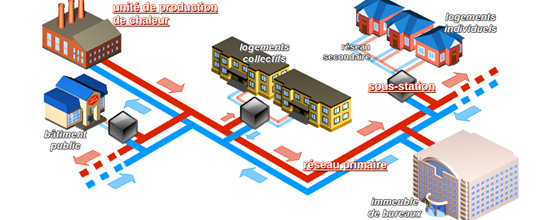

Deux nouveaux projets de chauffage basé sur la récupération de chaleur des eaux usées auraient récemment été annoncés, d'après les informations fournies par le blog RéseauxChaleur, géré par le pôle Réseaux de Chaleur du CETE de l'Ouest, un service du ministère de l'Ecologie. Contrairement à Nanterre, les deux projets parisiens ne seraient pas exploités en "réseau de chaleur" mais de manière individuelle. Le premier concerne le Palais de l'Elysée qui espère ainsi réduire sa consommation d'énergie fossile de 63%, évitant par conséquent l'émission de 206 tonnes de CO2 par an. Le second concerne le groupe scolaire Wattignies (XIIe arr.). La récupération de chaleur des égouts permettra de couvrir plus de 70% des besoins annuels de chauffage de l'école et d'éviter ainsi l'émission de 76,3 tonnes de CO2 chaque année.

En revanche, l'Amorce, l'association des élus, préfère parler d'une "solution expérimentale à coût très élevé", incomparable au chauffage au bois, "plus écologique".

Une préférence pour la biomasse en France

De 2005 à 2009, le nombre (2) de réseaux de chaleur français est passé de 391 réseaux déclarés, à 432 quatre ans plus tard. Aujourd'hui, le ministère du Développement Durable en répertorie 450, qui desservent environ 2 millions d'équivalents logements, soit un taux de raccordement d'environ 5 à 6 % (0,5 Mtep), contre 75 % en Suède et 60 % au Danemark.

Plus de 25 % de ces réseaux de chaleur sont situés en Ile-de-France. Ils fonctionnent en majorité par géothermie profonde (captage autour de 2.000 mètres de profondeur), le bassin parisien étant particulièrement bien doté en ressources aquifères.

Mais en matière de réseaux de chaleur, le développement actuel est surtout porté sur la filière bois. Environ 35 % du parc national des réseaux de chaleur en France utilise de la biomasse. En 2009, la France a produit 11.984 ktep (kilotonne équivalent pétrole), selon l'enquête de l'Insee (3) , et "en 2010, la filière bois-énergie reste prédominante avec 61 %, mais elle régresse face à la progression continue des nouvelles filières, en particulier les biocarburants (14 %), les pompes à chaleur (10 %) et les déchets urbains renouvelables incinérés (7 %)". D'après l'institut de statistiques, près de la moitié de la hausse des énergies renouvelables est due au bois.

Atteindre les objectifs de réduction de GES

Géothermie, solaire thermique, biomasse, chaleur de récupération… la filière ne serait sans doute pas aussi diversifiée sans le Fonds Chaleur de l'Ademe (4) , mis en place en 2008 pour accompagner certains engagements du Grenelle de l'Environnement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et doté d'un milliard d'euros pour la période 2009-2011. Il est conditionné au fait que les besoins de chaleur du réseau soient assurés par des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) à hauteur de 50 % minimum, ou que le maître d'ouvrage s'engage, suite à la réalisation d'un "schéma directeur" de programmation de travaux sur le réseau, à atteindre les 50 % d'EnR&R dans les prochaines années.

Le dispositif Fonds Chaleur de l'Ademe va de pair avec le taux de TVA réduit à 5,5 % sur l'intégralité du prix de vente de la chaleur des réseaux alimentés par 50 % d'EnR&R.

Pour rappel, l'objectif fixé par le Grenelle de l'Environnement est d'atteindre 23 % d'énergie renouvelable avant 2020, dont plus de la moitié sous forme de chaleur. Selon le Centre d'études techniques de l'équipement (CETE (5) ), "les réseaux de chaleur devront être développés et modernisés de façon très volontariste au cours des prochaines années : l'objectif fixé pour 2020 est un triplement du nombre de raccordements et du taux d'énergies renouvelables utilisées comme sources de chaleur".

L'Ademe estime que son dispositif de soutien a réussi à impulser une dynamique nouvelle aux réseaux de chaleur. L'Agence aurait financé 190 kilomètres de réseaux de chaleur en 2010, une augmentation de 6 % sur une seule année.

Un manque d'information qui ralentit le développement des réseaux de chaleur

Mais le développement des réseaux de chaleur est moins rapide que prévu. L'Amorce (6) avance une raison possible à ce frein : les factures sont collectives, et non individuelles. Difficile donc, pour les usagers, de connaître les composantes du coût de production et de livraison de la chaleur par des réseaux. Surtout que l'intérêt des investissements s'évalue sur plusieurs décennies.

Aussi, les coûts évités en terme environnemental mériteraient certainement d'être mieux expliqués.

Selon l'Amorce, la relation au client est donc à réinventer, et d'ici le mois prochain, l'association publiera un rapport sur le prix de vente de la chaleur, qui donnera une idée plus précise des économies faites par les usagers de réseaux de chaleur renouvelable ou de récupération.