Solaire, éolien, hydraulique, nucléaire : les débats sur la composition du futur mix énergétique français pour atteindre la neutralité carbone en 2050 font souvent l'impasse sur la biomasse. Cette ressource, issue des résidus de culture, d'élevage ou de la foresterie, s'avère cependant indispensable pour générer du biogaz, par méthanisation, ou alimenter des chaudières, avec du bois-énergie. S'appuyant sur les derniers travaux prospectifs en la matière, l'antenne française du Fonds mondial pour la nature (WWF France) chiffre dans une nouvelle étude (1) la place que pourrait prendre la biomasse dans le mix énergétique en 2050, selon des critères durables.

Un tiers de l'énergie consommée en 2050

L'estimation du WWF France est bien plus basse que l'objectif de 430 TWh/an (comprenant, lui, tous types de biomasse exploitable) de la SNBC et les calculs d'autres scénarios prospectifs. Dans les diverses « narrations » du rapport « Transition(s) 2050 » de l'Agence de la transition écologique (Ademe), la part attribuée de la biomasse dans le mix énergétique oscille plutôt entre 286 et 352 TWh/an. Le scénario 2050 de l'association Négawatt, quant à lui, s'appuie sur 386 TWh/an d'énergie générée par transformation de biomasse.

Jusqu'à 50 mégatonnes de biomasse agricole

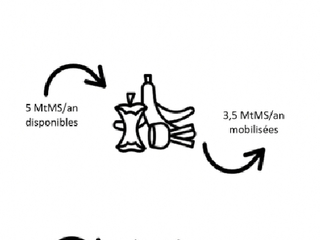

Pour parvenir à son résultat, le WWF France s'est d'abord centré sur la biomasse agricole en France métropolitaine : résidus de culture, fumier, lisier, surplus d'herbe, etc. D'après ses estimations, le volume d'une telle biomasse utilisable pour la production d'énergie s'élèvera entre 45 et 50 mégatonnes de matière sèche par an (MtMS/an). Il sera partagé entre la production de biométhane, à hauteur de 110 TWh/an, de biocarburants de deuxième génération (15 TWh/an) et de chaleur, en combustion directe (5 TWh/an). À titre de comparaison, un récent rapport de France Stratégie établit le potentiel énergétique maximal de la biomasse agricole française entre 82 et 155 TWh/an.

De plus, concernant la méthanisation, le WWF France ne privilégie que des méthaniseurs de taille modérée. Ces derniers doivent, qui plus est, être « sous forme de projets collectifs territoriaux regroupant quelques exploitations agricoles (y compris paysannes et familiales) et qui respectent les critères de durabilité tels que le bilan carbone positif (effets directs avec les fuites de méthane, effets indirects, transport de la matière et usages des sols), le bilan biodiversité positif et la compatibilité avec la transition agroécologique des systèmes de production ».

Une exploitation maîtrisée de la biomasse forestière

Quant à la biomasse issue de la foresterie, le WWF France énonce suivre « la tendance du développement des réseaux de chaleur et d'une réduction des usages de bois domestique ». Dans ce contexte, la biomasse provenant des forêts françaises et du bois hors forêts comptera pour environ 140 TWh de la consommation énergétique annuelle en 2050. Le volume de biomasse utilisable et issue de ce secteur s'échelonnera à 52 millions de mètres cubes équivalent bois rond par an (Mm3/an). La plus grande part, 31,8 Mm3/an, sera attribuée au bois-énergie issu des processus industriels : produits connexes (sciure, écorce, etc.), liqueurs noires et autres résidus.

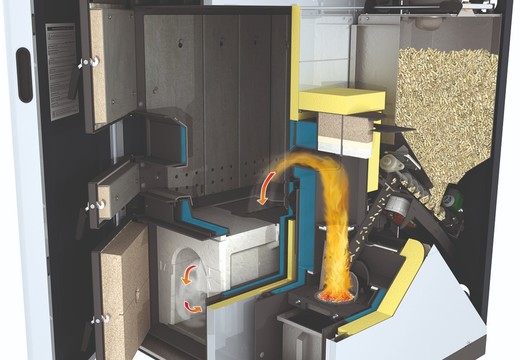

« Le WWF France est favorable à un usage énergétique du bois dans le seul cadre où il ne représente pas une pression supplémentaire sur la forêt et n'utilise que les résidus et déchets de bois issus de l'élagage ou des éclaircies » énonce, par ailleurs, l'association. Pour y parvenir, son scénario table notamment sur de nouveaux volumes exploitables, grâce à un retour des haies en agriculture, l'agroforesterie et le développement de l'arbre en zone artificialisée. En parallèle, la surface forestière exploitée sur le territoire sera de 75 %, le reste étant laissé en « libre évolution pérenne ». L'utilisation du bois comme ressource, par exemple pour le chauffage, nécessitera néanmoins de passer par des installations à gouvernance locale, comme des chaufferies collectives (entre 20 et 25 MW de capacité « pour respecter les critères de durabilité »), afin de se focaliser sur les gisements locaux et de limiter au maximum les imports-exports de bois.

Enfin, s'il n'aborde pas frontalement la question dans son étude, le WWF appelle à mieux évaluer l'impact climatique de la transformation de la biomasse en énergie. « L'atteinte de la neutralité carbone sur une échelle de temps donnée ne sera effective qu'en prenant en compte les cycles complets de régénération des stocks de matières organiques », conclut l'association.