En parallèle du lancement le mois dernier du premier suivi national annuel de surveillance des pesticides dans l'air, le Commissariat général au développement durable (CGDD) a publié les résultats de la campagne nationale exploratoire (CNEP) en la matière. Cette dernière a été menée de juin 2018 à juin 2019 par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (Aasqa), le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air (LCSQA) – dont l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) est membre – et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

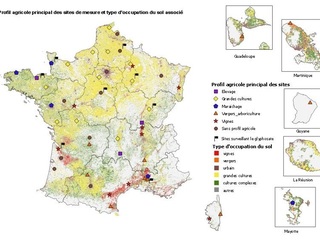

L'objectif de cette campagne était de fournir une base de données de référence à l'échelle nationale, concernant la présence dans l'air de 75 substances phytosanitaires (herbicides, en majorité, fongicides et insecticides) sur 50 sites de métropole et d'outre-mer (classés en six catégories : grandes cultures, viticulture, arboriculture, maraîchage, élevage et sans profil agricole principal). Au total, lors de la CNEP, 100 000 données issues de l'analyse de 1 800 échantillons ont été collectées. « Cet état des lieux a permis, pour la première fois, de déterminer de manière harmonisée, des niveaux de concentration en pesticides dans l'air à l'échelle nationale », soulignent les auteurs du rapport.

Des variations de concentration selon le « profil agricole »

Des 75 substances recherchées, seules neuf en métropole et deux en outre-mer ont été fréquemment quantifiées – c'est-à-dire avec une fréquence de quantification (1) supérieure à 20 %. Une majorité d'entre elles font partie des « quinze substances les plus vendues en moyenne sur la période 2018-2019 ». Par ailleurs, les deux présentes à la fois en métropole et en outre-mer sont le pendimethaline et le S-Metolachlore.

Les concentrations moyennes annuelles mesurées ont été, en majorité, inférieures à 0,1 ng/m3. Seules celles du folpel et du prosulfocarbe ont dépassés les 13 ng/m3. Et, en outre-mer, uniquement le S-Metaolachlore a surpassé les 5 ng/m3. D'après les experts et chercheurs mobilisés lors de cette campagne, ces données indiquent que « les substances sont majoritairement liées à certains profils agricoles, traduisant probablement des usages plus importants sur certaines cultures ». Par exemple, le folpel a été davantage quantifié sur les sites de viticulture tandis que le pendimethaline a été surtout mesuré sur les sites de grandes cultures.

Glyphosate et quelques substances interdites mesurés

Parmi les 75 pesticides listés, 26 d'entre eux constituent des substances aujourd'hui interdites. De ces dernières, seulement huit ont été détectées ou quantifiées, en particulier le lindane et la terbutryne.

Le lindane, interdit en usage agricole depuis 1998 et comme biocide depuis 2007, a été l'une des substances les plus détectées en métropole (avec une moyenne annuelle de 0,06 ng/m3) et en outre-mer (0,012 ng/m3) durant cette campagne. Selon les auteurs du rapport, « le comportement de cet insecticide persistant et très volatil peut notamment s'expliquer par un relargage à partir des sols où il est encore présent ». La terbutryne, herbicide pourtant interdit depuis 2003, a été uniquement détectée dans les Drom (départements et régions d'outre-mer).

Concernant le glyphosate, « substance active la plus vendue en France avec 8 200 tonnes par an en moyenne sur la période 2017-2019 », il a fait partie des neuf substances les plus quantifiées en métropole entre 2018 et 2019. Sa fréquence de quantification a été évaluée, en moyenne, à plus de 50 %. Elle s'est même élevée à plus de 65 % sur les sites de grandes cultures, de viticulture et d'arboriculture. Cependant, sa concentration moyenne annuelle, en métropole, a été estimée parmi les plus faibles : 0,04 ng/m3.

Trente-deux substances retenues en vue d'investigations complémentaires

Après l'examen de cette première salve de données à échelle nationale, l'Anses n'a pas mis en évidence de « problématique sanitaire forte associée à l'exposition de la population générale via l'air extérieur, hors source d'émission de proximité. » Néanmoins, elle a décidé de retenir 32 substances pour mener des investigations complémentaires sur les éventuels risques sanitaires induits par leur présence dans l'air extérieur. Parmi elles, treize sont déjà identifiées comme cancérogènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens.