Les victimes ne sont pas toujours les cibles. Cet axiome pourrait peut-être constituer le constat dressé par un nouveau rapport (1) publié, ce mardi 20 juin, par l'ONG Pollinis à l'encontre des nouveaux pesticides génétiques émergents. En 2020 et en 2021, la France a accueilli au moins trois expérimentations privées en plein champ de cette nouvelle génération de substances dites phytosanitaires : des pesticides à ARN interférents (ARNi). Ces produits sont censés s'attaquer à l'expression génétique de fonctions vitales de certains insectes ravageurs. Néanmoins, par effet de similarité, ils sont tout à fait susceptibles de faire de même pour d'autres insectes pollinisateurs, non-ravageurs et donc non-ciblés – voire d'autres espèces.

Une affaire de « silençage génétique »

Une molécule ARN, en particulier l'ARN dit « messager » (ARNm), résulte de la lecture d'un gène. Elle constitue, au niveau cellulaire, une sorte d'ordre à traduire en action, sous la forme d'une protéine. C'est par cette procédure d'expression génétique que des fonctions vitales sont réalisées à l'échelle d'un organisme entier. Une molécule de type ARNi vient s'arrimer à un ARNm ciblé, par reconnaissance d'une structure moléculaire spécifique, pour inhiber sa traduction en protéine. L'action qu'il est ainsi censé ordonner est empêchée.

Le but des pesticides qui ont recours à ce « silençage génétique » est la mort de l'organisme ravageur ciblé. Leurs ARNi vont inhiber l'expression d'un gène indispensable à sa survie. Un pesticide à ARNi peut, par exemple, bloquer la production d'une protéine nécessaire à la mue d'une chenille ravageuse en papillon, stade de développement seul à même de lui permettre de se reproduire. Pour cela, les fabricants tablent sur l'une de ces trois méthodes : la diffusion par pulvérisation d'un spray contenant de l'ARNi, sa sécrétion dans la sève, le pollen ou le nectar, par des plantes génétiquement modifiées (OGM) ou sa transmission, par infection de la plante ou directement du ravageur, par des micro-organismes eux aussi modifiés (bactéries, virus ou champignons).

Fort potentiel de dommages collatéraux

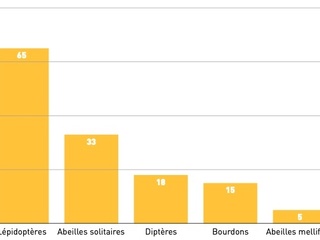

Résultat ? Sur 26 pesticides génétiques (encore au stade de développement ou en cours de commercialisation) étudiés, quatorze pourraient causer des effets mortels touchant jusqu'à 136 pollinisateurs non-ravageurs, sur le millier d'entre eux dont le génome a été comparé. « Il s'agit d'une infime partie de la richesse de tous les pollinisateurs vivants à travers le monde et reste donc peu représentative des dangers globaux que peuvent causer ces substances », souligne Vanessa Mermet, directrice des campagnes chez Pollinis. De surcroît concernant des espèces menacées dont nous n'avons souvent pas encore séquencés le génome. » Certains groupes sont davantage soumis à ces effets « hors cibles » que d'autres : les abeilles solitaires et les lépidoptères (connus sous la forme de papillons) pourraient être victimes de dix à onze de ces 26 produits.

Du reste, certaines séquences génétiques ciblées par ces pesticides à ARNi « se retrouvent aussi à des niveaux élevés de similarité (entre 60 à 70 %) chez d'autres types d'organismes, comme des poissons ou des nématodes aquatiques », indique Vanessa Mermet. Si cela montre l'ampleur potentielle de cette dangerosité collatérale, cela atteste surtout du manque criant de connaissances dont relèvent ces substances censées pourtant être « précises ». Et si dans le cas des plantes OGM à ARNi, il est établi qu'elles secrètent la substance durant toute leur durée de vie, rien n'est a priori connu de leur persistance dans l'eau ou dans le sol. « Cela montre à quel point personne n'est prêt, scientifiquement ou au niveau réglementaire, pour leur utilisation à une échelle grandeur nature. »

Absence de connaissances et de régulation

D'après Pollinis, plusieurs amendements du groupe Renew poussent par exemple pour les intégrer dans une définition étendue des produits de biocontrôle (initialement, d'origine exclusivement naturelle) ou des substances dites « à faible risque ». Un projet européen de recherche, financé depuis novembre 2022 par le programme Horizon Europe et baptisé « Innovation dans l'évaluation du risque causé par les pesticides à faible risque » (ou « RATION »), vise à élaborer une procédure d'évaluation installant sur un même pied d'égalité les pesticides à ARNi et des produits de biocontrôle classique. « Un choix qui ignore qu'à l'inverse des extraits de plantes ou des phéromones, les pesticides à ARNi ne sont pas le résultat de processus naturels mais bien d'une manipulation génétique forcée en laboratoire », regrette l'ONG. D'autant que le projet est mené aussi bien par des organismes de recherche, comme l'Institut national de recherche agronomique (Inrae), que par des fabricants, comme les groupes Syngenta ou Monsanto-Bayer.

Ces premières réflexions controversées aux niveaux politique et réglementaire cachent également une discrète percée sur le terrain. La société américaine Greenlight Biosciences, notamment, vise actuellement une autorisation de mise sur le marché outre-Atlantique avant la fin de l'année. Déjà inscrite dans les registres de transparence de l'Union européenne, elle mise également sur la vente de son produit Calantha, un spray contenant un ARNi appelé « ledprona », sur le Vieux Continent. Sa substance inhibe le processus d'élimination des déchets métaboliques au sein des cellules du doryphore de la pomme de terre (Leptinotarsa decemlineata), entraînant rapidement sa mort. « Le produit a été conçu contre une cible idéale : un ravageur omniprésent à travers le monde qui, au fil des années, a développé d'importantes résistances aux pesticides chimiques, remarque Vanessa Mermet. Or, d'après notre analyse, il pourrait avoir des effets hors cibles sur au moins trois espèces d'abeilles solitaires (Stelis phaeoptera, Mimumesa dahlbomi, Coelioxys conoideus) ainsi que sur le bourdon des prés (Bombus pratorum). » Il a même fait l'objet de l'un des trois premiers tests revendiqués sur le territoire français entre 2020 et 2021 – lesquels ont été effectués au titre d'un régime dérogatoire d'expérimentation accordé par le ministère de l'Agriculture après une simple notification à l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Face à une préoccupation grandissante et en l'absence d'évaluations scientifiques ou d'un contrôle réglementaire établi, l'ONG souhaite ainsi tirer la sonnette d'alarme. Dans un premier temps, elle appelle, d'une part, à « exclure explicitement » les pesticides à ARNi de la liste des produits de biocontrôle ou à faible risque du futur règlement européen et, d'autre part, à « suspendre immédiatement tous les essais en plein champ pratiqués en Europe ». Par ailleurs, elle demande, à l'avenir, « une évaluation des risques drastique et rigoureuse des pesticides à ARNi par une agence indépendante, et la stricte application du principe de précaution, pour confiner la recherche scientifique aux laboratoires et protéger l'environnement et les pollinisateurs » avant d'en précipiter l'extinction par mégarde.

-

01/12/2023 - Pollinis a signalé à Actu-Environnement qu'au regard de l'émergence de nouvelles informations à ce sujet, leur rapport est en cours de mise à jour.