« L'impact d'un projet de réutilisation des eaux usées traitées (1) (Reut) doit s'analyser dans son ensemble sur son cycle de vie pour éviter tout risque de mal-adaptation au changement climatique », affirme la mission flash sur la facilitation du recours aux eaux non conventionnelles (2) . Celle-ci a été conduite par l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd), le Conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et l'Inspection générale des affaires sociales (Igas). Un focus a été fait sur la réutilisation des eaux usées traitées.

Première recommandation : la mission rappelle que ces pistes ne peuvent se concevoir que dans une démarche plus globale de sobriété.

La Reut doit figurer dans une stratégie territoriale

Avec cette idée en tête et pour réduire la vulnérabilité de la ressource, la mission appelle à placer la réutilisation des eaux usées traitées dans le cadre d'une stratégie de gestion de l'eau territoriale, par exemple dans les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage). « Cette stratégie doit se réfléchir à l'échelle d'un périmètre hydrographique cohérent et se fonder sur une analyse des volumes disponibles, ainsi que sur la quantité et la qualité d'eau nécessaires aux différents usages », estime-t-elle. La mission souhaite que ce type d'eau soit comptabilisé dans l'économie générale des prélèvements. Elle pointe toutefois que le recensement des volumes de Reut est aujourd'hui insatisfaisant.

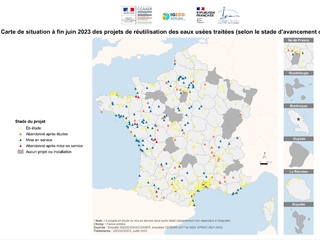

136 projets de réutilisation des eaux usées en service

La mission s'est notamment appuyée sur les travaux du groupe de travail animé par l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (Astee) et du nouvel état des lieux des projets de 2022 réalisé par le groupe national Évaluation des procédés nouveaux d'assainissement des petites et moyennes collectivités (Epnac). « Depuis l'enquête de l'Epnac de 2022, ont eu lieu la sécheresse 2022 et le Plan eau, ce qui peut expliquer l'apparition de nouveaux projets (…) en très peu de temps », souligne la mission. Elle a en effet identifié 419 projets de réutilisation des eaux usées, dont 326 issus d'assainissement collectif, trois de non collectif et 90 d'origine industrielle. Parmi ceux-ci, 136 seraient en service - dont 15 mis en œuvre entre 2022 et 2023.

Selon la mission, « 17,5 % des stations d'épuration françaises ne sont pas conformes à la directive européenne Eaux résiduaires urbaines de 1991 (Deru). Si l'analyse des arrêtés préfectoraux montre que la presque totalité des Steu faisant de la Reut sont conformes à la Deru, l'analyse des projets remontés par les territoires montre qu'en 2021, près de 10 % sont non conformes en performance. » Elle demande que soit exclue de la réutilisation des systèmes d'assainissement non conformes.

Une prise en compte des aspects sociaux, économiques, environnementaux

La mission a également mis l'accent sur l'équilibre du modèle économique lié à l'utilisation d'eaux non conventionnelles. « La Reut est un procédé qui peut être coûteux, tant en investissement qu'en fonctionnement », note-t-elle. Elle a estimé que les coûts de fonctionnement s'établissent à environ 10 % de la dépense d'investissement. Ces derniers comprennent la consommation énergétique, les coûts de production, d'acheminement et de stockage, ainsi que les contrôles analytiques. Parmi les facteurs qui allègent la facture : un niveau de traitement du rejet de la station déjà adapté à l'usage, une proximité entre la production et l'usage (pour éviter les réseaux d'acheminement), une possibilité de stockage et un réseau d'irrigation ou d'eau brute existant à proximité, mais également un produit à forte valeur ajoutée facilitant le consentement à payer de l'utilisateur.

Parmi les éléments à prendre en compte, l'acceptabilité sociale des eaux non conventionnelles ne doit pas être négligée. La mission recommande de systématiser les démarches participatives pour favoriser le partage des usages de l'eau et d'instaurer une consultation publique très en amont, en intégrant les propositions et revendications des acteurs. Ensuite, elle souligne l'importance d'informer les usagers d'eau non potable sur la voie publique ou dans les parcs et jardins.

Faciliter le travail des services instructeurs

La mission alerte également sur les difficultés des services à instruire les demandes qui portent sur les nouveaux usages des eaux non conventionnelles, notamment du fait d'un manque d'effectifs ou de compétences en interne. Elle suggère de passer à un régime de déclaration pour la réutilisation des eaux usées traitées par les collectivités pour l'hydrocurage des réseaux ainsi que pour le lavage des bennes et véhicules de services de propreté. Concernant le lavage des voiries, elle propose que soit confié à un opérateur le suivi des expérimentations réalisées par la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins pour fournir un cadre déclaratif pour cet usage. Autre recommandation : adapter les moyens humains des services pour les autorisations et les contrôles des projets.

Par ailleurs, elle conseille également une analyse des risques juridiques liés à la commercialisation des eaux usées traitées. « Les exceptions au principe d'interdiction des aides d'État aux acteurs économiques étant d'interprétation stricte, la commercialisation des eaux traitées en sortie de station d'épuration par le producteur d'eau apparaît de nature à remettre en cause les conditions de la délégation de service public, alerte-t-elle. Et donc, l'exception reconnue aux services d'intérêt économique général, ce qui entraîne un risque de requalification en aide d'État. »

Une nécessaire actualisation des études sanitaires

Manque de données scientifiques, avis rendus anciens, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a publié un certain nombre de travaux sur l'évaluation des risques sanitaires liés aux eaux non conventionnelles, une actualisation semble toutefois nécessaire. « Plusieurs arrêtés préfectoraux allègent les contraintes sanitaires ou autorisent des projets de recours aux ENC malgré l'absence d'avis conclusif de l'Anses, note la mission. Ce qui génère un risque de distorsion dans le traitement des demandes d'autorisation entre les départements. » La mission propose que l'agence examine à nouveau les risques liés à l'aspersion et que le Haut Conseil de la santé publique propose des mesures de gestion pour, par exemple, l'hydrocurage du réseau d'assainissement, le lavage des véhicules et des voiries.

Concernant le cas des professionnels, elle recommande que le document unique d'évaluation des risques professionnels (Duerp) prévoit ces usages et des mesures de protection. Ce document pourrait être inclus dans les demandes d'autorisations. Seuls 45 % des employeurs produisent un Duerp actualisé, malgré leurs obligations.