Comprendre les mécanismes mis en œuvre dans l'environnement dans l'apparition et la diffusion des résistances bactériennes : c'est en suivant cet objectif que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a réalisé un état des lieux (1) de la connaissance sur la contamination des milieux par ces polluants et la dissémination de l'antibiorésistance.

La question est sensible. Avec une consommation en moyenne 30% supérieure de celle des autres pays européens, la France se situe en tête du peloton pour son utilisation d'antibiotiques en médecine humaine. Et apparaît parmi les plus touchés - au niveau européen - par la résistance aux antibiotiques, selon l'agence nationale de la recherche (ANR). En 2015, selon Santé publique France, il y aurait eu 125 000 infections à bactéries multi-résistantes qui auraient provoqué environ 5 500 décès. Au niveau mondial, ce chiffre se situe autour de 700 000 morts par an.

« Nous entrons dans une période à haut risque pour les générations actuelles et futures. Très peu de nouveaux antibiotiques (2) sont mis sur le marché ou sont en passe de l'être, a pointé l'Académie nationale de médecine. Il faudra donc se contenter, dans les prochaines années, des antibiotiques déjà disponibles ou de leurs variantes et recommencer à prescrire, pour éviter les impasses thérapeutiques, des antibiotiques qui avaient été progressivement abandonnés en raison de leur toxicité ».

Réduire la consommation des antibiotiques

Une des stratégies pour faire face à ce risque a été d'essayer de réduire la consommation des antibiotiques : que ce soient en médecine humaine dès 2002 avec le slogan « les antibiotiques, c'est pas automatiques » ou vétérinaire avec les deux plans successifs Ecoantibio.

En médecine humaine, cette prise en compte a permis d'infléchir un peu le volume. « En 2018 728 tonnes d'antibiotiques étaient utilisées en médecine humaine dont 93% pour la médecine de ville, cela correspond une baisse de 15% depuis 2009 », a dressé Gilles Salvat, directeur général délégué au pôle recherche de l'Anses, lors d'un point presse consacré à ce sujet.

Les résultats sont plus marqués pour la médecine animale. Le premier plan Ecoantibio sur la période 2012-2016 a surpassé son objectif d'une réduction (3) de 25 % de l'usage des antibiotiques.

En parallèle, la loi d'avenir pour l'agriculture avait fixé en 2014 un objectif de réduction de 25 % en 3 ans de l'utilisation d'antibiotiques d'importance critique en médecine humaine : la famille des Fluoroquinolones et des Céphalosporines de 3e et 4e générations. Là encore l'objectif a été dépassé en 2016.

Le second plan Ecoantibio s'achèvera quant à lui en 2021. Il vise à « poursuivre (…) les actions précédemment engagées », selon uncommuniqué le ministère de l'Agriculture. Un objectif spécifique a toutefois été fixé pour la colistine : des scientifiques ont en effet mis en évidence la possibilité que la résistance à cet antibiotique puisse facilement être transférée entre bactéries. Les filières bovine, porcine et avicole avaient cinq ans pour réduire l'exposition à cet antibiotique de 50 %. Cet objectif a lui aussi été atteint.

Un changement des pratiques nécessaire pour des traitements alternatifs

L'Anses surveille également l'évolution de l'antibiorésistance de bactéries présentes chez différentes espèces animales (4) , qu'elles soient de compagnie ou destinées à la consommation. « En 2019, nous avons relevé la même tendance à la baisse que nous constatons depuis plusieurs années pour les antibiotiques critiques », a souligné Jean-Yves Madec, responsable du pôle antibiorésistance à l'Anses. L'Union européenne demande également à ses Etats membres de suivre la résistance des bactéries qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire (à l'abattoir) pour des trois types de bactéries (5) . Cette surveillance se réalise en alternance : les années paires, les volailles, et les années impaires, les bovins et porcs. « La tendance va dans le même sens : dans les viandes de porcs ou de veaux nous ne retrouvons pas de résistance aux antibiotiques critiques », a noté Jean-Yves Madec.

Les progrès dans ce domaine peuvent être limités par le fonctionnement de certaines installations d'élevage avec par exemple la question de la densité de population. « Il faudra près de 20 ans pour initier un changement structurel – le temps d'amortissement d'un bâtiment – Nous avons lancé des programmes de recherche qui s'intéressent au sujet du bien-être pour la santé, a indiqué Gilles Salvat, directeur général délégué au pôle recherche de l'Anses. Nous devons réinventer nos systèmes d'élevage ».

De la même manière certaines techniques alternatives aux antibiotiques comme la phytothérapie ne sont utilisables que dans certaines conditions d'élevage. « Dans un certain nombre de conditions d'élevages : surdensité, mauvaise ventilation, pas de chauffage, mauvais nettoyage, les pathogènes trouvent un terrain favorable, a expliqué Jean-Yves Madec, responsable du pôle antibiorésistance à l'Anses. Les méthodes alternatives comme de la phytothérapie fonctionnent quand les conditions d'élevage sont adaptées : en réduisant l'ammoniaque dans l'atmosphère de l'élevage grâce à de la ventilation, en chauffant, dans de bonnes conditions d'hygiène. Mais quand l'infection est déclarée, nous arrivons aux limites de l'efficacité de ces traitements ».

Déployer des indicateurs de contamination environnementale

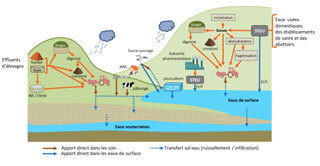

Même si la science a encore du mal à en mesurer l'importance, la résistance plus importante aux antibiotiques des bactéries semble être imbriquée avec la pollution de l'environnement, que ce soit des rivières ou des sols, notamment par l'intermédiaire d'épandage de fumier, mais également au portage par la faune sauvage ou les transferts internationaux.

Les principales sources de contaminations identifiées par l'avis de l'Anses ? Les eaux usées traitées issues des stations d'épuration, les effluents d'élevage (fumiers, lisiers) et les boues issues du traitement des eaux usées urbaines, les eaux de pisciculture d'eau douce, l'assainissement non collectif, les rejets des sites producteurs de principes actifs d'antibiotiques, les anciens sites d'enfouissement de déchets ou les biodéchets issus des composteurs de proximité.

Elle souhaiterait notamment que soit élargi le nombre de substances et des matrices étudiées ainsi que soient approfondis les travaux sur la pression de sélection de certains contaminants comme antibiotiques, les éléments traces métalliques et les biocides présents dans l'environnement et leurs effets combinés.

Certains environnements mériteraient des études approfondies : la pisciculture, les eaux côtières, les milieux terrestres comme les sols urbains, périurbains, agroforestiers, les sites et sols pollués, la rhizosphère (6) et phyllosphère (7) ainsi que la micro et macrofaune (vers de terre, arthropodes, etc.).

Autre préconisation : le déploiement d'indicateurs de contamination environnementale.

L'Anses recommande également d'anticiper des évolutions prévisibles comme la modification des régimes de précipitation liés au changement climatique. « Le niveau des cours d'eau, le ruissellement, la contamination des milieux et l'atténuation des contaminations par la dilution, pouvant mettre en péril les capacités de résilience des écosystèmes récepteurs », note-t-elle.

Autre point de vigilance selon elle : les nouvelles pratiques comme la réutilisation des eaux usées traitées, recharge artificielle de nappes, stockages d'eau. Selon l'Anses, ces dernières « pourraient augmenter la pression anthropique sur l'environnement et ainsi dépasser la capacité de résilience des milieux récepteurs ».

Enfin l'Anses s'arrête sur la volonté affichée de relocaliser (8) en France des substances actives. « Dans cette optique, il convient d'assurer que la régulation des rejets de cette industrie en France et en Europe tienne compte de l'impact des antibiotiques sur l'évolution de la résistance aux antibiotiques dans les communautés bactériennes de l'environnement », préconise-t-elle.