Le constat est inquiétant. « Malgré́ près de vingt-cinq années de programmes d'actions nitrates, les résultats en termes de teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines restent très loin des objectifs et semblent ne plus s'améliorer », constatent les services d'inspection des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture. Leur rapport (1) date de novembre dernier mais n'a été publié que le 29 janvier. Trop tard pour être pris en compte par le public dans le cadre de la concertation préalable à l'élaboration du septième programme d'actions national nitrates (PAN) qui s'est achevée le 6 novembre dernier.

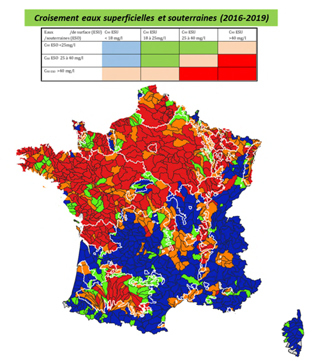

Selon les données que la France a rapportées à la Commission en 2020, près de 18 % des stations de mesure en eaux souterraines ont une concentration supérieure à 50 mg/l (seuil de pollution pour la santé humaine). Les analyses menées par la mission en se basant sur une autre unité, le sous-secteur géographique, confirment ces mauvais résultats. Selon celles-ci, 66 % du territoire métropolitain avait une qualité des eaux affectée par les nitrates sur la période 2016-2019, dont 37 % avec une concentration supérieure à 40 mg/l (eaux susceptibles d'être polluées). Si des améliorations notables ont été constatées sur certains territoires, d'autres régions ont vu leur situation se détériorer dans le même temps.

Des obligations de moyens qui prennent le dessus

Deuxième grand constat de la mission : une perte de sens et un déficit d'appropriation des objectifs de la directive par les acteurs concernés. Parmi les explications de ce désarroi, les auteurs avancent la complexité réglementaire dont ils attribuent la cause aux contentieux européens. Mais aussi une « recherche de conformité aux obligations de moyens » qui a « en partie fait perdre de vue les objectifs de résultats sur les fuites de nitrates ». Le rapport cite, à titre d'exemple, le plan prévisionnel de fertilisation « avec objectifs de rendement » qui ne serait pas toujours approprié et empêcherait même l'adoption d'innovations techniques « bénéfiques sur le plan environnementale et responsabilisant l'agriculteur ».

Pour remédier à ces graves insuffisances, les rapporteurs formulent un certain nombre de recommandations techniques qui concernent le stockage des effluents d'élevage, la couverture des sols en période hivernale, mais aussi les dérogations accordées par les préfets. « Il semble (…) qu'aucune base de données nationale ne recense rigoureusement les contrôles, incidents et accidents sur les infrastructures de stockage. Ceci constitue une des voies majeures d'amélioration », souligne le rapport. Pour les cultures intermédiaires, ce dernier met en avant une application très hétérogène suivant les régions et préconise l'utilisation d'images satellitaires pour les contrôler. Concernant la motivation des dérogations préfectorales accordées, les hauts-fonctionnaires pointent « un examen des conditions climatiques souvent sommaire et insuffisant ». D'où la recommandation de fonder ces dérogations sur le suivi d'indicateurs agrométéorologiques et d'alimenter une base de données nationale de dérogations, pour l'instant inexistante.

En matière de contrôle, enfin, la mission demande de renforcer les synergies entre les trois dispositifs de contrôle distincts existants, à savoir la conditionnalité des aides financières de la politique agricole commune (PAC), la police de l'eau et celle des installations classées (ICPE).

Définir une graduation au sein des zones vulnérables

« Ces amendements aux programmes d'actions sont nécessaires mais ne suffiront pas », estime cependant la mission. « Pour redonner du sens à l'action, ajoute-t-elle, il faut replacer la qualité de l'eau au centre des débats, améliorer l'accès aux données sur la qualité des eaux à l'échelle territoriale pertinente pour les acteurs, et poursuivre le développement et la mobilisation de connaissances agronomiques ».

Pour cela, deux évolutions principales sont suggérées par les hauts-fonctionnaires. Il s'agit, en premier lieu, de définir une graduation en trois niveaux des zones vulnérables afin de « donner une perspective » aux agriculteurs. Ceci permettrait d'adapter les mesures du programme d'actions et les contrôler en fonction du zonage. La deuxième mesure consisterait à reconnaître l'engagement de collectifs territoriaux sur des objectifs de résultats. « Cette disposition permettra de mieux motiver et mobiliser les acteurs volontaires, de rendre plus efficaces les programmes d'actions et de créer un effet d'entraînement », assure la mission.

Des préconisations que les rapporteurs demandent de reprendre dès les septièmes programmes d'actions qui doivent venir décliner le PAN en cours d'élaboration. La crainte des rapporteurs ? Que la politique nitrates soit reléguée derrière des enjeux perçus comme plus sensibles comme les pesticides ou la gestion quantitative de l'eau, alors qu'une approche intégrée s'impose.

Une crainte qui rejoint à certains égards une des conclusions de la concertation préalable à la révision du PAN. « La pression s'exerce sur les individus (exploitants agricoles) pour qu'ils modifient leurs pratiques alors qu'il faut réfléchir en termes de système », a relevé un participant. « Cette formule (…) résume bien l'esprit d'un certain nombre de remarques, indique le bilan des garants de la concertation (2) . Celles-ci peuvent concerner la globalité d'un modèle perçu comme « productiviste », la pollution de l'eau par les nitrates n'étant que l'une des conséquences des choix opérés de longue date et confirmés notamment au niveau européen ».