"Planifions nos territoires ensemble". Tel est l'intitulé de la démarche de "co-construction" lancée début avril par le ministère de la Cohésion des territoires à travers une plateforme participative (1) et des ateliers thématiques pour "intégrer au mieux les politiques sectorielles dans les documents d'urbanisme".

"Le ministère (…) a décidé de vous associer à cette réforme", annonce-t-il, magnanime, à l'attention des internautes. Pourtant, la participation des citoyens aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est une obligation légale. Et même constitutionnelle puisque le principe de participation du public figure dans la Charte de l'environnement. Or, la réforme en question, qui passera par trois ordonnances prises dans le cadre d'une habilitation prévue par la loi Elan, a bien une incidence sur l'environnement. En particulier, celle portant sur la simplification de la hiérarchie des normes.

Instabilité qui dissuade les porteurs de projet

L'habilitation votée dans l'article 46 de la loi Elan autorise le gouvernement à prendre toute mesure "propre à limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021 les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme". Pour cela, il est prévu que les ordonnances réduisent le nombre de documents opposables aux schémas de cohérence territoriale (Scot) et aux plans locaux d'urbanisme (PLU), suppriment le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité, et unifient les délais de mise en compatibilité.

L'obligation de prise en compte ou de compatibilité, qui visait à assurer l'élaboration de documents d'urbanisme de qualité, via l'intégration des différents enjeux sectoriels impactant l'urbanisme, "semble parfois avoir entraîné l'effet inverse en favorisant (…) des documents d'urbanisme hypertrophiés et peu lisibles", expliquait l'étude d'impact du projet de loi. "Les différents délais de mise en compatibilité ont également pour conséquence une instabilité chronique des documents d'urbanisme", qui peut "dissuader les porteurs de projets et surtout créer des risques juridiques pour ces derniers", ajoutait le gouvernement.

Ce dernier justifiait le recours aux ordonnances par "la technicité des dispositions à prendre et la multiplicité des concertations à mener". Et expliquait le délai de 18 mois prévu pour les prendre par la nécessité de faire "aboutir cette réforme complexe et qui devra être consensuelle". Le consensus appelé de ses voeux par le gouvernement ne semble toutefois pas au rendez-vous. La réforme suscite des critiques. En premier lieu, en ce qui concerne la procédure. "Si une réforme des planifications environnementales est envisagée, cela doit passer par le législateur et pas en douce comme ici", réagit l'avocat Sébastien Le Briero."Elle ne doit pas être une privation des outils d'information et de participation du public", ajoute le spécialiste du droit de l'environnement et de l'urbanisme.

"C'est l'accélération des régressions"

Au titre de cette "rationalisation de la hiérarchie des normes", le ministère de la Cohésion des territoires propose au public de répondre à une série de questions portant sur les documents de planification relevant de quatre secteurs : carrières, climat/air/énergie, nature/agriculture/forêt/paysages, risques/mer/eau. Ces questions permettent d'éclaircir les intentions du gouvernement. Parmi celles-ci figure en effet l'interrogation suivante : Dans quelles conditions pourrait-on supprimer les liens juridiques entre les différents schémas sectoriels et les documents d'urbanisme ?

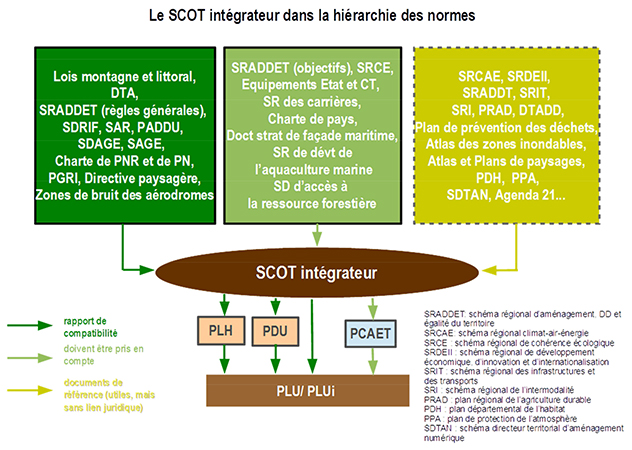

Il est vrai que le millefeuille législatif et réglementaire est d'une indéniable complexité, comme l'illustre un schéma portant sur les Scot reproduit dans l'exposé des motifs du projet de loi. Mais, avec cette réforme, le gouvernement ne va-t-il pas jeter le bébé avec l'eau du bain ? Les missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) ont en effet souligné à plusieurs reprises l'importance et la sous-évaluation de l'impact environnemental des documents d'urbanisme, qui restent un des principaux facteurs d'artificialisation des sols.

"C'est l'accélération des régressions et non pas l'accélération écologique comme on l'a entendu mercredi", réagit Florence Denier-Pasquier, vice-présidente de France Nature Environnement, en lien avec le discours de politique générale du Premier ministre. D'autant que cette réforme vient s'ajouter à plusieurs remises en cause du cadre réglementaire existant, en particulier celle portant sur la déconcentration des autorisations de travaux dans les sites classés, soumise à la consultation du public au même moment.

Pour mieux intégrer les politiques environnementales dans les documents d'urbanisme, comme l'affiche le gouvernement, "il faudrait remplacer l'obligation de compatibilité par celle de conformité (2) ", estime Sébastien Le Briero. D'une part, le contenu de la réforme semble contredire cette volonté. D'autre part, cette réforme intervient dans un contexte d'affaiblissement de la planification de l'eau suite à la décision du Conseil d'Etat du 21 novembre dernier. Par cette décision, la Haute juridiction a amoindri l'obligation de compatibilité d'un projet, en l'espèce le Center Parcs de Roybon, avec le schéma directeur et de gestion des eaux (Sdage). Ce qui a d'ailleurs poussé France Nature Environnement (FNE) à déposer une plainte devant la Commission européenne.