Le Groupe d'experts international sur l'évolution du climat (Giec) a publié son rapport (1) le 9 août. Ce rapport est le résultat de la compilation et de l'analyse de plus de 14 000 études scientifiques. Il a pour but de faire un état de l'art des connaissances actuelles sur le climat et de donner les clés nécessaires aux décideurs pour engager des politiques en faveur du climat. Plus précis et plus pédagogique que ses prédécesseurs, le rapport de 2021 l'atteste : le réchauffement climatique est bien en route et certains des changements qu'il a provoqués sont déjà irréversibles. Mais ces changements peuvent être atténués par « une baisse profonde et rapide des émissions de gaz à effet de serre (GES)». Ce qui nécessite la coordination de tous les États.

État des lieux

Première nouveauté dans le rapport de 2021, « c'est la première fois dans un rapport du Giec où le réchauffement est attribué sans équivoque aux activités humaines », rapporte Jean-Baptiste Sallée, l'un des auteurs du rapport. Cela peut sembler banal mais a son importance : chaque ligne de ce document a été examinée et approuvée par les experts de 195 pays, il sera donc très difficile pour l'un deux de revenir sur ce qui a été écrit lors de prochaines négociations mondiales comme la COP 26.

Deuxièmement, le rapport fait l'état des lieux des connaissances actuelles sur le climat. Le réchauffement global est bien là, plus fort, plus rapide et plus intense que jamais. "Les évènements climatiques extrêmes observés durant ces dernières décennies n'auraient eu quasiment aucune chance de se produire sans l'influence humaine sur le système climatique ", appuie le rapport.

Selon les estimations, « les émissions de CO2 dans l'atmosphère en 2019 étaient les plus hautes jamais observées depuis deux millions d'années » avec un taux de 410 ppm. Idem pour le méthane (CH4) et le protoxyde d'azote (N2O) qui ont atteint une concentration dans l'atmosphère jamais égalée depuis 800 000 ans avec respectivement 1866 ppb et 332 ppb. Selon le rapport, cette augmentation est très brutale : en 271 ans, les concentrations de CO2 et de CH4 ont plus augmenté que lors du passage d'une ère glaciaire à une aire interglaciaire. Un processus qui prend 800 000 ans.

Toujours plus de chaleur

Par ailleurs, le rapport établit une relation linéaire entre la concentration de GES dans l'atmosphère et la température globale de la planète. Ainsi, les quatre dernières décennies ont été les plus chaudes depuis 1850. Chacune battant le record de températures de la précédente.

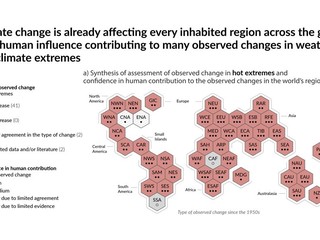

Autre nouveauté, selon Jean-Baptiste Sallée : « cette année, le rapport met l'accent sur les informations régionales pour donner aux décideurs des informations tangibles qui soient traduisibles en décisions politiques ». Dans une figure clé, le rapport détaille par exemple les différences entre les maximales journalières de 1950 et d'aujourd'hui, région par région. On peut y voir que toutes les régions du globe sont touchées par des températures extrêmes.

Toujours moins de glace et un niveau des mers toujours plus élevé

Les experts du Giec ajoutent qu'en un siècle, le niveau des mers a augmenté comme jamais auparavant, conséquence du retrait des glaciers et de la fonte des glaces en Arctique. Le réchauffement des océans compte pour 91 % du réchauffement du système et il se réchauffe de plus en plus vite. Autre conséquence constatée du réchauffement global : l'augmentation en fréquence et en intensité des évènements extrêmes. Vagues de chaleur, sécheresses, cyclones tropicaux et autres catastrophes sont dores et déjà observables et reliées de façon certaine à l'émission anthropique de GES.

Des prévisions peu réjouissantes

« C'est la première fois que les projections sont basées sur un ensemble de preuves : modèles, compréhension, reconstructions récentes et reconstitutions des paléoclimats, tout cela a permis de grandement réduire les incertitudes ». Dans son rapport, le Giec présente cinq scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ils se différencient par les décisions prises en matière de climat "à partir de maintenant". Mais tous ne sont pas équiprobables. D'après les experts intergouvernementaux, les scénarios à hautes ou très hautes émissions de GES (business as usual) ont beaucoup plus de chances de se produire que les autres.

Les pays ayant ratifié les accords de Paris se sont engagés à ne pas dépasser un réchauffement de 2°C mais le Giec estime que ce seuil sera dépassé, même dans les scénarios à basses émissions de GES. Seule une réduction drastique des émissions de GES (SPP1-1.9) pourrait permettre de limiter le réchauffement entre 1,0°C et 1,8°C. Le scénario intermédiaire (SPP2-4.5) limiterait le réchauffement climatique entre 2,1°C et 3,5°C. Enfin, les scénarios les plus probables (SPP3-7.0 et SPP5-8.5) entraîneraient une hausse de températures globales comprise entre 3,3°C et 5,7°C. Quelles que soient les décisions prises, les experts estiment que les températures globales continueront tout de même à augmenter jusqu'en 2050. « Pour ce qui est de la France, la température sur l'ensemble du territoire augmente plus vite que le réchauffement de la planète », relate Jean-Baptiste Sallée.

Le groupe d'experts met en garde : « chaque nouvelle tonne de CO2 dans l'atmosphère aggrave le réchauffement climatique ». En effet, chaque 1 000 Gt de CO2 qui s'ajoute au total des émissions est susceptible de causer un réchauffement de 0,45°C, une estimation bien plus précise que dans le rapport de 2014. "Et il est impossible de revenir en arrière ou alors de manière marginale", complète Jean-Baptiste Sallée.

Le cycle de l'eau déséquilibré

D'après le rapport, le cycle de l'eau sera de plus en plus perturbé à mesure que les températures vont grimper. « En France, on observe déjà un certain nombre de phénomènes qui y sont liés et qui continueront à un rythme qui dépendra des émissions globales. Les précipitations estivales diminuent, en particulier dans la région méditerranéenne, et dans le même temps on observe une augmentation des sécheresses dans tout le Sud de la France. Il y a une augmentation des pluies torrentielles et des inondations associées, et, sur les côtes, le niveau de la mer aura sûrement augmenté de 20 cm en 2050, on ne peut pas y couper. Après 2050, on verra potentiellement des différences en fonction des choix qu'on fait aujourd'hui. Avec des émissions faibles, on sera à + 40-50 cm en 2100 donc + 80 cm avec des émissions fortes. Dans nos montagnes, on observe déjà un fort déclin des glaciers, du pergélisol, de la couverture neigeuse et de la durée saisonnière des neiges dans les hautes altitudes ».

Comme l'a souligné le rapport, le réchauffement global affecte et affectera différemment les régions du globe. Pour illustrer ce propos, les experts intergouvernementaux du climat (IPCC), ont mis à disposition un atlas interactif (2) , disponible en ligne. Il est possible d'y visualiser les effets des différents scénarios sur le climat et les précipitations.

Et le cycle du carbone perturbé

Autre mauvaise nouvelle, le réchauffement climatique a également un effet sur l'efficacité de stockage des puits de carbone. Avec le réchauffement, les rétroactions entre le climat et le cycle du carbone pourraient changer de manière incertaine.

Il est cependant certain que sous les scénarios à hautes émissions, les puits de carbone (terres agricoles, forêts, océans) seront moins efficaces. Et même dans les scénarios à faibles émissions, les experts estiment que la capacité de stockage des puits de carbone est susceptible de diminuer. Pire, ils pourraient relarguer du CO2 dans l'atmosphère. Cependant, les scientifiques n'en sont pas entièrement sûrs.

Un défi de taille

Si certains phénomènes en cours ne sont pas réversibles avant des centaines, voire des milliers d'années, il est tout de même possible de les atténuer. « À partir du moment où on atteint le zéro émissions nettes, on arrête le réchauffement global, souligne Jean-Baptiste Sallée. Certes, certaines choses sont irréversibles comme la hausse du niveau de la mer, le réchauffement des océans ou la fonte des calottes polaires mais la bonne nouvelle, c'est qu'en arrivant au zéro émissions nettes, on réduit d'un facteur deux leurs effets ». Selon le Giec, dans les scénarios à basses émissions, les premiers effets sur la concentration de GES dans l'atmosphère sont visibles dans les années qui suivent. Le groupe intergouvernemental a également calculé notre « budget carbone» restant. Si l'on souhaite se donner 83 % de chances de rester sous la barre des 1,5°C comme le demandent les Accords de Paris, il ne faut pas émettre plus de 300 Gt de CO2 supplémentaires. Ce qui équivaut à 10 ans d'émissions. Il y a donc encore une certaine marge de manœuvre, bien que le défi semble colossal.