Ce lundi 14 mai 2012 s'ouvre à Bonn (Allemagne) une nouvelle session de négociations de deux semaines sous l'égide de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cette rencontre sera marquée par la première réunion officielle du Groupe de travail spécial de la Plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP), un nouveau groupe chargé de donner forme à l'accord signé en Afrique du Sud fin 2011. L'accord obtenu à l'issu des Conférences des parties (COP) à la convention et au protocole prévoit la signature, au plus tard fin 2015, d'un outil juridique contraignant qui pourrait être un protocole, un autre instrument légal ou "une solution concertée ayant une force légale" entrant en vigueur en 2020.

Parallèlement les Etats industrialisés ayant des obligations de réduction au titre du protocole de Kyoto ont été invités à émettre des propositions avant le 1er mai en vue d'une éventuelle deuxième période d'engagement permettant de faire la jonction avec le futur accord international. Il s'agissait de faire des propositions concernant l'ampleur des réductions des émissions et la durée de la période d'engagement, sachant que celle-ci débuterait au 1er janvier 2013 et s'achèverait au 31 décembre 2017 ou au 31 décembre 2020, selon l'accord validé à Durban.

L'Europe esseulée

Finalement, sept parties au protocole ont soumis des propositions d'objectifs (1) quantifiés de réduction et de limitation des émissions de GES (les QELRO (2) , selon l'acronyme anglais) : Australie, Croatie, Kazakhstan, Norvège, Nouvelle-Zélande, Union européenne (UE) et Suisse. Le Canada, qui a pour sa part entrepris les démarches pour sortir du protocole de Kyoto, le Japon et la Russie n'ont pas soumis de proposition d'engagement pour une deuxième période.

Sans grande surprise, les propositions de l'UE et de la Croatie, pays candidat à l'adhésion à l'UE, reprennent l'objectif inscrit dans le Paquet énergie climat adopté fin 2008. L'Union propose une deuxième période d'engagement s'achevant en 2020 et une réduction inconditionnelle des émissions de GES européennes de 20% par rapport à 1990, voire une baisse de 30% si les pays industrialisés et émergents s'engagent à réduire leurs émissions. S'agissant de la durée de l'engagement, l'UE rappelle que certaines parties ont émis des craintes sur le fait qu'une période de 8 ans puisse conduire à des ambitions trop faibles comptes tenus d'une possible réévaluation des risques associés aux changements climatiques. Aussi, l'UE propose-t-elle "une révision à mi-parcours des engagements et la possibilité pour une partie au protocole de renforcer son QELRO via une procédure simplifiée", ouvrant la voie à une réévaluation des objectif après la publication du cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

La Norvège a elle aussi rappelé son engagement de réduire de 30% ses émissions de GES d'ici 2020 par rapport à 1990, objectif qui pourrait être porté à 40% "dans le cadre d'un accord global et contraignant". S'agissant de la durée de la période, la Norvège plaide également pour 8 ans afin de "garantir qu'il n'y ait pas de décalage entre la deuxième période d'engagement sous le protocole de Kyoto et le nouvel accord global (…) qui devrait entrer en vigueur à partir de 2020". Une position similaire à celle formulée par la Suisse qui propose une période allant de 2013 à 2020 et se fixe pour objectif une réduction de 20% de ses émissions de CO2 sur cette période par rapport à 1990.

En dehors de l'Europe, l'Australie rappelle son objectif présenté à Copenhague (Danemark), à savoir réduire de 5 à 15 ou 25% ses émissions d'ici 2020, par rapport à 2000. Néanmoins, contrairement aux propositions européennes, la lettre adressée au secrétariat de la CCNUCC ne propose pas un engagement ferme sous le protocole. Même position pour la Nouvelle-Zélande qui "étudie toujours la possibilité d'inscrire [une baisse de 10 à 20% des émissions de CO2 par rapport à 1990] dans le cadre d'une deuxième période d'engagement sous le protocole". Enfin, la proposition kazakhe se limite à une modification du document adopté à Durban : la date de référence pour ce pays passerait de 1992 à 1990 renforçant légèrement l'engagement formulé lors de la dernière COP.

Organiser les négociations

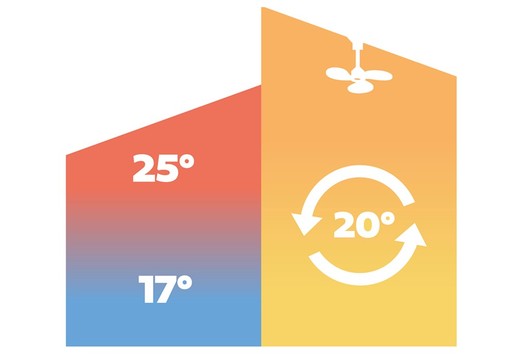

Dans ce contexte, la volonté de l'UE de préciser le plus rapidement possible les contours du futur accord international et d'adopter une feuille de route claire semble compromise par l'absence de proposition relevant l'ambition affichée en Afrique du Sud. Cet objectif est partagé par la Chine qui souhaite aboutir à des résultats concrets, notamment concernant l'avenir du protocole de Kyoto, dès la conférence de Doha (Qatar) à la fin de l'année. Cependant, depuis l'échec des négociations de Copenhague, les discussions achoppent faute d'objectifs concrets permettant de mettre en œuvre la limitation de la hausse de la température moyenne mondiale à 2°C depuis l'époque pré-industrielle. Les rares propositions remises à la CCNUCC début mai ne devraient pas changer la donne.

Il est donc probable que les discussions portent principalement sur la forme des négociations. Ainsi, le nouveau groupe de travail ADP devra élire son président, son vice-président et son rapporteur, adopter un calendrier de négociation sur le relèvement de l'ambition d'atténuation et sur les grands dossiers tels que la réduction des émissions mondiales, l'adaptation aux impacts des changements climatiques, le financement des pays en développement ou encore les transferts de technologies. Interrogé par l'AFP, Wendel Trio, directeur de l'ONG Climate Action Network Europe, estime que des négociateurs importants, à l'image des Etats-Unis et de l'Inde, préfèrent s'en tenir à du brainstorming et ne pas s'engager dans la moindre négociation sur la feuille de route pour 2015.

Par ailleurs, l'inclusion de l'aviation au système européen d'échange de quotas d'émissions de GES (ETS) pourrait peser sur l'avancée des négociations, voire servir de bouc-émissaire en cas d'échec. "Je pense qu'il existe un potentiel de retombées négatives sur les négociations plus larges sur le climat", avait prévenu Todd Stern, le principal négociateur pour les Etats-Unis, à l'occasion d'une réunion du Forum des économies majeures (MEF) organisée à Rome mi-avril. Le ministre indien de l'Environnement avait lui aussi estimé début avril que l'introduction de l'aviation dans le marché carbone européen est un sujet de rupture des discussions sur les changements climatiques.