Au moment où les pompiers sont au cœur de l'actualité, avec la lutte contre les mégafeux, l'information ne passe pas inaperçue. Le Centre international de recherche sur le cancer (Circ), agence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a indiqué, le 1er juillet, qu'elle classait l'exposition professionnelle des pompiers comme cancérogène pour l'homme (groupe 1) sur la base de preuves suffisantes.

Cette décision a été prise après un examen approfondi de la littérature scientifique par un groupe de travail de 25 experts internationaux, provenant de huit pays, réunis à Lyon, courant juin. De nombreuses études nouvelles portant sur l'association exposition professionnelle des pompiers et risque de cancers ont été publiées depuis la précédente classification du Circ. En 2007, ce dernier avait classé la lutte contre l'incendie en tant que cancérogène probable pour l'homme (groupe 2B).

La nouvelle évaluation prend en compte 52 études de cohortes et études de cas-témoins, douze rapports de cas et sept méta-analyses. Le groupe de travail a lui-même effectué une méta-analyse intégrant des études de cohortes de pompiers publiées jusqu'en juin 2022. Un résumé des évaluations finales a été publié, le 30 juin, dans la revue The Lancet Oncology (1) et l'évaluation détaillée sera publiée, en 2023, par le Circ.

Preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie

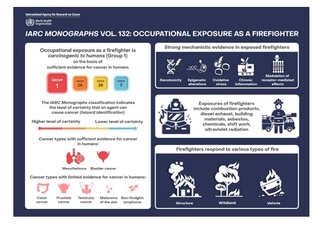

De fortes preuves ont été établies que l'exposition professionnelle des pompiers présente cinq des dix caractéristiques clés des cancérogènes pour l'homme : « est génotoxique », « induit des altérations épigénétiques », « induit un stress oxydatif », « induit une inflammation chronique » et « module les effets médiés par les récepteurs ».

Les experts ont, en revanche, conclu que les preuves étaient limitées pour les cancers du côlon, de la prostate, des testicules, ainsi que pour le mélanome et le lymphome non hodgkinien.

L'agence de l'OMS souligne toutefois la complexité de l'exposition professionnelle des pompiers. Estimés à plus de 15 millions dans le monde, dont environ 247 000 en France, les soldats du feu constituent un groupe hétérogène de travailleurs ayant des rôles et des responsabilités différents d'un pays à l'autre et qui changent au cours d'une carrière. Ils peuvent intervenir dans des milieux industriels, urbains ou naturels. Ils sont amenés à combattre différents types de feux (incendies de structures, de véhicules ou de végétation), et sont confrontés à d'autres types d'événements, comme des rejets de matières dangereuses ou l'effondrement de bâtiments. « Les changements dans les types d'incendies, les matériaux de construction, l'équipement de protection individuelle (EPI) et les rôles et responsabilités des pompiers ont entraîné des changements substantiels dans les expositions des pompiers au fil du temps », relève le Circ.

Les pompiers sont exposés à un mélange complexe de substances : produits de combustion des incendies (HAP, composés organiques volatils, métaux et particules), gaz d'échappement diesel, matériaux de construction comme l'amiante, produits chimiques contenus dans les mousses anti-incendie (substances perfluorées et polyfluorées - PFAS), retardateurs de flammes, etc. Sans oublier d'autres dangers qui se surajoutent, comme le stress thermique, le travail de nuit ou le rayonnement ultraviolet.

« L'absorption d'effluents d'incendie ou d'autres produits chimiques peut se produire par inhalation et absorption cutanée, et éventuellement par ingestion », explique le Circ. Les études de biomarqueurs parmi les soldats du feu ont montré des niveaux accrus de marqueurs d'exposition aux HAP, aux retardateurs de flammes et aux polluants organiques persistants (POP). On pourrait croire que les équipements de protection individuelle (EPI) assurent une protection contre les substances dangereuses, mais l'évaluation pointe plusieurs limites : appareils respiratoires moins fréquemment portés lors des feux de forêt, protection insuffisante des EPI contre l'absorption cutanée, exposition en dehors des phases de lutte active contre l'incendie.

Prévenir les risques à plus long terme

En France, l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) avait appelé, dans un rapport publié en octobre 2019, à mieux prendre en compte les risques chroniques encourus par les sapeurs-pompiers pendant et après les interventions. Elle recommandait également la mise en place effective d'un suivi médical post-professionnel de ces travailleurs afin de mieux prévenir les risques à plus long terme.

Lors de l'incendie de l'usine Lubrizol, en septembre 2019, les pompiers ont été confrontés aux émissions liées à la combustion de plus de 9 000 tonnes de produits, parmi lesquels des substances cancérogènes, toxiques et irritantes. Le rapport de Santé publique France sur le suivi de la santé des travailleurs exposés à cet incendie, présenté le 5 juillet 2021, avait établi la présence de COV et de HAP à des niveaux peu élevés et avait conclu à des symptômes de type irritatif, similaires à ceux observés en population générale.

Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis), de même que certains experts auditionnés par la commission d'enquête du Sénat, étaient moins optimistes. « Ceux qui ont été le plus exposés et qui pourraient à terme rencontrer le plus de problèmes, ce sont les pompiers, non pas ceux qui étaient directement au feu […], mais ceux du deuxième rang, qui portaient des masques en papier », avait témoigné André Picot, professeur en toxicologie, en janvier 2020, au palais du Luxembourg.