D'abord, il est frappant que ce débat ait fait ressortir un consensus inédit sur la menace climatique entre des parties prenantes aussi diverses qu'associations de consommateurs, syndicats et entreprises. Nul ne conteste plus la nécessité d'instaurer un signal-prix efficace pour faire baisser les émissions de CO2. Sur le prix lui-même, rappelle Michel Rocard, il y avait aussi un consensus sur le fait de ne pas partir trop bas et d'atteindre les 100 € la tonne en 2030, prix que la Suède, partie plus tôt, a atteint cette année… Parmi les corps sociaux, les esprits avaient bien avancé. ''Il n'est pas sûr que le gouvernement ait estimé à sa juste valeur un tel consensus'' regrette Michel Rocard, à la tribune du grand auditorium bondé de l'Université Paris Dauphine en ce début du mois d'octobre. Car il semblait que l'acceptabilité sociale du prix de cette contribution avait été posée une fois pour toutes par la conférence d'experts. Alors pourquoi le gouvernement a-t-il fait rétrograder le prix de la tonne de CO2 des 32 € préconisés à la fois par la Commission Quinet et par la conférence présidée par Michel Rocard en juillet dernier, aux 17 € de compromis fixés dans la prochaine loi de finances ? Selon Jean-Michel Charpin, inspecteur des Finances et animateur d'un groupe de réflexion sur la mise aux enchères des quotas après 2012, ''le gouvernement a calé sur le problème de la coexistence de deux prix, celui des quotas du marché carbone européen (l'ETS), et celui de la future taxe. Décider froidement de faire deux prix, y compris à l'intérieur de certains groupes d'entreprises dont certaines installations auraient relevé du système de quotas et d'autres du système de la taxe posait le problème de la cohérence entre ces deux régimes''.

Ce qui amène au deuxième enseignement tiré de ce débat par Michel Rocard : le mécanisme des quotas marche ''très mal, selon l'ancien Premier ministre. Ce marché, imaginé par des prix Nobel de l'Ecole de Chicago, était au départ un objet séduisant intellectuellement. L'idée de donner une limite au carbone par des quotas n'était pas sotte, mais la conférence de Kyoto a passé trop de temps à débattre de ce sujet. Au bout du compte, les Etats-Unis n'ont pas adopté Kyoto, alors que l'Union européenne a inauguré son marché de permis d'émissions en 2005. Et depuis que ce système est en fonction, on constate que le prix de la tonne ne cesse de fluctuer au gré de la récession économique, elle-même déclenchée par le quadruplement du prix du baril en 2007. Du coup, le, prix du CO2 évité est très peu dissuasif, ce qui est d'une très grande gravité pour le combat de l'humanité contre l'effet de serre''. Sans parler des phénomènes spéculatifs afférents. Selon Michel Rocard, ''le volume des quotas échangés sur le marché a été de 120 fois le volume de la diminution des gaz à effet de serre espérée entre janvier et avril 2009''. Au cours de cette période, il est vrai que le prix des quotas sur le marché Spot a oscillé entre… 9,46 et 12,92 €. Les industriels et les spéculateurs ont profité des soldes. Et c'est ce point qui inquiète le plus Michel Rocard : que le gouvernement n'ait pas traité la taxe carbone séparément du système de quotas.

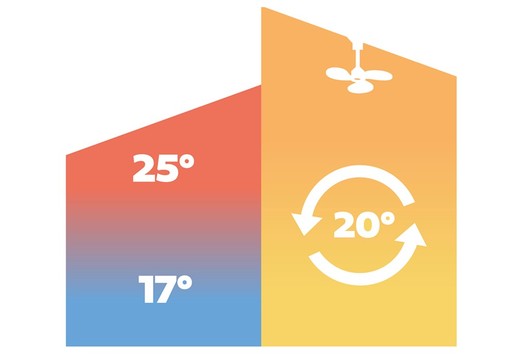

Troisième enseignement : la taxe carbone a une portée symbolique d'une immense importance. ''Même la TVA n'avait pas cette dimension de transformation sociale'', se souvient l'ancien Premier ministre, témoin des débats houleux qui précédèrent son adoption en 1954, sous la Quatrième République… Car la taxe carbone n'est pas une taxe comme les autres : c'est un pur signal, et un instrument de restitution… Un véritable OVNI fiscal : ce qu'elle prend, elle le restitue. Et c'est bien ce que l'opinion n'a pas encore saisi, ou dont elle doute sérieusement : l'UFC-Que choisir estime par exemple que l'Etat va bénéficier d'un excédent de 500 millions d'euros. Pourtant la taxe carbone, en fait, n'existe pas en tant que taxe, ce n'est pas un impôt, c'est un message adressé à travers un prix. Un prix qui cherche à traduire et à anticiper la violence de l'énergie et la violence du climat, pour mieux en protéger la société et y préparer les citoyens, analyse Jean-Michel Chevalier. Professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, il confie ne plus croire en l'optimum économique dans un monde énergétique très rigide, régi à 85% par les énergies fossiles. En regard des chocs énergétiques qui menacent les sociétés industrielles, la taxe carbone ne peut que servir d'amortisseur et d'aide au sevrage fossile. Car une taxe est un prix qui dure, alors que le système des quotas fixe un prix de marché qui bouge tout le temps. L'avantage de la taxe, c'est qu'elle est prévisible. Reste que le gouvernement n'a pas livré les clés de son évolution. A quel prix sera-t-elle en 2012 ? Il reviendra à une nouvelle Commission d'experts et de parlementaires d'en définir les paliers.

Quatrième enseignement, selon Michel Rocard, le changement des comportements ne peut dépendre uniquement de la taxation. La filière bois, par exemple, doit être organisée par la volonté politique : ''la grande affaire, c'est de changer de matériaux, et de remplacer le béton et le ciment par du bois. Or l'Office national des forêts n'a jamais reçu la mission de contribuer à une filière bois efficace, alors que la surface forestière augmente en France''. Sur le front des transports, il faut réorganiser la mobilité urbaine et débloquer le réseau des voies navigables en créant des interconnexions entre les cinq grands axes fluviaux. Tout ceci est l'affaire du Grenelle. Devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le 7 octobre, le ministre de l'Ecologie Jean-Louis Borloo s'est étonné que la taxe carbone cristallise le débat alors que la modification de l'article 200 quater du code général des impôts (visant à instaurer le crédit d'impôt sur le revenu pour aider les travaux et équipements les plus performants en matière d'économies d'énergie) va coûter à elle seule 2,8 milliards d'euros… un beau cadeau fiscal. Et le ministre d'Etat de chiffrer à 440 milliards d'euros l'ensemble de la mutation énergétique et écologique de la société.

Reste la question de l'assiette et des exemptions. La taxe ne touche pas à l'uranium, mais seulement au carbone. Elle ne corrige pas les pics de consommation en régime de pointe, et risque d'inciter les ménages à s'équiper en appareils de chauffage électrique. Ceux-ci risquent d'être confrontés à une hausse du prix du kilowattheure, que l'avènement de l'automobile électrique de masse contribuera à stimuler. Il est un objectif que la taxe va manquer : celui de l'efficacité énergétique. Idéalement, il aurait fallu, selon la proposition portée par l'association Négawatt, fonder son assiette sur trois composantes complémentaires : la consommation d'énergie finale ; le rendement de la chaîne énergétique ; un coefficient d'externalité et de durabilité environnementale exprimant, selon le type de ressource énergétique, les émissions de CO2, la génération de déchets toxiques, les risques sanitaires (pollutions, contamination) ou sécuritaires (accidents, terrorisme, prolifération de matières dangereuses)… Une proposition examinée dans le cadre des premières tables rondes du Grenelle de l'environnement, mais pour l'heure enterrée.

La multiplication des exemptions, d'ores et déjà consenties aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux routiers, et revendiquée par une myriade d'acteurs, des habitants de l'île de Sein en Bretagne aux producteurs de luzerne de Champagne-Ardenne, ne peut qu'affaiblir la taxe en réduisant son assiette comme peau de chagrin. ''19 millions de cas particuliers !'', s'exclame Jean-Louis Borloo devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Impossible de faire une taxe sur mesure, il faut raisonner à moyen terme : plus les solutions de substitution se développeront, plus la taxe sera acceptable, plus son prix augmentera, plus les compensations seront élevées. Fondamentalement, il s'agit bien d'un arbitrage entre bien public (le climat, l'énergie) et bien privé (le pouvoir d'achat). Un arbitrage qui a fait ses preuves en Suède où l'on se chauffe au bois et où l'on circule au biogaz grâce à une taxe carbone à 100 €, tout en ménageant le climat... En tout état de cause, l'acceptabilité de la taxe carbone est une question de mise en perspective et de focale. Elle fera ses preuves au long cours.

C'est aussi en Suède, la semaine dernière à Göteborg, qu'a été lancée par la présidence suédoise de l'UE la proposition d'instaurer une taxe carbone européenne. La taxe carbone européenne concernerait toutes les activités, comme les transports et l'agriculture qui ne sont pas couverts par le mécanisme d'échange des quotas d'émissions de CO2, par le biais d'une révision du cadre communautaire concernant la fiscalité sur l'énergie. La politique est aussi une affaire de mimétisme. La France se lance dans la taxe carbone, d'autres pays y sont déjà assujettis en Europe, une masse critique devient possible.